御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方三ケ所神社のお参りの記録一覧

絞り込み

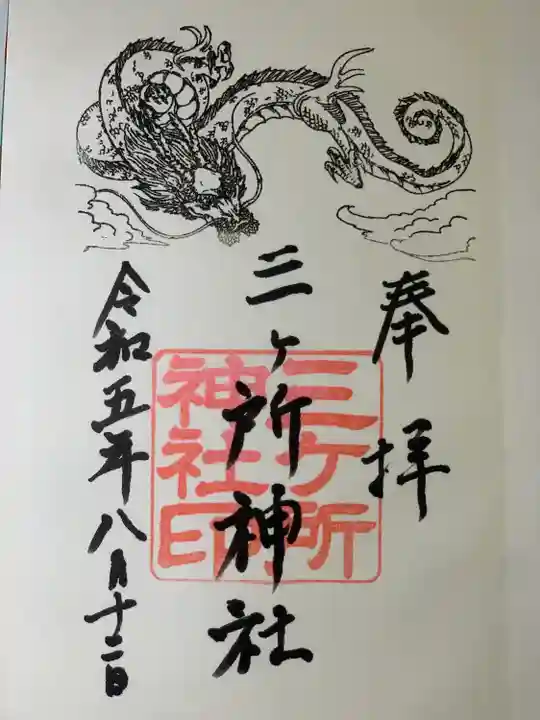

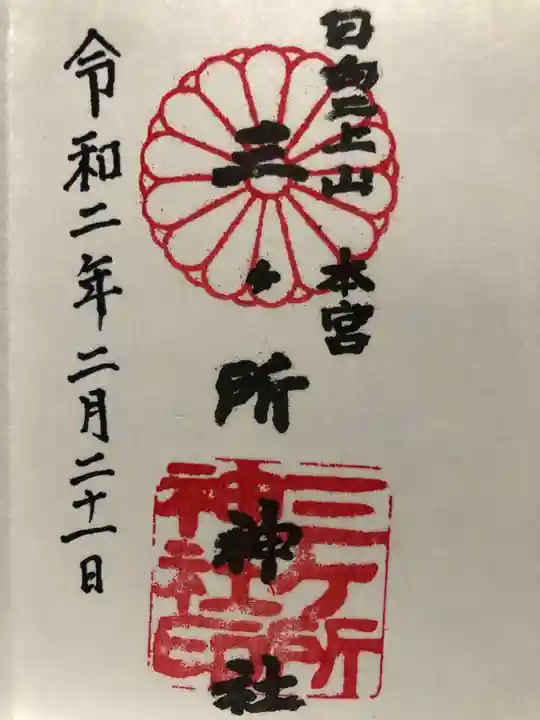

【三ヶ所神社(さんがしょじんじゃ)】

三ヶ所神社は、宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所に鎮座します。平安時代の900(昌泰3)年、天孫降臨の地と伝えられる二上山(ふたがみやま)の祠を山麓に降ろし建てられたと伝わります。二上山は男岳と女岳の二つの岳が一つになっている山で、高千穂町と五ヶ瀬町にまたがっています。二上山から西の山麓に降ろしたのが三ヶ所神社で、東の山麓には現在、二上神社が鎮座しています。二上山男岳の9合目には三ヶ所神社の奥宮が祀られています。

-祭神ー

①伊弉諾尊(いざなぎのみこと)…国生み・神生みの男神。

②伊弉冉尊(いざなみのみこと)…国生み・神生みの女神。

江戸時代に、名工といわれる豊後の宮大工棟梁、牧彦兵衛らが招かれたとあり、社殿には見事な彫刻が施されていました。

この後、三ヶ所神社奥宮を訪ねました。

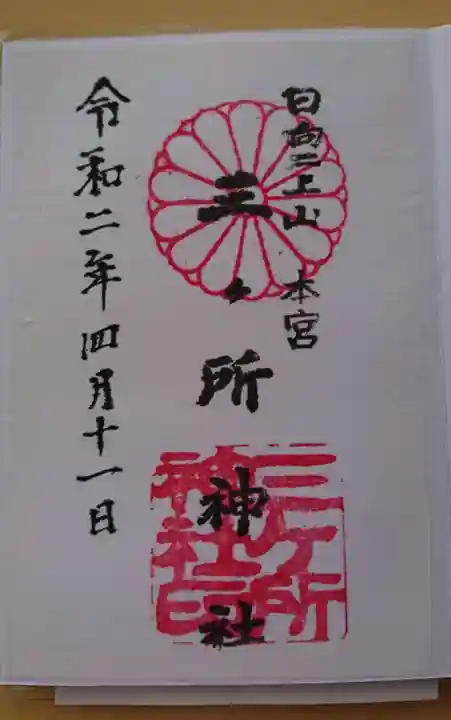

五ヶ瀬町と高千穂町にまたがる二上山。標高1060m、男岳と女岳の二つの頂をもつこの山は、山そのものをご神体として祀る山岳信仰の地として崇敬を集めてきた。

日本書紀の一書に、ニニギノミコトが天降った天孫降臨の山としてその名が登場することを考えると、その信仰の歴史は少なくとも奈良時代以前と考えてよいだろう。

三ヶ所神社は、西暦900年後半ごろに創建され、1818年に社殿が改築された。流れ造りは総欅造りで、建築風と彫刻は、近世の傑作と言われている。この本殿は、平成14年10月に県の文化財に指定されており、県の有形文化財の石刻門守神像(二面)もある。

秋の例大祭には、坂本地区に伝承されている国の重要無形民俗文化財の指定を受けている荒踊が奉納される。

また、12000本のシャクナゲやしだれ桜の名所としても隣接する浄専寺とともに有名である。

奥宮は、天孫降臨の地と言われる二上山の急峻な岩肌にあり、神々が宿るにふさわしい荘厳さを誇っている。訪れる人は急な階段を登り、神々の深き山間を探索しながらの参拝となる。

六峰街道沿いにあり、付近の山は、春はアケボノツツジ、夏は新緑、秋は紅葉、冬には光り輝く樹氷が見られる。

三ヶ所神社は古くから二上山天孫降臨の聖地の山岳信仰に関わる神社です。

当神社の主祭神はイザナギ、イザナミの命で夫婦和合、縁結びの神様です。 また、合祀神はニニギノ命、サルタヒコの命、スガワラミチザネ公です。三ヶ所神社の御神体ともいうべき山は、男嶽、女嶽からなる二つの峰で男嶽(1060メートル)の9合目に奥宮があります。

伝承によると、当神社は昌泰年間(平安時代)頃に創建されました。江戸幕府第11代将軍 徳川家斉の時代になると、当時の延岡藩主の篤い信仰から、豊後の宮大工棟梁牧彦兵衛以下15名が招かれ、後の世に伝わる見事な社殿彫刻がほどこされました。牧彦兵衛は京都九条家出入りの名工と伝えられています。

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ