このしまにますあまてるみたまじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方木嶋坐天照御魂神社のお参りの記録(1回目)

投稿日:2024年04月11日(木) 21時24分17秒

参拝:2024年3月吉日

孫のお宮参りでお参りしました。京都市右京区にある神社です。

お宮参りですから もちろん宮司様とお話ができましたが 由緒とかのお話はできませんでした。

こちらは 日本広しといえどここにしかない 三柱鳥居が有名です。

元糺の池と呼ばれる池(昔は泉だったようですが)があり 今は水が溜まっていないのですが 一部が閉鎖されていて その中心に三柱鳥居が立っています。

普通鳥居といえば神社の入口にあるものだと思っていたのですが これは全く違います。

3方から中心の神座を拝することを可能とする珍しい形式の鳥居で 「京都三鳥居」の1つに数えられています。

中央に神座があり 円錐形に小石を積み 中心に御幣を立てて依代としたものだそうです。

創建は不詳で 推古天皇12年(604年)に広隆寺創建に伴い勧請されたといわれます。

主祭神は天之御中主神 大国魂神 穂々出見命 鵜茅葺不合命 瓊々杵尊です。

嵯峨野・太秦周辺は 渡来系氏族の秦氏が開拓した地で 広隆寺・松尾大社・蛇塚古墳などの関係寺社・史跡が知られることから 木嶋社もまた秦氏ゆかりの神社といわれます。

また現在本殿の東隣に鎮座する蚕養神社は この秦氏が招来した養蚕・機織・染色技術に因むと推測されます。

ただし秦氏の渡来以前にも 木嶋社付近では和泉式部町遺跡などの弥生時代頃からの集住を表す遺跡の存在が知られています。

末社は多く 蚕養神社(こがいじんじゃ)の祭神は保食神 蚕の神 木花咲耶姫命

顕名神社(あきなじんじゃ)の祭神は三井高安(三井家遠祖)

他にも稲荷神社 稜道神社もあります。

お宮参りですから もちろん宮司様とお話ができましたが 由緒とかのお話はできませんでした。

こちらは 日本広しといえどここにしかない 三柱鳥居が有名です。

元糺の池と呼ばれる池(昔は泉だったようですが)があり 今は水が溜まっていないのですが 一部が閉鎖されていて その中心に三柱鳥居が立っています。

普通鳥居といえば神社の入口にあるものだと思っていたのですが これは全く違います。

3方から中心の神座を拝することを可能とする珍しい形式の鳥居で 「京都三鳥居」の1つに数えられています。

中央に神座があり 円錐形に小石を積み 中心に御幣を立てて依代としたものだそうです。

創建は不詳で 推古天皇12年(604年)に広隆寺創建に伴い勧請されたといわれます。

主祭神は天之御中主神 大国魂神 穂々出見命 鵜茅葺不合命 瓊々杵尊です。

嵯峨野・太秦周辺は 渡来系氏族の秦氏が開拓した地で 広隆寺・松尾大社・蛇塚古墳などの関係寺社・史跡が知られることから 木嶋社もまた秦氏ゆかりの神社といわれます。

また現在本殿の東隣に鎮座する蚕養神社は この秦氏が招来した養蚕・機織・染色技術に因むと推測されます。

ただし秦氏の渡来以前にも 木嶋社付近では和泉式部町遺跡などの弥生時代頃からの集住を表す遺跡の存在が知られています。

末社は多く 蚕養神社(こがいじんじゃ)の祭神は保食神 蚕の神 木花咲耶姫命

顕名神社(あきなじんじゃ)の祭神は三井高安(三井家遠祖)

他にも稲荷神社 稜道神社もあります。

石柱

正面大鳥居

正面大鳥居

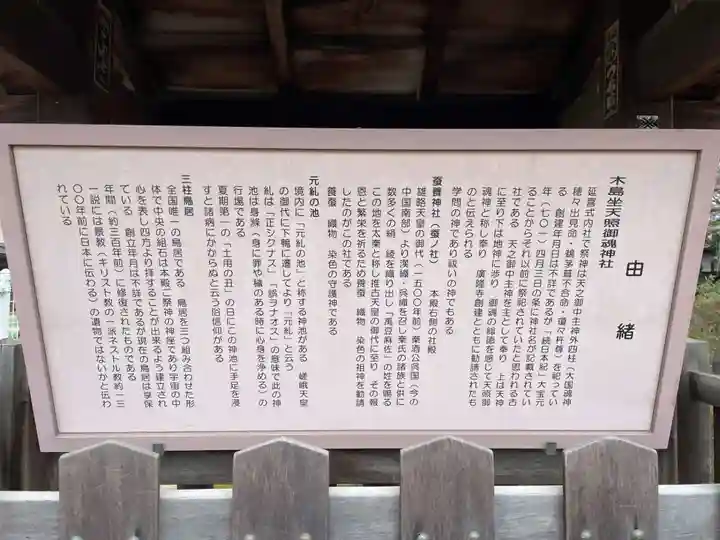

由緒書

境内案内図

蚕の社とあります

社務所

拝殿

拝所

拝所

お宮参りなので 中に入れました

本殿

東本殿

左が本殿 右が東本殿

元糺の池

三柱鳥居までは行けません

三柱鳥居

三柱鳥居

摂社の鳥居

本殿横にある摂社 八坂神社・食国神社・天満神社・三拾八所神社・白清神社・白徳神社・橋姫神社・椿丘神社

すてき

投稿者のプロフィール

くるくるきよせん3197投稿

「すてき」 をくださるみなさま、ありがとうございます。 拙い投稿ですのに、本当に感謝しかありません。 2022年の正月に、ふと思い立って古都の寺社巡りを始めました。 由緒書きを読んだり、お話を伺...もっと読む

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば神主さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

神主さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。