みかげじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方100年後に神社お寺を残せる未来へ

御蔭神社について

賀茂御祖神社(下鴨神社)境外摂社

京都府のおすすめ🎌

おすすめの投稿

下鴨神社のインスタで正月三ヶ日のみ授与所開設とのことでお参りに。叡山電鉄八瀬駅から瑠璃光院(現在はシーズン外で閉門中)へ向かいさらにその奥に続く道を進んでいくと案内板と石碑を発見。ここから先はどうやら林道のよう。さらに進んでいくと新年参拝の案内と赤の鳥居が見えてきました😊ようやく神社近くに辿り着くと目に飛び込んできたのはなかなか立派な城壁のような石垣。づやらこのあたりは土豪の佐竹氏が居城としていた御蔭山城の曲輪の一部だったと推測され、戦国時代の佐竹宗実は明智光秀の麾下に置かれていたことからこの石垣造りに光秀も関与していたかもしれないですね😲神社がこちらに遷宮されたのは元禄期。地震等の災害で殿舎が埋没したためとあったのでいかにも頑丈そうなこの場所を選んだのかもしれないですねぇ😊

もっと読む歴史

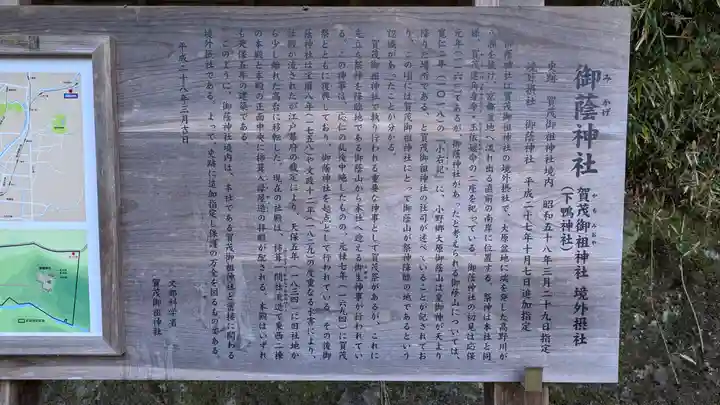

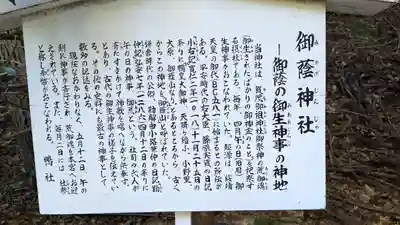

御蔭神社は賀茂御祖神社の境外摂社で、大原盆地に端を発した高野川が、八瀬を抜け、京都盆地へ流れ出る直前の南岸に位置する。祭神は本社と同様、賀茂建角身命・玉依媛命の二座を祀っている。御蔭神社の初見は応保元年(1161)であるが、御蔭神社があったと考えられる御蔭山については、寛仁二年(1018)の『小右記』に、小野郷大原御蔭山は皇御神が天より降りた場所である、と賀茂御祖神社の社司が述べていることが記されており、この頃には賀茂御祖神社にとって御蔭山が祭神降臨の地であるという認識があったことがわかる。

賀茂御祖神社で執り行われる重要な神事として賀茂祭があるが、これに先立ち祭神を降臨地である御蔭山から本社へ迎える御生神事が行われている。この神事は、応仁の乱後中絶したものの、元禄七年(1694)に賀茂祭とともに復興しており、御蔭神社を起点として行われている。その後御蔭神社は宝暦八年(1758)や文政十二年(1829)の度重なる水害により、社殿が流されたが江戸幕府の裁定により、天保五年(1834)に旧社地から少し離れた高台に移転した。現在の社殿は、柿葺一間流造で東西二棟の本殿と本殿の正面中央に柿葺入母屋造の拝殿が配される。本殿はいずれも天保五年の建築である。

このように、御蔭神社境内は、本社である賀茂御祖神社と密接に関わる境外摂社である。

御蔭神社の基本情報

| 名称 | 御蔭神社 |

|---|---|

| 読み方 | みかげじんじゃ |

| 御朱印 | あり |

| 限定御朱印 | なし |

| 電話番号 | 075-781-0010(下鴨神社) お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

詳細情報

| ご祭神 | 賀茂建角身命,玉依媛命二柱の荒魂 |

|---|---|

| 本殿 | 杮葺一間社流造り |

| ご由緒 | 御蔭神社は賀茂御祖神社の境外摂社で、大原盆地に端を発した高野川が、八瀬を抜け、京都盆地へ流れ出る直前の南岸に位置する。祭神は本社と同様、賀茂建角身命・玉依媛命の二座を祀っている。御蔭神社の初見は応保元年(1161)であるが、御蔭神社があったと考えられる御蔭山については、寛仁二年(1018)の『小右記』に、小野郷大原御蔭山は皇御神が天より降りた場所である、と賀茂御祖神社の社司が述べていることが記されており、この頃には賀茂御祖神社にとって御蔭山が祭神降臨の地であるという認識があったことがわかる。

|

| 体験 |

ホトカミのデータについて

ホトカミには、日本最大となる全国15万8千件の神社お寺の情報や、2万件以上の御朱印のオリジナルデータがあります。

ご利用になりたい法人様やメディア関係の方々は、こちらよりお気軽にご相談ください。

近くの神社お寺

周辺エリア

京都府のおすすめ🎌

御蔭神社に関連する記事

おすすめのホトカミ記事

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ