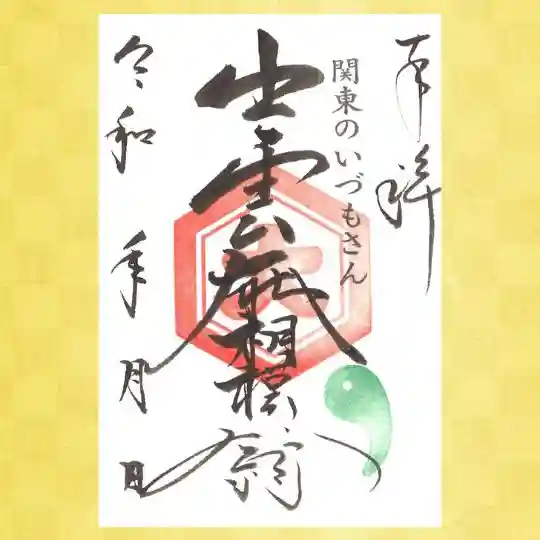

すがやじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方菅谷神社の御由緒・歴史

| ご祭神 | 《合》建御名方神,大山咋命,倉稲魂命,天忍穂耳命,素盞嗚命,《主》天照大神 | |

|---|---|---|

| ご由緒 | 創建の年代詳かではないが天保年間編纂の新編相模風土記に「神明宮当村(岡田村)及小谷・大蔵三村の鎮守とする云々」とあり、往古より天照大神を奉斎して神明宮(通称天の宮[てんのみや])と称えられたことが記されています。 当地区は相模國一之宮寒川神社に隣接する古代より開けたところで当神社を中心に塔の塚、応神天皇を祀るといわれる応神塚等の古墳が点在し、出土品によれば古代社会が営なまれていたことが推測され、これらの中心をなすところに当神社が位置しています。 神明宮と称えられた当神社は明治四年二月一日村社に列せられ、明治四十二年七月二十三日には村内各所に鎮座する東守(とうす)権現社、八坂神社、山王社(以上無格社岡田村)稲荷社(村社小谷村)諏訪神社(無格社大蔵村)の五社を合祀して社号を菅谷神社と改称しています。

当神社の神輿は、天保九年(一八三八)五月國府祭(大磯神揃山)に渡御された寒川神社の神輿がその帰路相模川の増水により流失し、南湖の浜に引き上げられたという神輿(湖南地方随一の祭典浜降祭のルーツとも一説に伝わる)で、天保十年寒川神社との神縁により譲渡され修復したものであります。 この神輿は、全国にも類をみない程雄壮・華麗なものでありますが長年の奉仕により近年傷みがひどく現在は御殿に奉安され、昭和五十四年十二月十五日付「天保神輿」として寒川町重要文化財に指定されています。

御祭神

御神徳

宝物

祭典 一月一日 歳旦祭 年の始めにあたって皇室の安泰と氏子崇敬者の繁栄を祈る祭儀。 一月十四日 古神符及しめ飾焼納祭 古神符守札、しめ飾等を古式に則りお焚上げする小正月神事。 七月第一日曜日 神幸祭 菅谷大神が神輿に遷座し氏子区域内を隈なく渡御される神事。 七月十四日 例大祭 一年中で最重要な祭儀。 七月十五日 浜降祭 茅ケ崎南湖の浜に渡御し「暁の祭典」を執行する。当社の神輿が寒川神社の前駆として往還供奉する吉例である。 十一月中 七五三祝祭 三才(髪置の祝、男女)五才(袴着の祝、男)七才(帯解の祝、女)児の健かな成育を願う神事。 十二月二十八日 師走大祓 一年間の様々の罪穢を祓い清め々しい新年を迎える為の神事。 月次祭 毎月一日・十五日厳修 氏子崇敬者の平安と繁栄を祈る祭儀。 (神奈川県神社庁の神社紹介より引用) |

歴史の写真一覧

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ