< 公式Webサイトからの引用

_ http://kiyomizudera.org/newpage1.html >

.

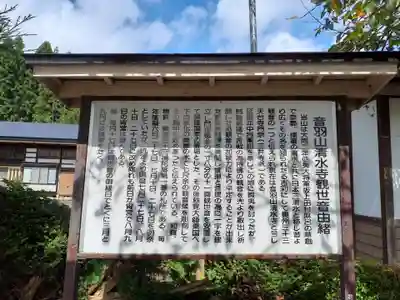

田村麻呂将軍は、

延暦10年代(791年~800年)に蝦夷討伐のため蝦夷地に来て戦っていますが、

その勢いは強く思うように戦果をあげることができませんでした。

そこで、兜に納めていた「十一面観音」(閻浮壇金1寸8分と伝わる)に祈願したところ、

戦況が俄かに好転して平定することができたので、

帰京の後に奏聞して一宇を建立したと言われています。

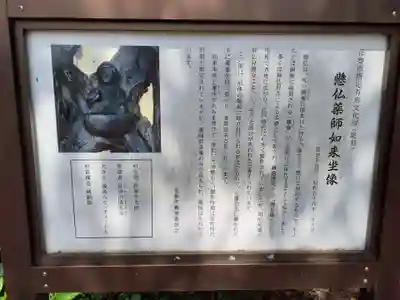

その後、慈覚大師が東国へ下向教化の際、

7尺余りの観音像を彫刻しその胸中に安置したと伝えられています。

前九年の役に際して、源頼義・義家親子が清水観音に祈願し、

安倍氏を撃破することが出来たので、

康平5年(1062年)に七間四面の伽藍を建立したとの伝承があります。

天正19年九戸政実の乱では、

豊臣秀次麾下の軍兵が清水観音に戦勝祈願したとの言い伝えが残っています。

江戸時代には、天和3年(1683年)、享保7年(1732年)、

文化10年(1813年)と三度観音堂の改築が行われた事が記録に残されています。

(現在の観音堂は文化10年の建築です。)

当寺の元宮は、

現在地の西方約8㎞に位置する八方山(標高716m)にあったと伝えられますが、

現在八方山に遺跡等は残っておらず移転の経緯などは定かでありません。

現在の境内地周辺には、清水町、反町、宮小路などの地名が残っており、

かつて当地方の信仰の中心として、物資の供給地として賑わったことが窺えます。

慶長年間に、南部藩の重臣花巻城代の北松斉公が

当寺周辺にあった市場を現在の花巻市街地に遷し、花巻開町の礎としたと言われています。 |