とまりじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方泊神社のお参りの記録(2回目)

投稿日:2022年02月23日(水) 00時11分22秒

参拝:2022年2月吉日

昨年7月以来の参拝。

創立年不詳。

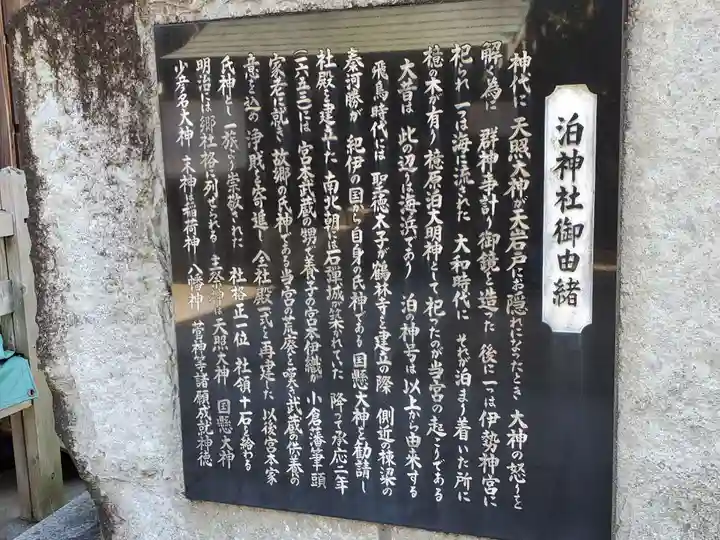

神代に天照大神が天岩戸にお隠れになったとき、大神の怒りを解くために群神事計り御鏡を造った。

御鏡の一つは伊勢神宮に祀られ、一つは海に流された。

大和時代にそれが泊まり着いたところに檍の木があり、檍原泊大明神として祀ったのが泊神社の起こりとのこと。

宮本武蔵の二人の養子のうちの一人、宮本伊織が武蔵亡き後、一族の氏神である泊神社の荒廃を嘆き、また武蔵の供養を願って浄財を寄進して社殿を改築再建したとのこと。

石灯篭や三十六歌仙の額を奉納し、このときの棟札も残されているそうです。

この宮本伊織はもともと武蔵の甥であり、明石藩の小笠原家に仕えていて、小笠原家が北九州の小倉へ移動の際も同行。

島原の乱にも出陣していたそうです。

創立年不詳。

神代に天照大神が天岩戸にお隠れになったとき、大神の怒りを解くために群神事計り御鏡を造った。

御鏡の一つは伊勢神宮に祀られ、一つは海に流された。

大和時代にそれが泊まり着いたところに檍の木があり、檍原泊大明神として祀ったのが泊神社の起こりとのこと。

宮本武蔵の二人の養子のうちの一人、宮本伊織が武蔵亡き後、一族の氏神である泊神社の荒廃を嘆き、また武蔵の供養を願って浄財を寄進して社殿を改築再建したとのこと。

石灯篭や三十六歌仙の額を奉納し、このときの棟札も残されているそうです。

この宮本伊織はもともと武蔵の甥であり、明石藩の小笠原家に仕えていて、小笠原家が北九州の小倉へ移動の際も同行。

島原の乱にも出陣していたそうです。

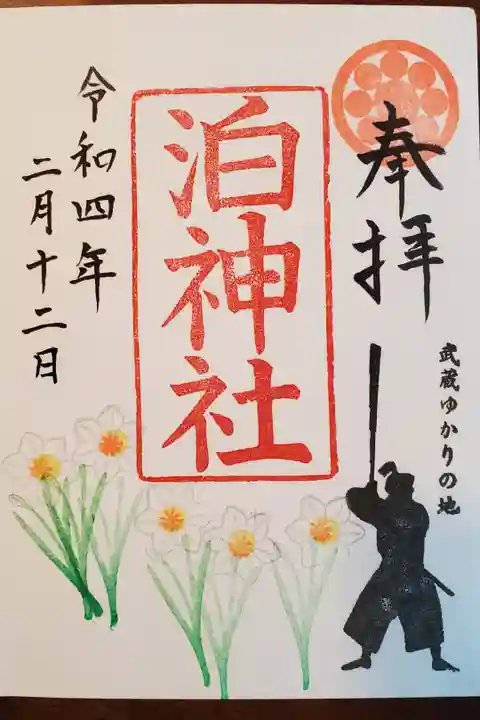

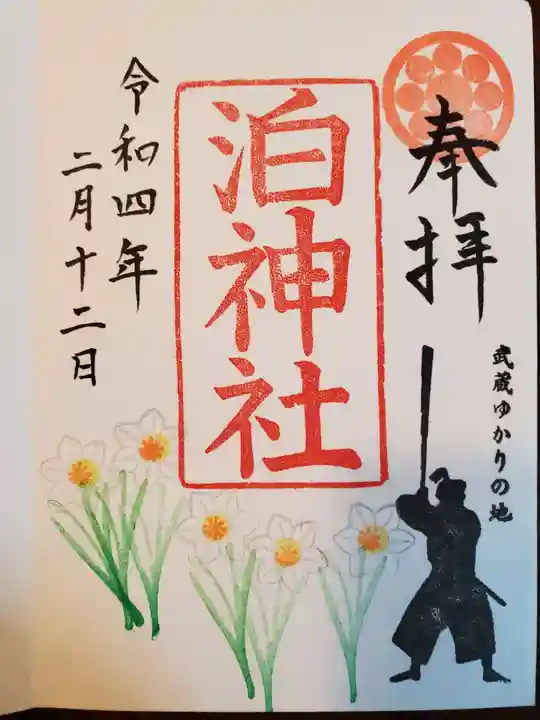

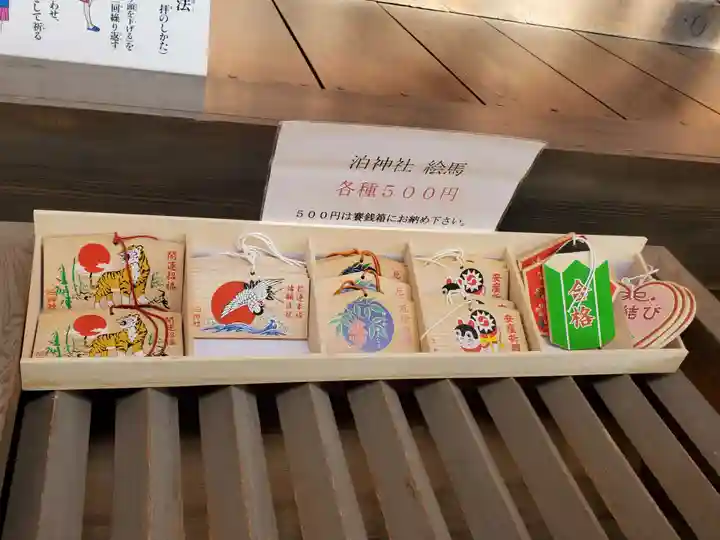

御朱印

7月の御朱印と少し絵が違ってました

7月の御朱印と少し絵が違ってました

神門

拝殿

幣殿・・・と思っていたのですが、神楽殿だそうです。

承応2年(1653年)宮本伊織により再建

国の登録有形文化財

承応2年(1653年)宮本伊織により再建

国の登録有形文化財

神楽殿内

宮本伊織が奉納した棟札の写真

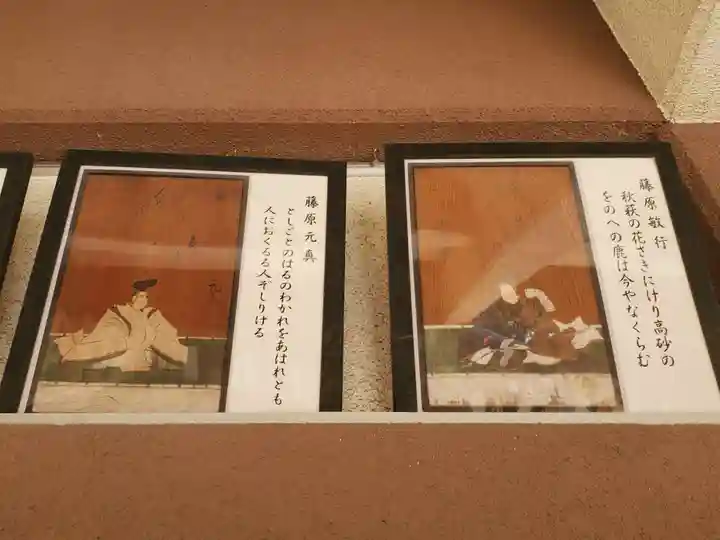

拝殿内には三十六歌仙図絵馬の写真も飾られています

本殿 東側

承応2年(1653年)宮本伊織により再建

左側に少し見えている部分が幣殿

こちらは江戸時代後期(1830-1867年)

いずれも国の登録有形文化財

承応2年(1653年)宮本伊織により再建

左側に少し見えている部分が幣殿

こちらは江戸時代後期(1830-1867年)

いずれも国の登録有形文化財

本殿 北側

末社 熊野神社

末社 手前から

住吉神社 泊稲荷神社 日吉神社 大池稲荷神社 日本媛神社 皇孫神社

住吉神社 泊稲荷神社 日吉神社 大池稲荷神社 日本媛神社 皇孫神社

神楽殿と拝殿 西側から

末社 種子神社

手水舎

能舞台

柿本人麻呂の歌碑

「稲日野も 行き過ぎかてに 思へれば

心恋しき 加古の島見ゆ」

「稲日野も 行き過ぎかてに 思へれば

心恋しき 加古の島見ゆ」

神門から少し離れたところに鳥居

鳥居の脇にある猿田彦神社

泊神社の境外社だと思われます

泊神社の境外社だと思われます

すてき

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば神主さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

神主さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。