こうおんじ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方高薗寺のお参りの記録(1回目)

投稿日:2022年05月19日(木) 17時43分08秒

参拝:2022年5月吉日

野寺山 高薗寺(こうおんじ)

山号 野寺山(のでらさん)

宗派 真言宗大覚寺派

創建 白雉年間(650ー654年)

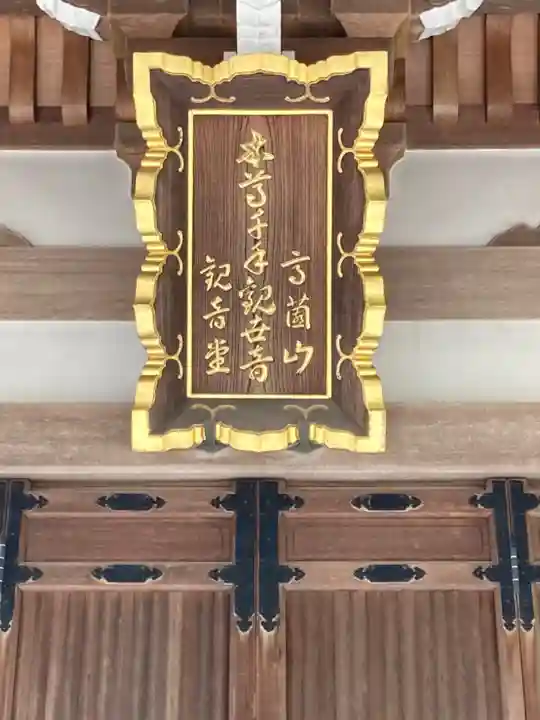

御本尊 十一面千手千眼観世音菩薩

開基 法道仙人

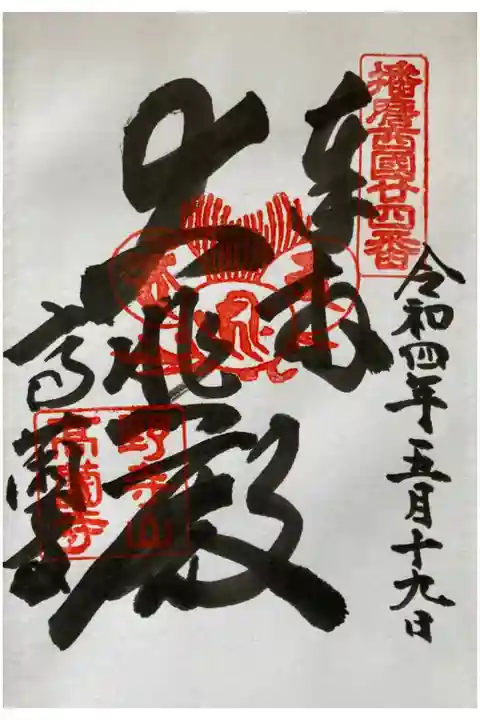

札所等 播磨西国観音霊場第24番

御詠歌

いつもただ ふくまつかぜの こうおんじ

たかおかやまや しぐれふるらん

「野寺の観音さん」として親しまれている高薗寺。9世紀前半に弘法大師が訪れ、脇仏を安置されたことでも知られています。

飛鳥時代の白雉年間に法道仙人が開いたといわれています。法道仙人は播磨一円で沢山の寺院を開基したと言われている伝説の僧で、天竺の人だと言われていますが詳しくはわかっていません。仙人がこの地を訪れたとき、霊感を得て、千手千眼観世音像を刻み寺を建立して安置しました。 広い山林の中に金銀をちりばめた七堂伽藍、数十の僧坊が建ち並んでいたと言われます。乱世の中で次第に衰えていましたが、南北朝時代の文和四年(1355)名僧と言われた如林上人がこの地にとどまり中興の祖となりました。

羽柴秀吉の三木攻めにあい、別所方に付いたため、すべてが焼かれてしまいました。 戦いの後、焼け跡に草堂が建てられ、江戸時代には姫路城主の池田輝政公は、由緒ある寺をしのんで境内などを寄進されました。

広い境内は、他の寺院と比べて横に長く伽藍が配置される形式で、山門・庫裡・鐘楼・本堂・薬師堂が整然と並んでいます。

御寺の南側にある辰巳池を渡る風を受けて、ふと薬師堂横に立つ石塔に目を奪われます。

正面に宝塔が刻まれた塔は、「一字一石塔」と呼ばれ、下部には経文を一石に一字ずつ書いて納めらているそうです。また、側面には「文政十一年子年十一月」の文字が刻まれています。

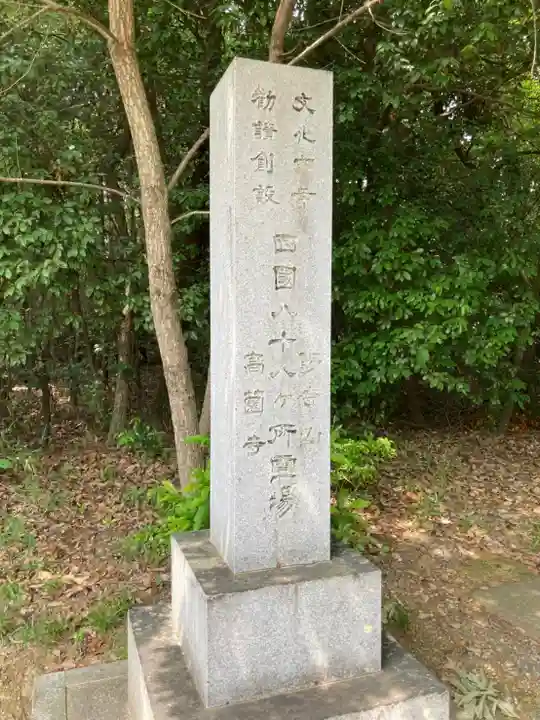

塔の脇から雑木林の方へ抜けると、見事な、西国と四国霊場の石仏が並び、木漏れ日が差し込む木立の中で至福の巡礼をさせて頂いるようで、時間がとまったように感じました。

~播磨西国観音霊場 冊子より~

鬼追い式

舞台となる御本堂は木像入母屋造りで明治五年(1872)に修復、平成十三年に再建され、御本尊の十一面千手千眼観音立像が安置されています。

鬼追い式は毎年二月十日に行なわれ、古い形式をそのまま保っています。

延享年間(1744-47)に彫られたくりぬきの鬼面。

赤鬼と青鬼が松明を持って踊り厄を払ってくれます。

加古郡稲美町野寺851

☎079-495-0027

山号 野寺山(のでらさん)

宗派 真言宗大覚寺派

創建 白雉年間(650ー654年)

御本尊 十一面千手千眼観世音菩薩

開基 法道仙人

札所等 播磨西国観音霊場第24番

御詠歌

いつもただ ふくまつかぜの こうおんじ

たかおかやまや しぐれふるらん

「野寺の観音さん」として親しまれている高薗寺。9世紀前半に弘法大師が訪れ、脇仏を安置されたことでも知られています。

飛鳥時代の白雉年間に法道仙人が開いたといわれています。法道仙人は播磨一円で沢山の寺院を開基したと言われている伝説の僧で、天竺の人だと言われていますが詳しくはわかっていません。仙人がこの地を訪れたとき、霊感を得て、千手千眼観世音像を刻み寺を建立して安置しました。 広い山林の中に金銀をちりばめた七堂伽藍、数十の僧坊が建ち並んでいたと言われます。乱世の中で次第に衰えていましたが、南北朝時代の文和四年(1355)名僧と言われた如林上人がこの地にとどまり中興の祖となりました。

羽柴秀吉の三木攻めにあい、別所方に付いたため、すべてが焼かれてしまいました。 戦いの後、焼け跡に草堂が建てられ、江戸時代には姫路城主の池田輝政公は、由緒ある寺をしのんで境内などを寄進されました。

広い境内は、他の寺院と比べて横に長く伽藍が配置される形式で、山門・庫裡・鐘楼・本堂・薬師堂が整然と並んでいます。

御寺の南側にある辰巳池を渡る風を受けて、ふと薬師堂横に立つ石塔に目を奪われます。

正面に宝塔が刻まれた塔は、「一字一石塔」と呼ばれ、下部には経文を一石に一字ずつ書いて納めらているそうです。また、側面には「文政十一年子年十一月」の文字が刻まれています。

塔の脇から雑木林の方へ抜けると、見事な、西国と四国霊場の石仏が並び、木漏れ日が差し込む木立の中で至福の巡礼をさせて頂いるようで、時間がとまったように感じました。

~播磨西国観音霊場 冊子より~

鬼追い式

舞台となる御本堂は木像入母屋造りで明治五年(1872)に修復、平成十三年に再建され、御本尊の十一面千手千眼観音立像が安置されています。

鬼追い式は毎年二月十日に行なわれ、古い形式をそのまま保っています。

延享年間(1744-47)に彫られたくりぬきの鬼面。

赤鬼と青鬼が松明を持って踊り厄を払ってくれます。

加古郡稲美町野寺851

☎079-495-0027

すてき

みんなのコメント(2件)

ハマの「寺(テラ)」リスト

ハマの「寺(テラ)」リストおはようございます。

ここを含めて播磨の寺院が素朴な原風景を肌で感じる事ができますね。

ちょうど圓教寺の方に「一乗寺へ行かれはりましたか?」と尋ねられ、その方の感想だと法道仙人の伝説でもあるインドの印象があると話していました。

法道仙人は、天竺とされたインドから、托鉢を施した独自の術を持った伝説の人物らしく。

この画像を見て、京都の別の寺院で見た仏像では、オリエンタルな文化との融合と勝手に解釈したりしていました。

法道仙人については、その一乗寺を中心に播磨の寺院に影響を受けたと言われています。

街の寺院とは少し違った日本の様だが、どこか石仏には東洋の感覚がにじみ出ているなぁというのが感想です。

あまり播磨へ訪れる機会が少ないだけにさらに興味がわきます。

2022年05月20日(金) 06時04分29秒

ハマの「寺(テラ)」リストさま🌿卍🍑

おはようございます。

ハ正寺さまのご投稿と、コメントの「

圓教寺」の方とのお話、深くて素晴らしく、感動致しました。

播州ー姫路・加西・篠山・但馬・宍粟 但馬で偶然訪れたお寺さまがどうしてもネットにも見当たらず地図も読めなくて♪Gandhara♪ばかり歌ってるからや!と独り突っ込みしながら「いつか」再びお参りさせて頂きたいと願っています。

今日は甲子園🐯ですね。必勝祈願✴

これからもしーを見捨てないで下さいね。笑

いつも佛光コメントをありがとうございます。

2022年05月20日(金) 07時28分34秒

投稿者のプロフィール

四季561投稿

住吉大神の宮九箇処 ♡♡♡♡♡ 東村の 神の子 弦申様は 播州一の男前 おとこまえーっ♪ 播州地搗歌 阿弥陀東 ♡♡♡♡♡ お気に入りの霊場を少しずつ巡礼しています。 よろしくお願いします。...もっと読む

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば住職さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

住職さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。