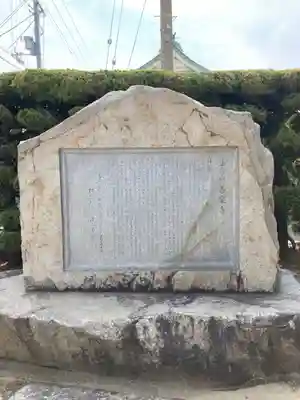

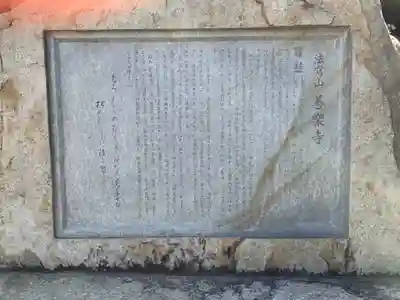

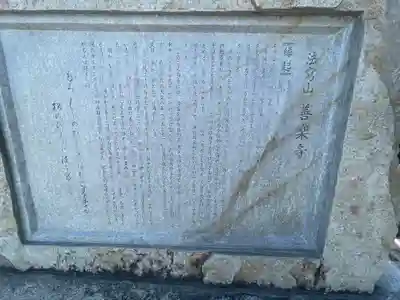

ぜんらくじ|天台宗|法寫山

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方善楽寺の御由緒・歴史

| ご本尊 | 地蔵菩薩 | |

|---|---|---|

| 創建時代 | 大化年間(645〜650) | |

| 開山・開基 | 法道仙人 | |

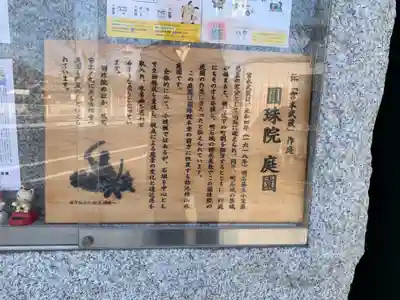

| ご由緒 | 善楽寺は孝徳天皇の大化年中(643〜650)に天竺の高僧法道仙人の開創した。天台宗の大寺院で、明石では最も古い寺である。平清盛ゆかりの地でもあり、源氏物語の舞台にもなるほど知られたところであった。

|

兵庫県のおすすめ2選🎌

歴史の写真一覧

兵庫県のおすすめ2選🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ