いわおじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方岩尾神社のお参りの記録(1回目)

投稿日:2022年05月29日(日) 02時41分18秒

参拝:2022年5月吉日

岩尾神社

~遠く輝くオーラ~

御祭神 八意思兼神

(ヤゴコロオモヒカネノカミ)

配祀神 大国主神

大山咋神

例祭日 2月25日

御由緒

播磨国造の奉祀する所にして、一條天皇正暦2年(991)内供奉慶芳、京都より来りて妙徳山神積寺を開基するに際し、当社に文殊像を合わせ祭りて鎮守と仰ぐ。

爾来明治維新まで人々当社を田原の文殊と称する。

慶長年間(1596~1615)徳川氏の命を奉じて池田輝政公は、不動院快祐に前殿、拝殿、鳥居等を造修せしめ同16年(1611)正月19日落成。

故に将軍秀忠は池田輝政公に命じて同月25日当社へ代参せしめたという。

明暦元年(1655)6月14日不動院快眞本殿を再建。

寛延2年(1749)拝殿を造営。

寛政9年(1797)本殿を再興。

文化2年(1805)本殿覆を建立。

明治6年(1873)11月社伝に村社加列と称する。

明治11年(1878)拝殿を修造。

明治26年(1893)3月明細帳に記載脱漏により村社と訂正する。

大正2年(1913)拝殿の大修繕を行う。

~思兼神~

知恵の神、高天原の司令塔とも呼ばれる神さまです。岩戸神話、国譲り、天孫降臨といった重要な場面で必ず登場する知恵者。その才能を遺憾なく発揮して諸事万端に治める偉大な知恵の神さまです。文学・学業の神として崇敬されます。

神奈川県に唯一「八意思兼神神社」が

あるそうです。

慶芳上人が神積寺を開基する際、本神社へ文殊像を合せ祭られています。

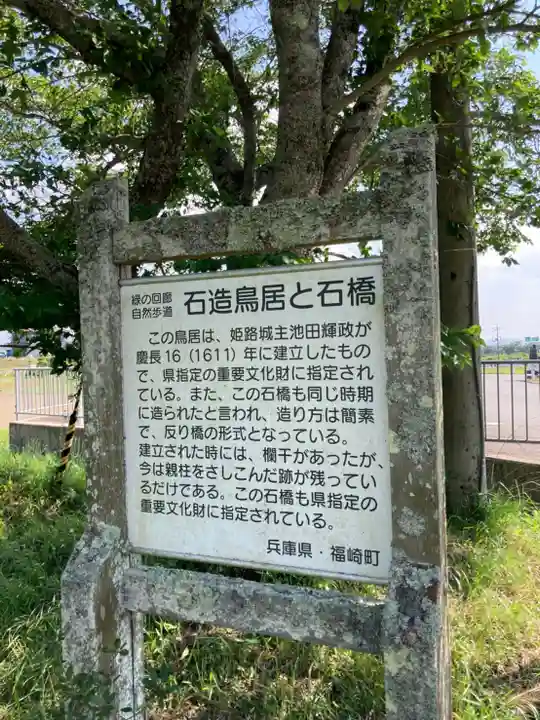

現存する鳥居は総高322cm石英粗面岩質の凝灰岩で沓石を用いていません。

高さの割合に幅が広く、柱の内転もないのは

古調を残した造りで、慶長16年の銘があります。

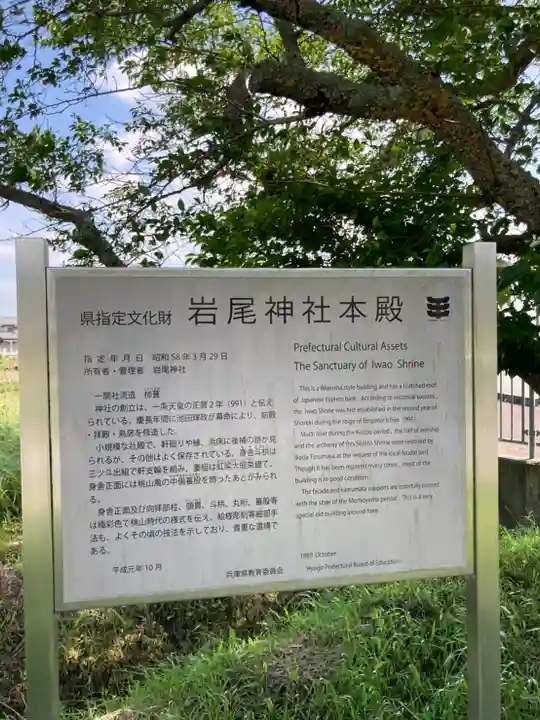

岩尾神社本殿(県指定重要文化財 建造物)

天八意思慮兼神・大山咋神・大国主命を祭神として、播磨の国造を奉祀しています。

正暦2年(991)慶芳上人が神積寺を開基する際に、本神社へ文殊像を合わせまつって鎮守としたと伝えられています。

慶長年間に幕命により池田輝政公が、

不動院快祐に命じて前殿、拝殿、鳥居を修造させ、慶長16年(1611)正月19日に落成し、

将軍秀忠は、輝政公に代参させたといいます。

その後、明暦元年(1655)、

寛政9年(1797)、文化2年(1805)などの修理を経て今日に及んでいます。

小規模な社殿で、軒廻りや縁、

浜床に後補の跡が見られますが、

その他はよく保存されています。

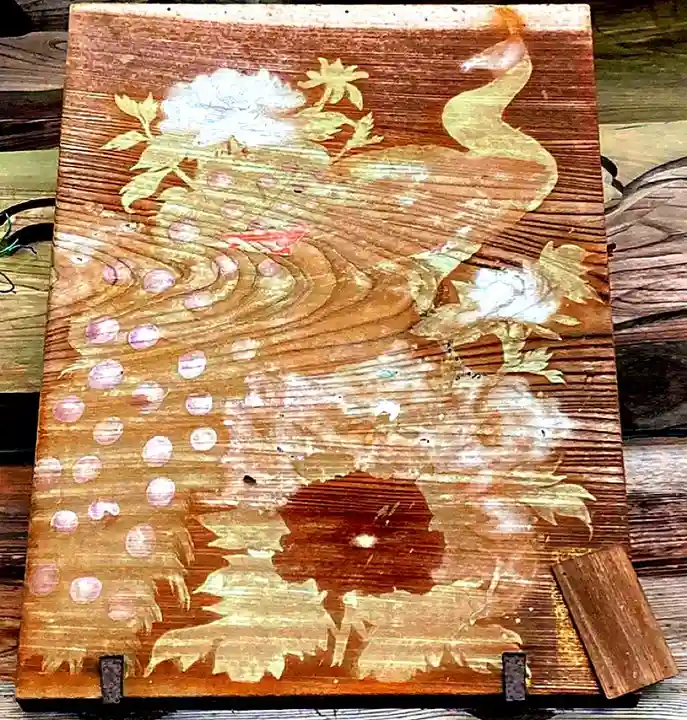

極彩色で桃山時代の余風を伝え細部手法もよくその頃の技風を示している貴重な遺構です。

千年余の間、鎮守として親しまれてきた

歴史深い神社です。

また、岩尾神社前の小川にかかる反り橋式の凝灰岩製の石橋です。

長さ5m70cm、幅1m76cm、川底から橋上面までの最高は約3m10cmです。角柱の橋脚石2本をほぼ中央にたて、柱上に桁受石をわたし、それに桁石3列をかけ、板石を横に2枚ずつ並べて敷きつめています。

橋の両側には勾欄を設けたとみえて、

親柱を差しこんだ跡が残っています。

刻銘は見られませんが、その様式からすると

岩尾神社石造鳥居と同時期に造られたものと

考えられています。

この橋は簡素ではありますが、

江戸時代初期の神橋形式を知る上でも

貴重な資料だそうです。

福崎町東田原1935-1

~遠く輝くオーラ~

御祭神 八意思兼神

(ヤゴコロオモヒカネノカミ)

配祀神 大国主神

大山咋神

例祭日 2月25日

御由緒

播磨国造の奉祀する所にして、一條天皇正暦2年(991)内供奉慶芳、京都より来りて妙徳山神積寺を開基するに際し、当社に文殊像を合わせ祭りて鎮守と仰ぐ。

爾来明治維新まで人々当社を田原の文殊と称する。

慶長年間(1596~1615)徳川氏の命を奉じて池田輝政公は、不動院快祐に前殿、拝殿、鳥居等を造修せしめ同16年(1611)正月19日落成。

故に将軍秀忠は池田輝政公に命じて同月25日当社へ代参せしめたという。

明暦元年(1655)6月14日不動院快眞本殿を再建。

寛延2年(1749)拝殿を造営。

寛政9年(1797)本殿を再興。

文化2年(1805)本殿覆を建立。

明治6年(1873)11月社伝に村社加列と称する。

明治11年(1878)拝殿を修造。

明治26年(1893)3月明細帳に記載脱漏により村社と訂正する。

大正2年(1913)拝殿の大修繕を行う。

~思兼神~

知恵の神、高天原の司令塔とも呼ばれる神さまです。岩戸神話、国譲り、天孫降臨といった重要な場面で必ず登場する知恵者。その才能を遺憾なく発揮して諸事万端に治める偉大な知恵の神さまです。文学・学業の神として崇敬されます。

神奈川県に唯一「八意思兼神神社」が

あるそうです。

慶芳上人が神積寺を開基する際、本神社へ文殊像を合せ祭られています。

現存する鳥居は総高322cm石英粗面岩質の凝灰岩で沓石を用いていません。

高さの割合に幅が広く、柱の内転もないのは

古調を残した造りで、慶長16年の銘があります。

岩尾神社本殿(県指定重要文化財 建造物)

天八意思慮兼神・大山咋神・大国主命を祭神として、播磨の国造を奉祀しています。

正暦2年(991)慶芳上人が神積寺を開基する際に、本神社へ文殊像を合わせまつって鎮守としたと伝えられています。

慶長年間に幕命により池田輝政公が、

不動院快祐に命じて前殿、拝殿、鳥居を修造させ、慶長16年(1611)正月19日に落成し、

将軍秀忠は、輝政公に代参させたといいます。

その後、明暦元年(1655)、

寛政9年(1797)、文化2年(1805)などの修理を経て今日に及んでいます。

小規模な社殿で、軒廻りや縁、

浜床に後補の跡が見られますが、

その他はよく保存されています。

極彩色で桃山時代の余風を伝え細部手法もよくその頃の技風を示している貴重な遺構です。

千年余の間、鎮守として親しまれてきた

歴史深い神社です。

また、岩尾神社前の小川にかかる反り橋式の凝灰岩製の石橋です。

長さ5m70cm、幅1m76cm、川底から橋上面までの最高は約3m10cmです。角柱の橋脚石2本をほぼ中央にたて、柱上に桁受石をわたし、それに桁石3列をかけ、板石を横に2枚ずつ並べて敷きつめています。

橋の両側には勾欄を設けたとみえて、

親柱を差しこんだ跡が残っています。

刻銘は見られませんが、その様式からすると

岩尾神社石造鳥居と同時期に造られたものと

考えられています。

この橋は簡素ではありますが、

江戸時代初期の神橋形式を知る上でも

貴重な資料だそうです。

福崎町東田原1935-1

すてき

投稿者のプロフィール

四季561投稿

住吉大神の宮九箇処 ♡♡♡♡♡ 東村の 神の子 弦申様は 播州一の男前 おとこまえーっ♪ 播州地搗歌 阿弥陀東 ♡♡♡♡♡ お気に入りの霊場を少しずつ巡礼しています。 よろしくお願いします。...もっと読む

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば神主さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

神主さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。