くしょごりょうてんじんしゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方九所御霊天神社の御由緒・歴史

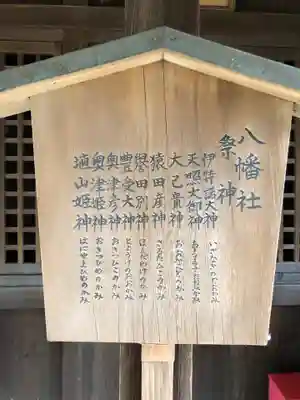

| ご祭神 | 《主》少彦名命,《配》菅原道真,柿本人丸,大山祇命,大物主命,誉田別命,経津主命,猿田彦命,大鷦鷯命 | |

|---|---|---|

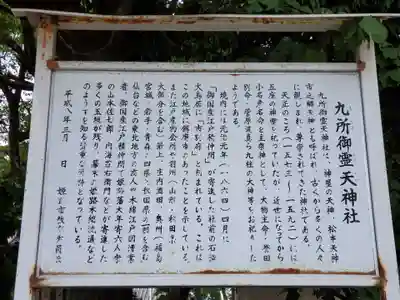

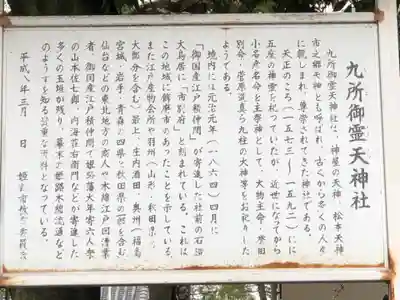

| ご由緒 | 創立年代は定かではありませんが、天平年間に播磨国分寺の大伽藍が建立された時代には、既に天人衣を着た天神をお祀りする天神社があり、付近一帯の総鎮守の霊神であったと伝えられています。

|

兵庫県のおすすめ2選🎌

広告

歴史の写真一覧

兵庫県のおすすめ2選🎌

広告

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ