えにちじ

御朱印・神社お寺の検索サイト

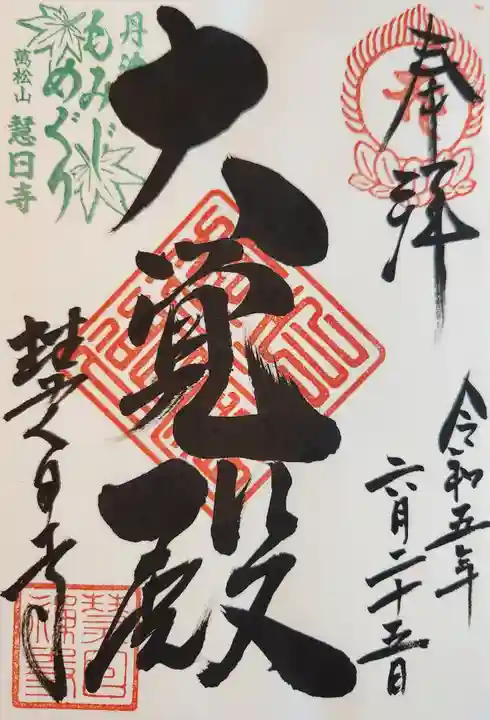

楽しみ方慧日寺のお参りの記録(1回目)

投稿日:2023年07月14日(金) 23時21分39秒

参拝:2023年6月吉日

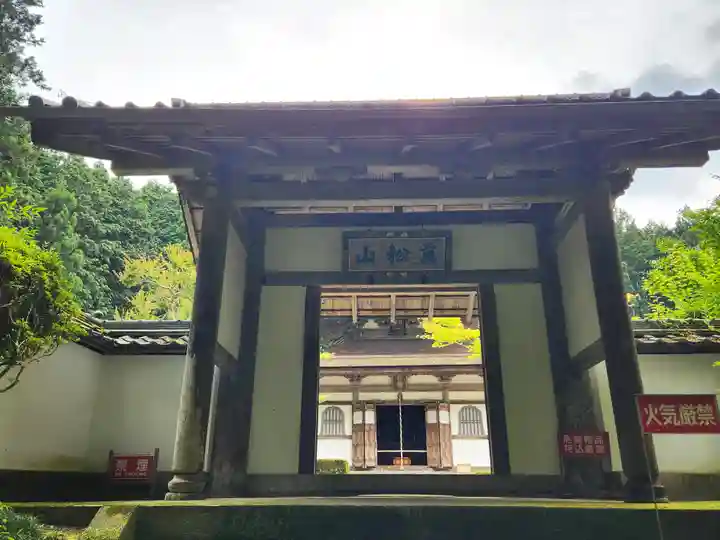

臨済宗妙心寺派 萬松山 慧日寺(えにちじ)

丹波古刹十五ヶ寺霊場 第3番札所

丹波もみじめぐり十ヶ寺の一つです。

慧日寺さんに到着したのが午後4時。

丹波もみじめぐりもようやくこちらで10ヶ寺目ということで、なんとかギリギリ間に合いました。

時間も遅いことだし拝観は難しいだろうなと思い御朱印だけいただこうとしたところ、ご住職から「よろしければ拝観されませんか?」と有難いお言葉をかけていただきました。

庫裏の玄関に入るとまずは虎の衝立画がお出迎え。

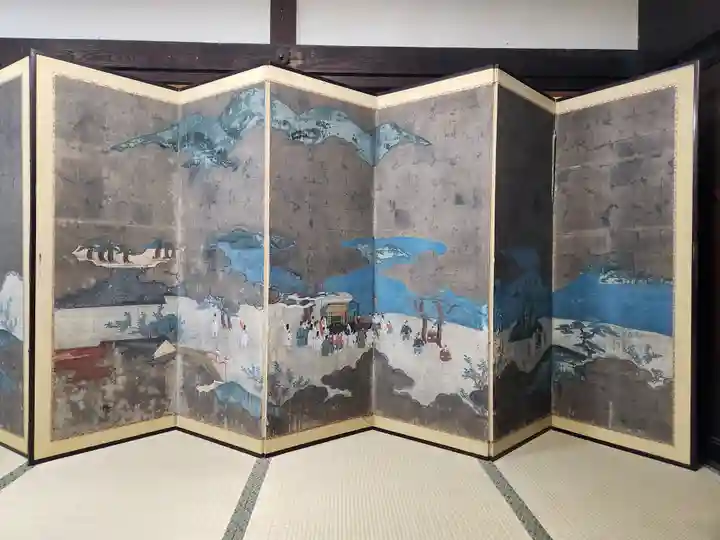

そしてその奥の座敷に進むと大きな屏風画が飾られていました。

方丈の裏に進むと、今度は緑豊かな庭園が広がります。

秋になると一面紅葉でまた違った顔を見せてくれるんでしょうね。

庭園を横目に進んでいくと仏殿に繋がる渡り廊下へ。

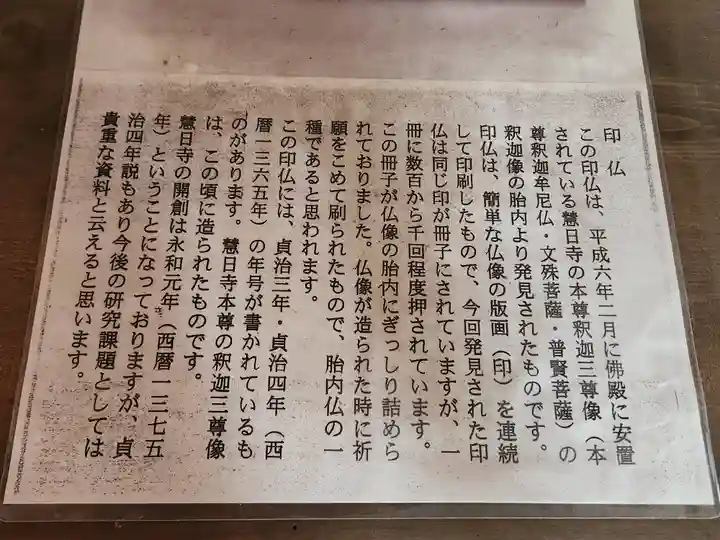

仏殿に入ると釈迦三尊像(釈迦如来、文殊菩薩、普賢菩薩)が安置されていて、すぐ間近で拝むことができます。

そして仏殿を後にして方丈正面を通り庫裏へと戻りました。

紅葉の季節であれば多くの方が訪れるのでしょうが、今回はほかの参拝者はいらっしゃらずこの景色を独り占めできて幸せな時間でした。

<縁起>慧日寺パンフレットより

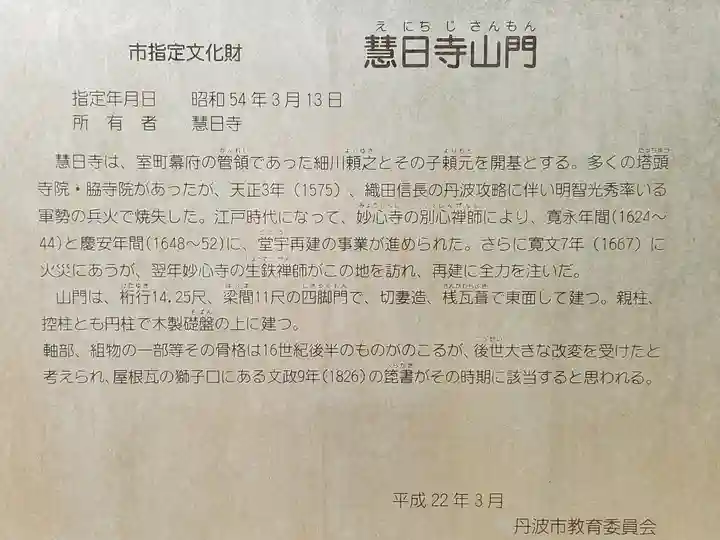

慧日寺は、永和元年(1375年)足利三代将軍の管領 細川頼之と、弟で養子の頼元により建立された。

開山の特峯禅師は、鎌倉の円覚寺開山仏光国師の孫弟子であり、中国より帰朝この地で庵を結び大衆教化に努めた。

管領細川頼之の権威とともに、ここ萬松山慧日寺は塔頭寺院十八ヶ寺、末寺四十六を算え、草深いこの地は一大法域として教化の中心となった。

しかし、開山禅師滅後、世は戦乱の世となり堂宇は明智光秀の丹波攻めの戦火で天正3年(1575年)に焼失した。

寛永の頃、妙心寺から来山した大愚、別心の両禅師により再興されたが、寛文7年(1667年)の失火のため再度堂宇が全焼した。 今の建物は、本山の支援もあり寛文の頃(1670年代)以降に再建されたものです。

丹波古刹十五ヶ寺霊場 第3番札所

丹波もみじめぐり十ヶ寺の一つです。

慧日寺さんに到着したのが午後4時。

丹波もみじめぐりもようやくこちらで10ヶ寺目ということで、なんとかギリギリ間に合いました。

時間も遅いことだし拝観は難しいだろうなと思い御朱印だけいただこうとしたところ、ご住職から「よろしければ拝観されませんか?」と有難いお言葉をかけていただきました。

庫裏の玄関に入るとまずは虎の衝立画がお出迎え。

そしてその奥の座敷に進むと大きな屏風画が飾られていました。

方丈の裏に進むと、今度は緑豊かな庭園が広がります。

秋になると一面紅葉でまた違った顔を見せてくれるんでしょうね。

庭園を横目に進んでいくと仏殿に繋がる渡り廊下へ。

仏殿に入ると釈迦三尊像(釈迦如来、文殊菩薩、普賢菩薩)が安置されていて、すぐ間近で拝むことができます。

そして仏殿を後にして方丈正面を通り庫裏へと戻りました。

紅葉の季節であれば多くの方が訪れるのでしょうが、今回はほかの参拝者はいらっしゃらずこの景色を独り占めできて幸せな時間でした。

<縁起>慧日寺パンフレットより

慧日寺は、永和元年(1375年)足利三代将軍の管領 細川頼之と、弟で養子の頼元により建立された。

開山の特峯禅師は、鎌倉の円覚寺開山仏光国師の孫弟子であり、中国より帰朝この地で庵を結び大衆教化に努めた。

管領細川頼之の権威とともに、ここ萬松山慧日寺は塔頭寺院十八ヶ寺、末寺四十六を算え、草深いこの地は一大法域として教化の中心となった。

しかし、開山禅師滅後、世は戦乱の世となり堂宇は明智光秀の丹波攻めの戦火で天正3年(1575年)に焼失した。

寛永の頃、妙心寺から来山した大愚、別心の両禅師により再興されたが、寛文7年(1667年)の失火のため再度堂宇が全焼した。 今の建物は、本山の支援もあり寛文の頃(1670年代)以降に再建されたものです。

秋には一転、紅葉したもみじが写るんでしょうね

この参道の雰囲気だけでもワクワクしてきます

参道左手にあった脱離墳

<八百姫伝説>

若狭小浜の高橋長者の娘として生まれた八百姫は、幼いとき人魚の肉を食べて以来、娘の若さを保ち続け、ますます美しさを加えていきました。 そして、仏門に入り諸国を行脚した後、唐天竺に渡海して修行を積み、問答では誰をも打ち負かせる程の悟りを得て日本に帰って来ました。 後に慧日寺開山特峯禅師の噂を伝え聞いて尋ねてきました。 この頃、相当の年齢に達していましたが、生まれながらの美質が少しも変わらず、世の人は白比丘尼とか長良の尼と呼んであがめました。

特峯禅師は、なかなか入門を許さず、中国や印度での修行もまだ足らずといって厳しい問答を繰り返すのみでした。 しかし、禅師も比丘尼の異常なまでの仏道修行の姿を見て弟子といたしました。 その後はすさまじいまでの修行を積みましたが、年老いぬままの美しさを保ち続け、太田の地で亡くなりました。 時に八百歳とか。 椿の咲く頃でした。

和尚は、その仏心を憐み遺骸を若狭の国常光寺へ送り葬りましたが、若い頃おとした黒髪はこの地に埋めたといいます。 この碑が遠い昔から髪塚と言われ人々の信仰を誘っています。 八百比丘尼または八百姫と呼ばれ美貌と長寿の願いを叶えてもらえると言われています。

<八百姫伝説>

若狭小浜の高橋長者の娘として生まれた八百姫は、幼いとき人魚の肉を食べて以来、娘の若さを保ち続け、ますます美しさを加えていきました。 そして、仏門に入り諸国を行脚した後、唐天竺に渡海して修行を積み、問答では誰をも打ち負かせる程の悟りを得て日本に帰って来ました。 後に慧日寺開山特峯禅師の噂を伝え聞いて尋ねてきました。 この頃、相当の年齢に達していましたが、生まれながらの美質が少しも変わらず、世の人は白比丘尼とか長良の尼と呼んであがめました。

特峯禅師は、なかなか入門を許さず、中国や印度での修行もまだ足らずといって厳しい問答を繰り返すのみでした。 しかし、禅師も比丘尼の異常なまでの仏道修行の姿を見て弟子といたしました。 その後はすさまじいまでの修行を積みましたが、年老いぬままの美しさを保ち続け、太田の地で亡くなりました。 時に八百歳とか。 椿の咲く頃でした。

和尚は、その仏心を憐み遺骸を若狭の国常光寺へ送り葬りましたが、若い頃おとした黒髪はこの地に埋めたといいます。 この碑が遠い昔から髪塚と言われ人々の信仰を誘っています。 八百比丘尼または八百姫と呼ばれ美貌と長寿の願いを叶えてもらえると言われています。

山門が見えてきました

山門を抜けると正面に仏殿

釈迦三尊像

実はこの天井に龍が描かれていたのですが、仏像に見入ってしまい天井を見上げるのを忘れてしまいました😅

実はこの天井に龍が描かれていたのですが、仏像に見入ってしまい天井を見上げるのを忘れてしまいました😅

左が方丈(本堂)、中央が庫裏、右は鐘楼

方丈(本堂)正面

方丈から仏殿へと続く渡り廊下

後程ここを渡ります。

後程ここを渡ります。

経蔵

鐘楼

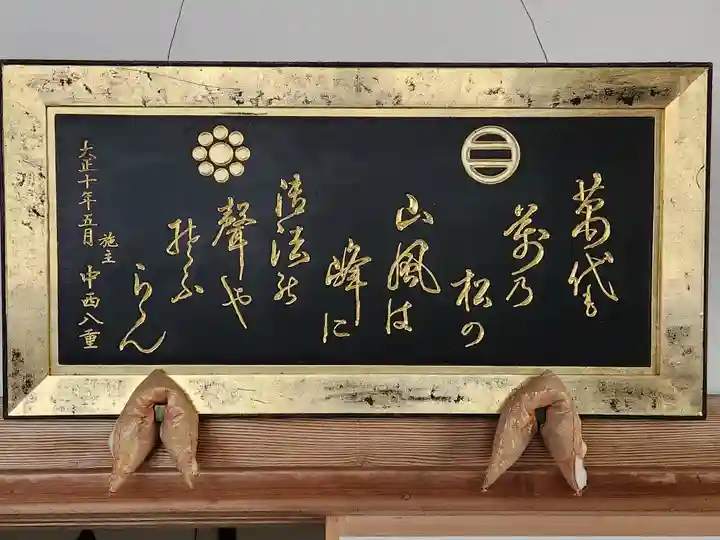

庫裏玄関の衝立画

屏風画

ここが仏殿へと続く渡り廊下です

釈迦三尊像を間近で。

すてき

みんなのコメント(4件)

えい

えいきどっちさんおはようございます♪

どの写真も美しくて素晴らしいですね!!お寺にいる気分に浸りました〜

丹波もみじめぐり💓夏もいいですね!いつかめぐってみたいです😊

2023年07月15日(土) 07時38分35秒

えいさん

おはようございます😊

写真をお褒めいただきありがとうございます❗

写真の腕前より、このお寺全てが素敵なのでそう見えるだけでしょう😅

ぜひ一度行ってみてください。

初夏のもみじはとても清々しくて気持ちいいですよね🎵

秋には紅葉バージョンを見に行きたいと思います😁

2023年07月15日(土) 08時00分10秒

きどっちさん、こんばんは。

こんなお寺さんがあったんですね。知りませんでした。新緑というには遅いですが、夏のモミジを見に行ってみたいです。これぞ山寺ですね。

2023年07月18日(火) 22時21分58秒

穏暖さん

こんばんは😊

意外と丹波地方のお寺は知られていないんですが、まだまだ素敵なお寺が沢山あります。

四季を通して楽しめるお寺が多いのでオススメです😁

2023年07月18日(火) 22時30分44秒

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば住職さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

住職さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。