おおくにじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方大国神社のお参りの記録一覧

絞り込み

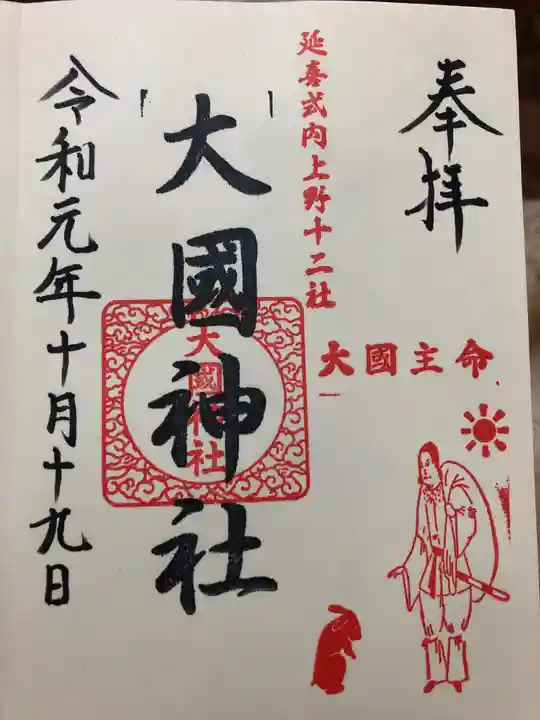

大國神社(おおくに~)は、群馬県伊勢崎市にある神社。式内社で、旧社格は郷社。主祭神は、大国主命、配祀神は日葉酢媛命(ひばすひめ)、渟葉田瓊入媛命 (ぬはたにいりひめのみこと)、真砥野媛命 (まとのひめ)、薊瓊入媛命 (あざみにいりひめ)、竹野媛命 (たかのひめ)の5柱(いずれも丹波道主王命の娘で、このことから「五護之宮」、「五后宮」の別名がある。)。

社伝によると、垂仁天皇9年(紀元前21年)に天候不順の旱魃に苦しむ人々を救うため、天皇は東国に百済車臨を奉幣使として派遣した。車臨が当地に至り、御手洗池で手を洗うと大国主命に出会い、国難平定を祈願したところ、大国主命は消え跡に淵ができ水不足が解消した。その後天皇は車臨を称賛し、当地を与え当社を祀らせた。また垂仁天皇15年()に、丹波国穴太郷から五媛を勧請し合祀したという。国史に当社の記載はないが、社伝によると奈良時代の767年に勅を奉じた佐位采女が社殿を修造したとある。平安時代の927年に編纂された『延喜式神名帳』に記載のある「上野国 佐位郡 大國神社 小」に比定されている。3種ある『上野国神名帳』では、一宮本、群書類従本において上野国鎮守12社中12番目に記載されている(総社本には記載なし)。明治時代には、近代社格制度の下、郷社に列した。

当社は、東武伊勢崎線・剛志駅の東北東3km弱の民家もまばらな平地にある。幹線道路の上武道路に面していて、隣は近郊農業の広大な畑で、境内周りのみ木々に覆われた形になっている。境内は入口は広くはなく、奥に長く広い形で、社殿の周りには境内社や社務所などいくつかの建物が建っている。旧郷社としても、やや小さめの印象。

今回は、上野国の式内社ということで参拝することに。参拝時は週末の午後遅めの時間で、自分以外に参拝者はほとんどいなかった。

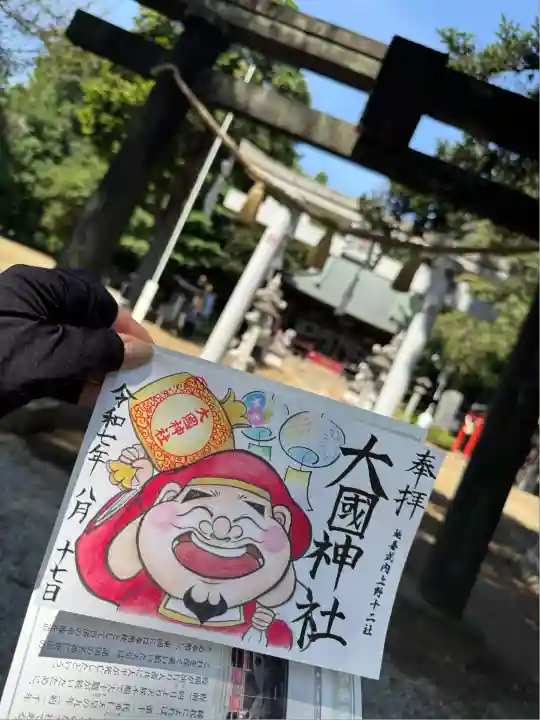

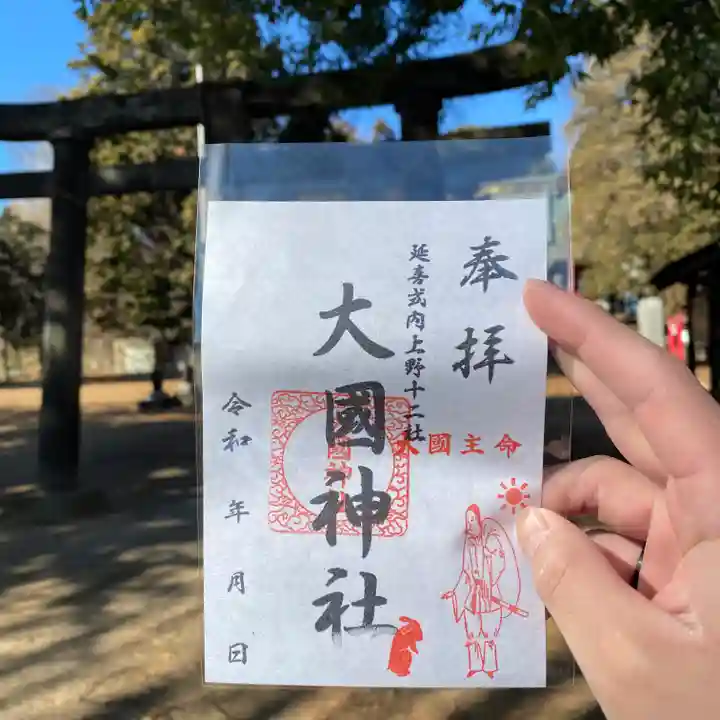

※当社では御朱印を領布しているが、領布日が正月三が日と年間数日で、激レア御朱印となっている。

もっと読む最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ