だいゆういん|曹洞宗|廣澤山

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方大雄院のお参りの記録一覧

絞り込み

本日、崇禅寺の七草粥会の他にもう一つの目的だったお祭り、大雄院の幸運祭に行きました。

桐生は受印可能なお寺が多く、しかもまだほとんど手付かずなので他にも行ってみたい所はいろいろありましたが、駐車場の状況とかを考えてなるべく混まないうちがいいだろうと思い、東禅寺を出てそのまま移動。

崇禅寺や東禅寺は北側の足尾山地の谷戸にありますが、こちらは同じ桐生市内でも渡良瀬川を渡った南側、八王子丘陵という独立峰にあります。

ここは以前来た時は住職不在で受印できなかったので、祭りなら間違いなく坊さんがいるだろうという打算で参拝

ま さ に 計 画 通 り (*´艸`)

・・・とはならず

てかこれが逆に裏目に出ちゃってねぇ(^^; 御札授かった授与所の奥様が親切でお坊さんに聞いてくれたんですが、今日は逆に祭りの法要で忙しくて対応できないとのことだった・・・orz (つまり書き置きはなく直書きのみ)

明日以降なら対応できるとのことだったのですが・・・ちなみに今日の幸運祭というのは馬頭観音の祭りで、ここの御朱印はまさにその馬頭観音のものなので(東上州三十三観音の第二十六番) 縁日の日付で欲しかったのですが・・・肝心の寺自身に拒否されたんじゃどうしようもねえわな┐('~`;)┌

ま、代わりに安価で御利益ありそうな御札が授かれたので良しとしましょうw

お寺が大きいためか法要はなかなか荘厳でした。

屋台なんかも出ると寺のHPにあったんですが、出てたのはダルマ市だけで飲食物の屋台は見当たらず。

まぁ直前に七草粥食ったばかりなので別にいいけどさw

受印はできなかったのですが、御札が非常に安価だったので授かってきました(なんと一体200円!?)

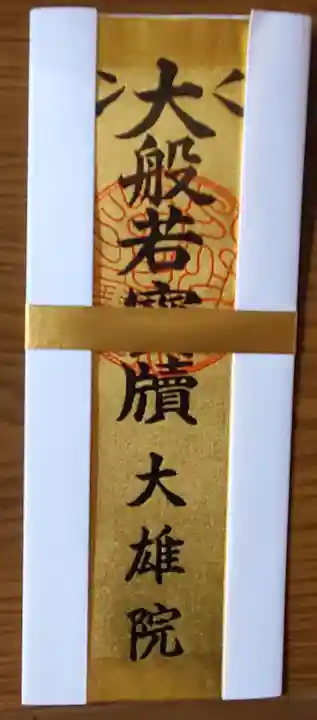

大般若寶牘(だいはんにゃほうとく) 大般若経の功徳が込められた御札

仏壇に納めました

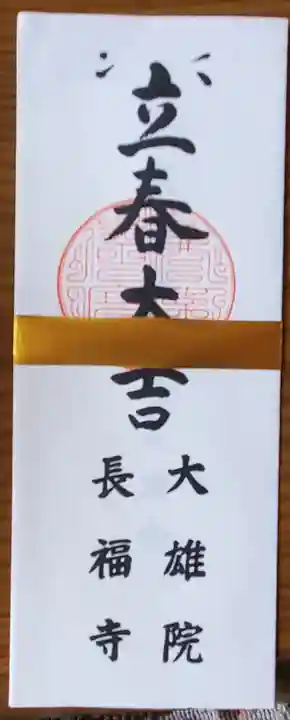

こちらは禅宗系のお寺の山門とか門口でよく見かける立春大吉の御札

文字通り本来は2月4日の立春に祀るそうですが、フライングゲットでうちの玄関にも鎮座

大雄院と併記されてる「長福寺」は、ここが兼務してる足利梁田のめ薬師のお寺と思われ

太田市で受印可能な神社はほぼ行き尽くしてしまったので(寺はまだまだ未開拓だが)、この後は桐生市の方に移動しました。

桐生は隣町ながらあまり土地勘がないのでほとんど未開拓。しかし受印可能寺社がやたら多いという美味しい町♪(どうも宝徳寺の成功が効いてるっぽいw)

まずはこのお寺。

以前行った賀茂神社や東方寺のある八王子丘陵の北麓にあるお寺です。

ここは受印情報は少なかったのですが、なんでこんな所に!?Σ(; ゚Д゚)というような立派な三重の塔があるのでそれを見に行きました。

大きくて立派なお寺です。

境内の寄進碑を見て納得、あぁそういえば桐生はかつてはパチンコ産業のメッカだったもんな・・・(^^;

ちなみに織物産業のメッカでもあり、ホトカミ的トリビアとして日本全国の寺社のお守り袋作ってる岩秀織物という企業があります。

服とか一般の織物はやはり価格的に中華製品に太刀打ちできず衰退してしまったそうですが、神道のお守り袋なんてそもそも向こうに習慣とかノウハウがないからねw

ちなみにaliexpressでググってみたところ結構日本風お守りがありましたが・・・(^^;

まぁ寺社の霊的裏付けのない通販お守りなんて、外人が日本風KAWAIIアイテムとして買うことはあっても日本人は買わんだろうし、寺社側がモラル崩壊して儲け重視で中華から仕入れ始めたりしない限りこの点は安泰でしょうねw

残念ながら御朱印は住職不在で受印できず(>_<)

受印情報が少ないとこからも留守がちなお寺なのかもしれない。

大きくて立派なお寺です

六地蔵横のマニ車を回して般若心経1回分の功徳を積むw

前にお寺が経営してる幼稚園があり、そこの園児が寺で園外授業治中だったため、キッズ達が引き上げるまで案内板を見てやり過ごす(^^;

住職不在により再訪予定。とにかく雄大なお寺です。

大雄院は約650年前、現在の岡の上団地寺の入りに建立され、広沢山大王院と呼ばれていたが、戦火により焼失、天正年間に現在地に移転し大雄院と改められた。

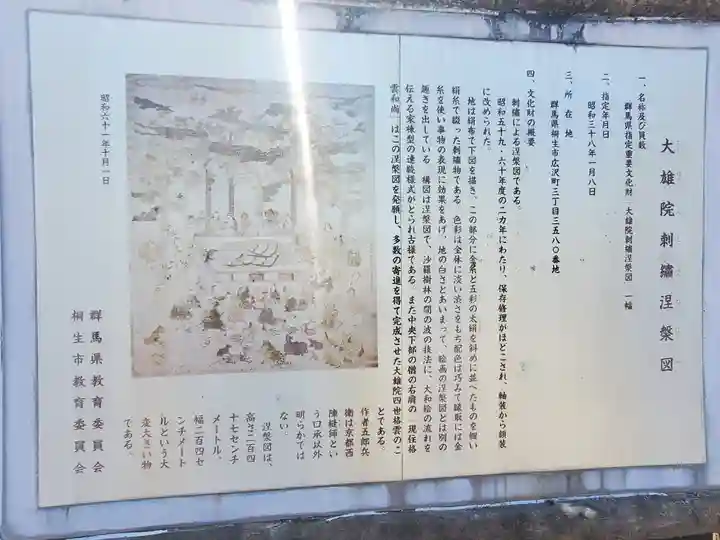

開基藤生紀伊守善久、沼田市舒林寺第7世日栄春朔大和尚を招いて第1世となし、以来400年有為転変きわまりない世にあって、脈々と法灯を守り続けて今日に至っています。特に2世、3世、4世までは全盛時代といわれ、10世の頃までは末寺七ケ寺を有し、禅林の修行道場として重きをなしていました。第4世格雲芳逸大和尚の頃に作られた刺繍涅槃図は、群馬県重要文化財とし伝えられています。6世綱州規範大和尚代、寛保3年建立の山門(二重楼)、四天王、十六阿羅漢を含め平成4年に、桐生市重要文化財に指定されました。

当山は、毎年1月第二日曜日に、幸運祭と称し、本尊に馬頭観音を祀り、厄除、家内安全、交通安全、だるま開眼祈祷等を承っております。境内には、だるま市、露天商など出店致し、年々多くの参拝者で賑わっております。また、各団体より坐禅会を受け、朝粥にて接待しております。他に写経会や詠讃歌会、婦人会等へ門戸を開放しておりますので、いつでもお参りにお越し下さい。

○県重要文化財「刺繍涅槃図」

江戸時代・宝永2年(1705)374×236cm

白い絹布の地に下絵を書き、この部分に金糸と彩色した太絹を並べ、これを細い絹糸で綴るという手法で、釈迦の入滅と、それを悲しむ弟子や衆生(鳥獣虫魚などすべて生きとし生けるもの)を描いています。画面の銘文から、宝永2年(1705)大雄院4世格雲の発願で縫師五郎兵衛によって作られたことがわかります。

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ