ちよほいなりじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

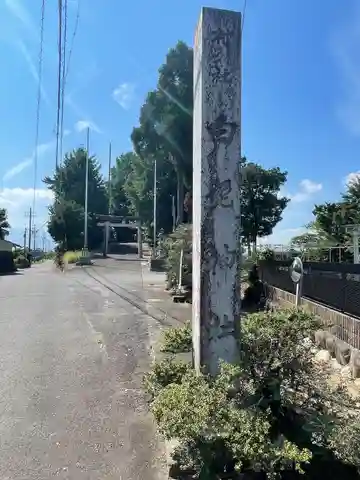

楽しみ方千代保稲荷神社へのアクセス・駐車場

アクセス情報

| 住所 | 岐阜県海津市平田町三郷1980 |

|---|---|

| 行き方 | 名神高速道路「岐阜羽島」または「大垣」インターチェンジから車で約15〜16分。

|

| 駐車場 | あり(有料) |

基本情報

| 近くの駅 | 最寄駅ではなく、直線距離で最も近い駅を目安として表示しています。 Googleマップ等で出発地からのアクセスをご確認ください。 |

|---|---|

| 参拝時間 | 参拝自由 |

| 参拝にかかる時間 | 約15分 |

| 電話番号 | 0584-66-2613 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

| ホームページ | https://www.chiyohoinari.or.jp/ |

駐車場に関する投稿(3件)

maotaro

2024年11月09日(土)923投稿

箱根の山は

2024年11月17日(日)1391投稿

駐車場はどこに停めても1回400円のはずです。毎月月末日はご縁日で大変な賑わいになるので停められそうなところに停めてしまうとよいと思います。

昔は一晩中屋台や飲食店が営業していた記憶がありますが、基本的に深夜12時までになったようです。

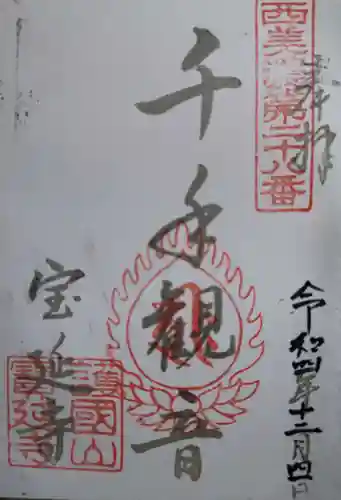

御朱印は一切ありませんが、ここだけは何度行っても楽しいところです。

まずは、お供えの蠟燭とお揚げを50円で買って、お詣りし、そのあとで屋台やお店などを見ながら歩くのが楽しいのです。年末から福寄せなども売られますがリーズナブルな値段設定が多い印象です。

なんといっても名物は土手煮(内臓を串に刺したものを八丁味噌で煮込んだもの)と串カツです。好きに食べた後で串の本数で清算するスタイルです。

近くの神社お寺

周辺エリア

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ