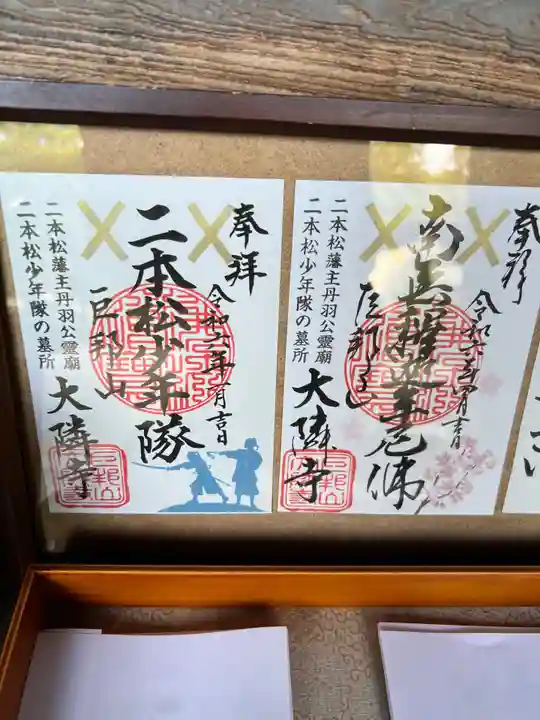

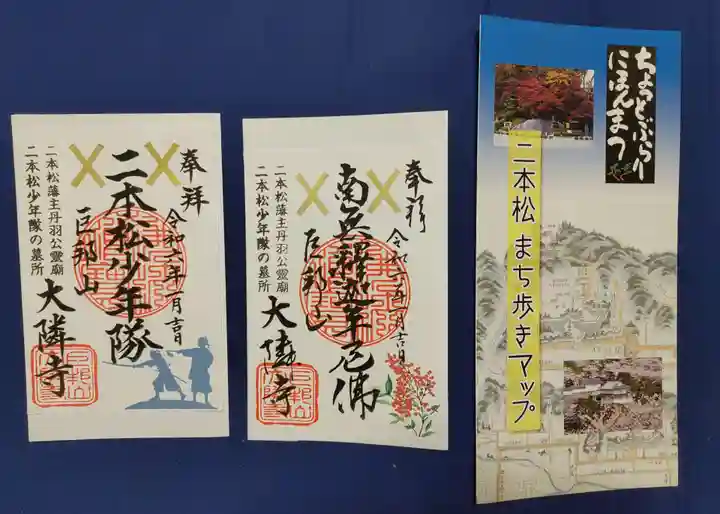

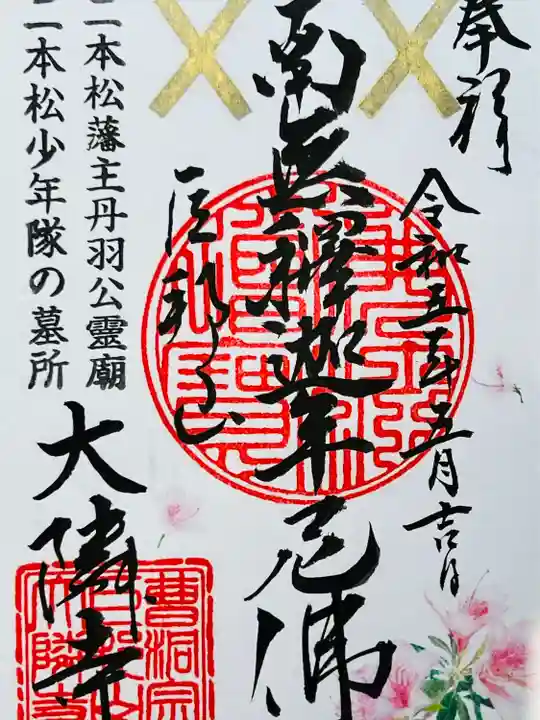

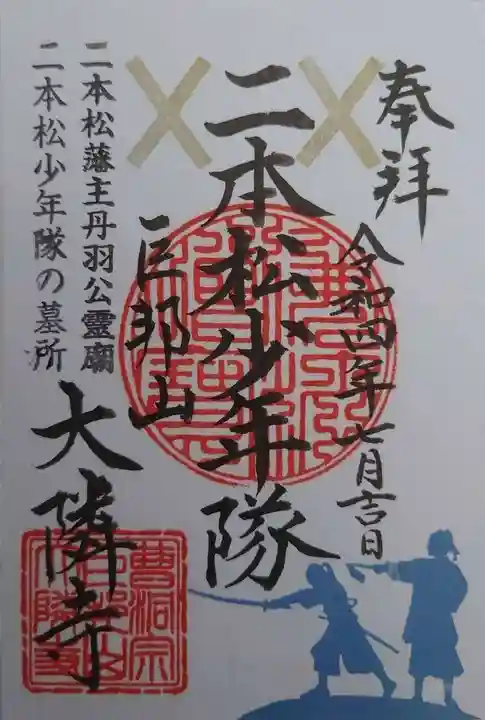

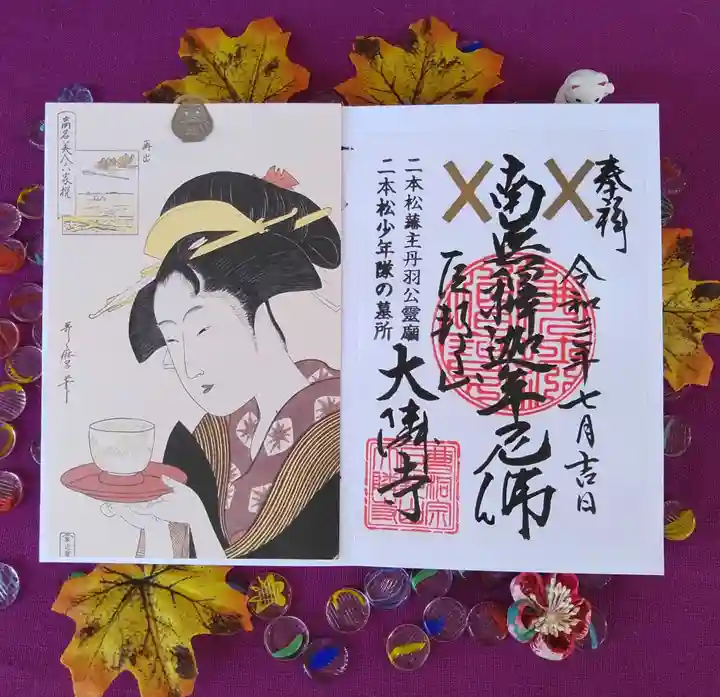

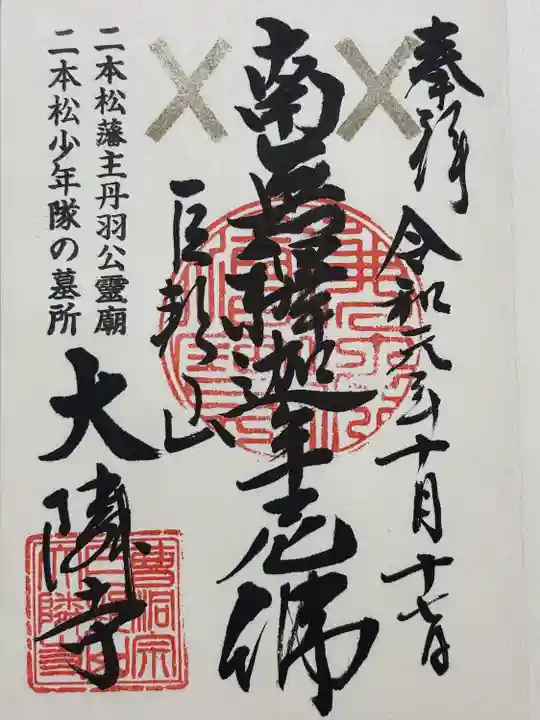

だいりんじ|曹洞宗|巨邦山

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方大隣寺のお参りの記録一覧

絞り込み

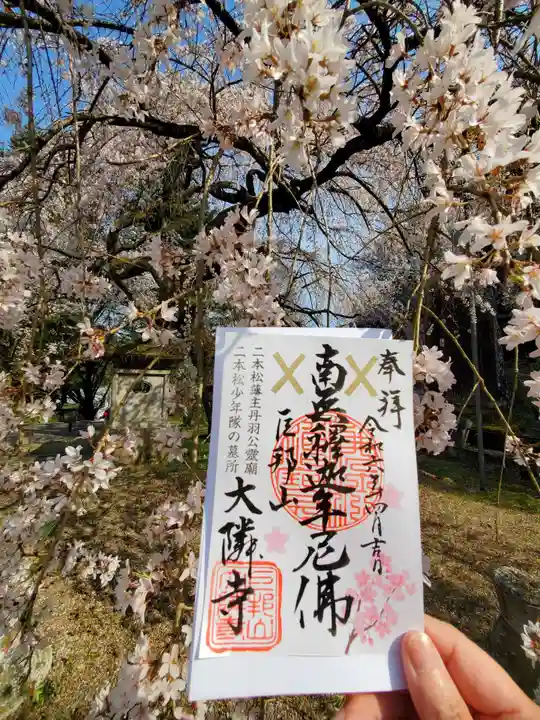

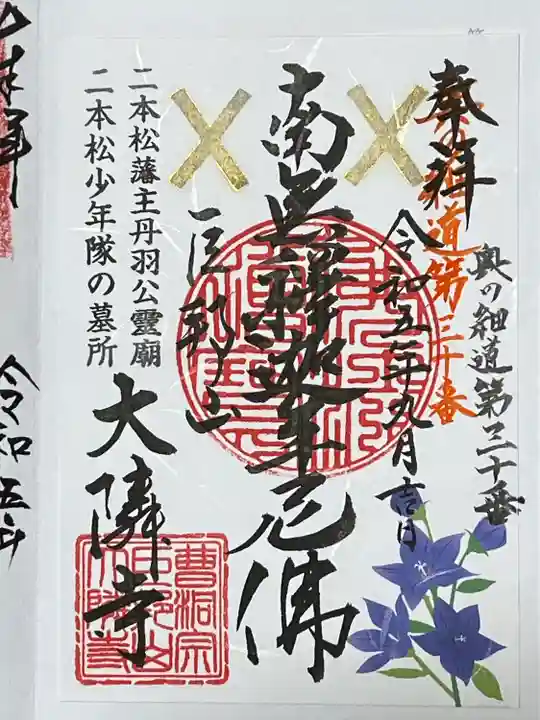

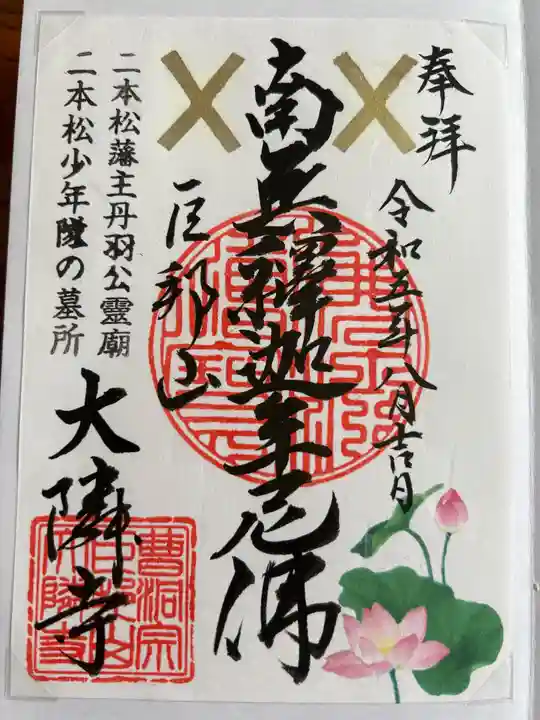

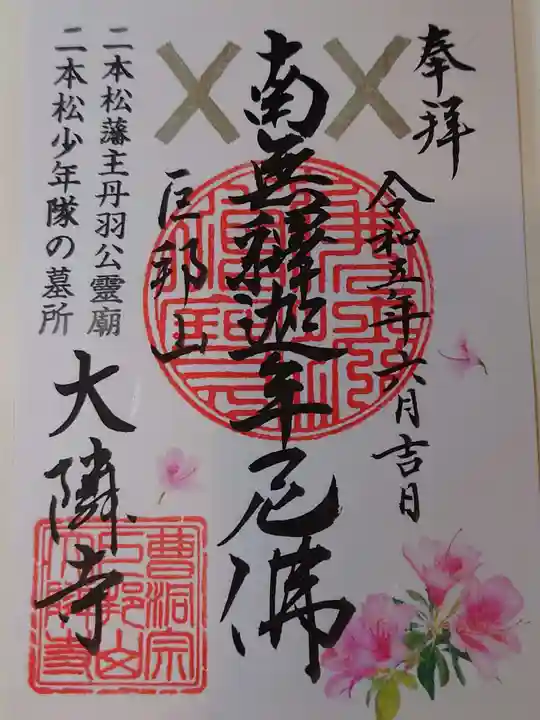

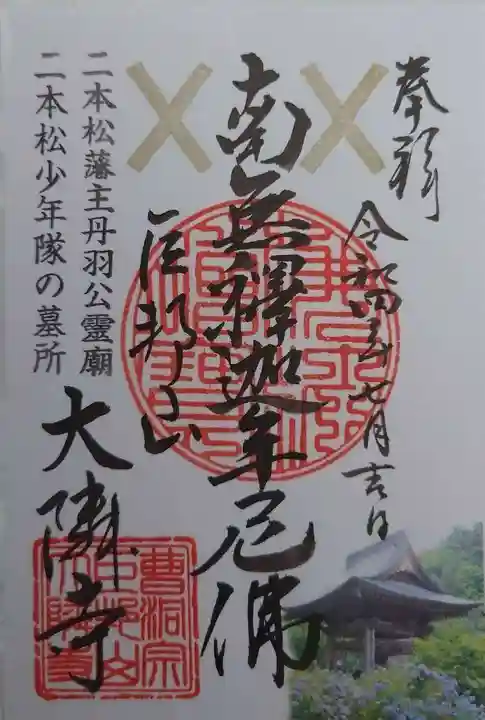

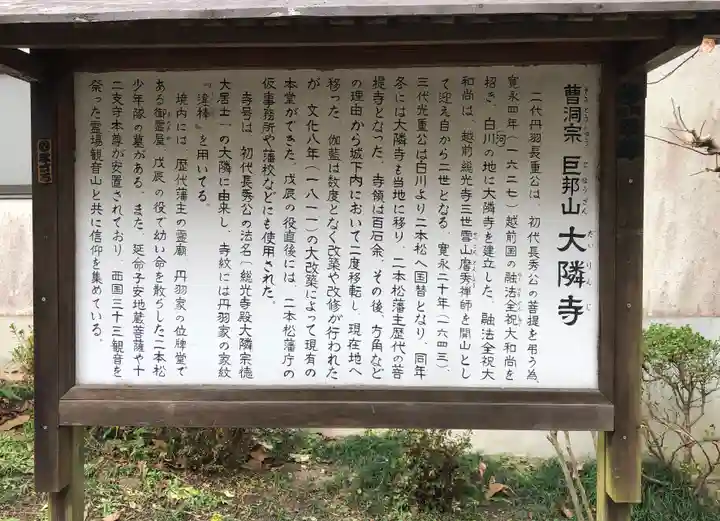

山号は巨邦山、寺号、院号は大隣寺、宗派は曹洞宗、ご本尊は釈迦如来、奥の細道 みちのく路三十三ヶ所霊場、旧第三十番札所を務めていましたが現在はやってないそうで二本松市、光恩寺で代拝してくれます、二本松藩主・丹羽家の代々の菩提寺で、戊辰戦争直後は藩主の謹慎所や藩庁後の仮事務所、藩校として使われていました。境内には大きなしだれ桜があり、大隣寺の創建は江戸時代初期の寛永4年(1627)、丹羽長重が父親である丹羽長秀の菩提を弔う為、越前にある総光寺の僧融法全祝大和尚を招いて開いたのが始まりとされます(開山は総光寺三世雪山どん秀禅師を勧請)

越前の総光寺は天正11年(1583)に丹羽長秀が創建した寺院で、天正13年(1585)に長秀が死去すると境内に葬られ菩提寺となり、現在でも跡地(福井県福井市 つくも二丁目)には長秀の墓碑が建立されています。当時、丹羽長重は白河藩主だった事から藩庁が置かれた小峰城(福島県白河市)の城下町に大隣寺は創建されましたが、跡を継いだ丹羽光重は寛永20年(1643)に二本松藩に移封になった事で大隣寺も随行し藩庁が置かれた二本松城の城下町に境内を構えました。白河での大隣寺の跡地には丹羽長重(戒名:大隣寺殿前参議三品傑俊浄英大居士)の霊廟が残されており白河市指定文化財に指定されています。大隣寺の寺号は、丹羽長秀の戒名「総光寺殿大隣宗徳大居士」に起因し、以後、丹羽氏の歴代の菩提寺として庇護され寺領として100石余安堵されました。二本松城の城下に移った後も油井道光寺跡、向原、と何度も移され現在地である成田村滝沢には寛文7年(1667)になってからのことです。文化8年(1811)に 伽藍が大改修されたのが現在の本堂(木造平屋建て、入母屋、桟瓦葺、平入、桁行10間、外壁は真壁造り白漆喰仕上げ)でその他にも山門をはじめ鐘楼、僧堂、庫裏、回廊など多くの建物がありましたが、明治4年(1871)の廃藩置県により二本松藩が廃藩になると庇護者がなくなった事で経済的困窮し多くを売却しています。戊辰戦争の際、二本松藩は奥羽越列藩同盟に加盟した事で新政府軍と激しい戦いの末降伏、大隣寺は藩主の謹慎所となり、明治維新後は二本松藩庁の仮事務所や藩校となるなど二本松市の歴史的も重要な意味をもっています。境内には歴代藩主の霊廟(土造平屋建、切妻、桟瓦葺、外壁は白漆喰仕上げ、腰壁は海鼠壁、唐破風向拝付)や墓碑、二本松少年隊の墓碑が建ち並び貴重な史跡となっています

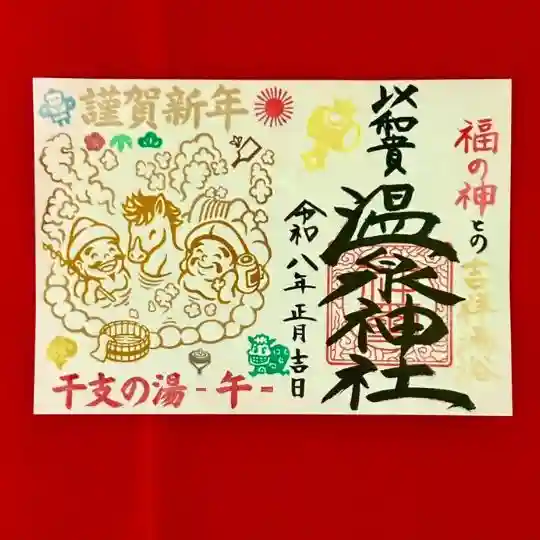

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ