すいてんぐう

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方水天宮の御由緒・歴史

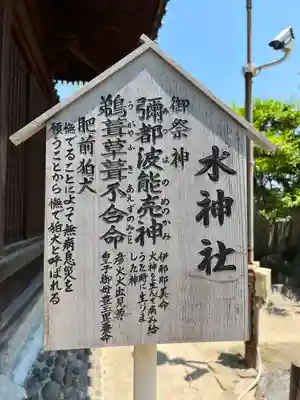

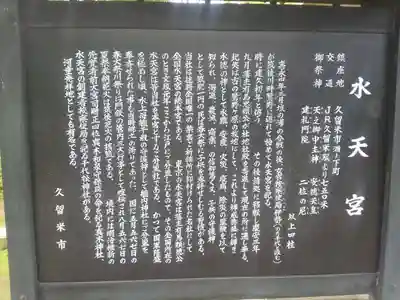

| ご祭神 | 天御中主神(あめのみなかぬしのかみ) 安徳天皇(あんとくてんのう) 高倉平中宮(たかくらたいらのちゅうぐう) 二位尼(にいのあま) | |

|---|---|---|

| 創建時代 | 建久元年(1190年) | |

| 創始者 | 按察使局伊勢 | |

| ご由緒 | 安徳天皇の母である高倉平中宮に使えていた女官、按察使局(あぜちのつぼね)伊勢は寿永4年(1185)、3月24日壇ノ浦の戦いの後、千歳川(現筑後川)の辺り鷺野ヶ原(さぎのがはら)に遁れて来て、建久初年(1190)初めて水天宮を祀った。伊勢は後に剃髪して名を千代と改める。周辺の民に請われ加持祈祷などを行っていたところ、霊験あらたかであったため、尊崇するものが日増しに多くなり、尼御前と称えられ、当初、水天宮は尼御前神社と呼ばれていた。 千代女は、中納言 平知盛(とももり)卿の孫、平右忠(すけただ)を養い後嗣とし、現在に至るまで子孫が代々宮司職をつとめている。第22代宮司である眞木和泉守は幕末の激しい動乱期に勤王派の旗頭として、王政復古に一生を捧げた明治維新の先覚者である。 その後、千代女逝去の後、里人その墓を営み松を植えて千代松明神とあがめ奉った。同女は大和国石上布留神社(現石上神宮)の神官の娘にして、墳墓は久留米市内アサヒシューズ株式会社の正門前に在り、奥津城祭(墓前祭)は毎年春に奉仕されている。 古来より水の神として農業・漁業・船舶業者のみならず、子供の守護神、安産、子授の神としても人々の信仰が篤く、畏くも明治天皇御降誕の砌、孝明天皇は当宮へ御祈誓遊ばされ御報賽として御安産の後、鳥の子餅を御内々に御献供遊ばされた。このように御霊験あらたかにより、明治元年10月3日、禁裏御祈祷所(勅願所)に仰せ付けられた名社である。[水天宮HPより抜粋] |

歴史の写真一覧

歴史

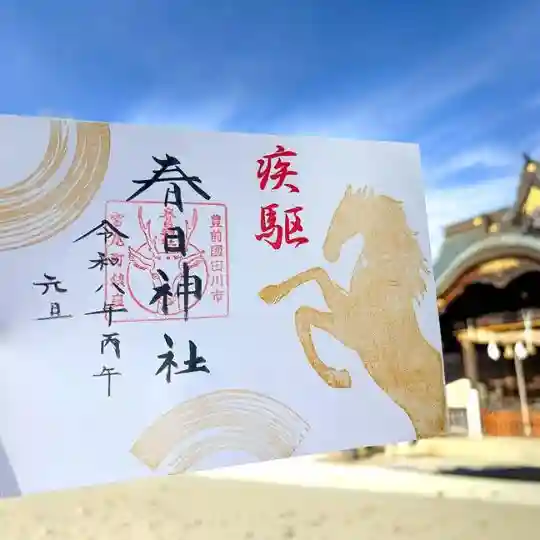

初めてのご朱印を戴いた神社⛩

ご朱印帳の刺繍が正に子どもの夢に纏わる絵柄で気に入ってます。

歴史

久留米にドライブへ行った際に立ち寄りました。

眞木神社の御朱印もいただきました

歴史

全国水天宮総本宮。安徳天皇、建礼門院、二位の尼をお祀りしている神社さんです。

神戸の須磨寺さ…

歴史

全国水天宮総本宮。安徳天皇、建礼門院、二位の尼をお祀りしている神社さんです。

神戸の須磨寺さ…

歴史

全国水天宮総本宮。安徳天皇、建礼門院、二位の尼をお祀りしている神社さんです。

神戸の須磨寺さ…

歴史

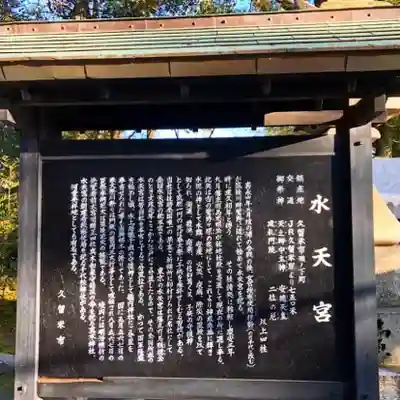

水天宮

歴史

筑後川沿いの水天宮⛩へ…。

とても清々しくきれい空気感で

気持ち良く参拝させていただきました。

歴史

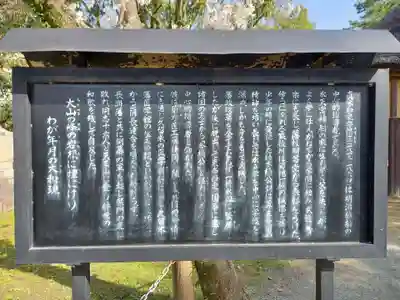

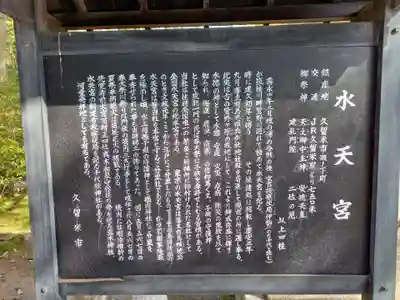

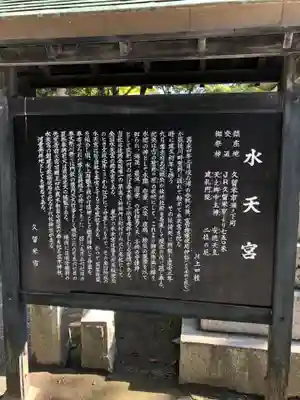

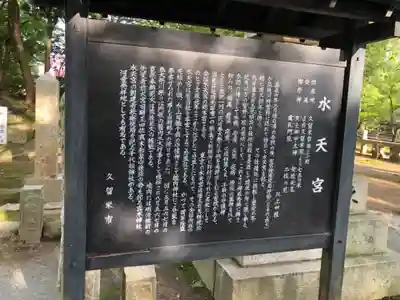

《由緒書き》

歴史

某作品の同人オンリーイベントで久留米に行った時に寄りました。

境内の隅々までとても手入れの行き届…

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ