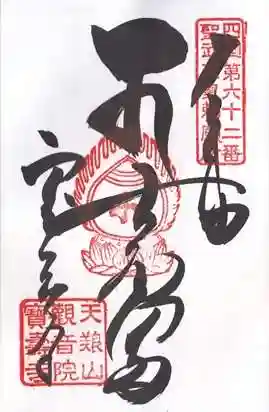

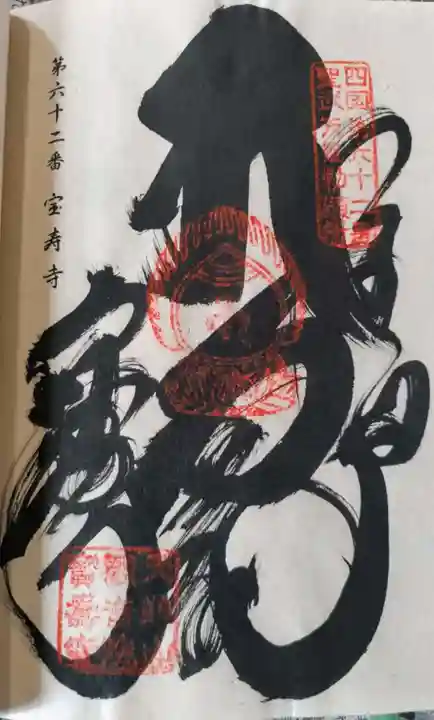

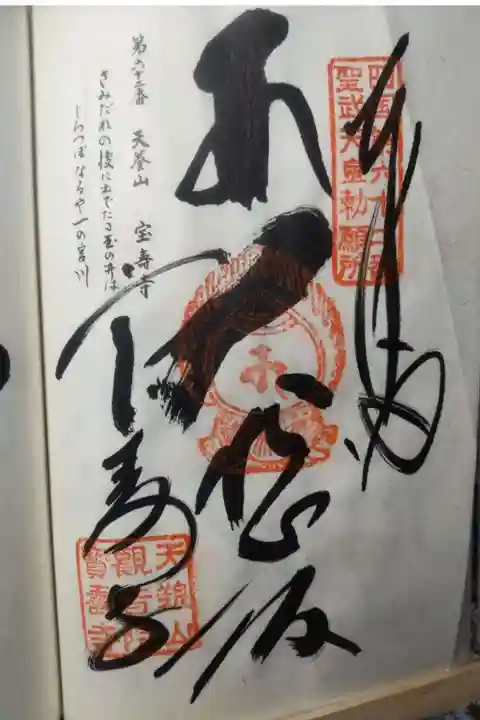

ほうじゅじ|真言宗単立|天養山(てんようざん)

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方宝寿寺のお参りの記録一覧

絞り込み

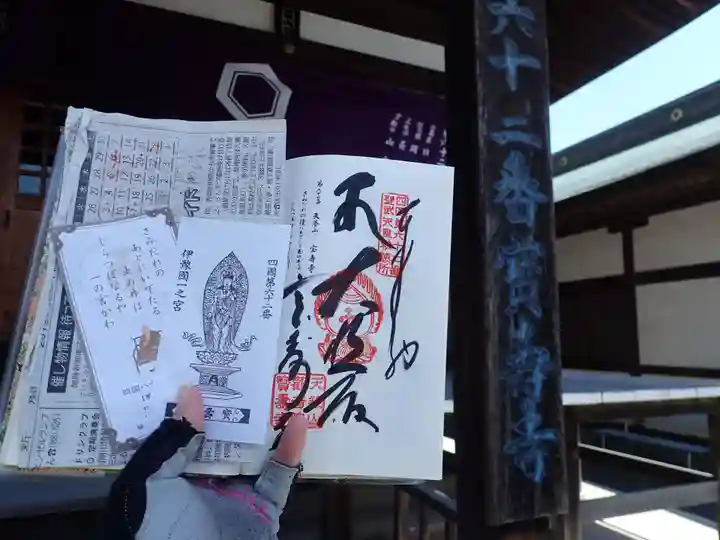

3回目の1泊2日四国八十八か所巡り 1日目の3寺院目です。

三角寺から松山道を使って1時間ほどかかりました。

町中のお寺です。お寺の目の前に駐車場がありましたので歩いてすぐ境内でした。

山門はなく 道からすぐ境内です。

境内には 建物としては大師堂と本堂と納経所がありました。

大師堂は内陣が見れましたが 本堂は無理でした。

風鈴の奉納とこいのぼりの奉納がありました。

季節外れですが こいのぼりもいいものですね。

境内の外れには 鐘楼があったと思われる場所がありました。

玉のかわらけ?があり 厄捨て場に投げつけて割ることで 厄払いができました。

山号は天養山 院号は観音院 宗旨宗派は高野山真言宗→ 単立→ 真言宗善通寺派 寺格は一之宮神社(小松町新屋敷)の別当寺 ご本尊は十一面観世音菩薩 創建年は(伝)天平年間(729年 – 748年) 開基は(伝)道慈律師、聖武天皇(勅願)です。

ご真言とご詠歌は

本尊真言:おん まか きゃろにきゃ そわか

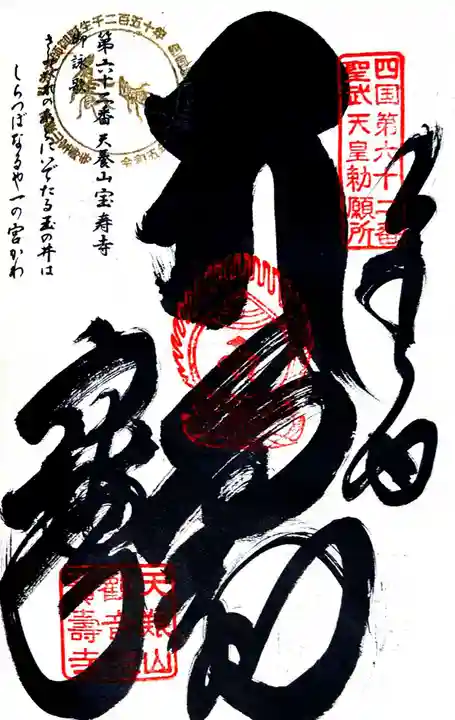

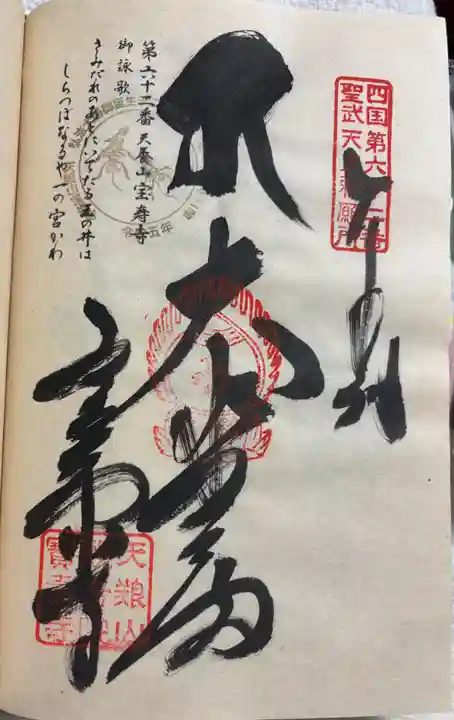

ご詠歌:さみだれのあとに出たる玉の井は 白坪なるや一宮かわ

でした

由緒については

聖武天皇の勅願によって天平年間(729年 – 748年)大国主大神の信託により大国主大神ら三神を白坪の里(現在地より約1km北)に奉斎したという。

その際 道慈によって その法楽所として傍らに建立され金剛宝寺と名付けられた。

大同年間(806年 – 810年)空海が逗留し光明皇后を模写した十一面観世音菩薩像を刻んで本尊とし 寺名を宝寿寺に改めた。

またこの頃国司だった越智氏の夫人が難産で空海に祈念を頼み 空海は境内の玉ノ井(現存しない)の水を加持し越智夫人に与えたところ 夫人は玉のような男子を無事出産したことから 喜びの余り2首の歌を詠じて献納した。

とありました。

【天養山(てんようざん)観音院(かんおんいん)宝寿寺(ほうじゅじ)】

本尊:十一面観世音菩薩

宗派:高野山真言宗

開基:聖武天皇

宝寿寺は、第45代 聖武天皇(在位724-749)が諸国に建立した一の宮のひとつとして、伊予の一の宮神社がこの地に建てられ、この時、別当寺「金剛宝寺」として開かれたのがはじまりとされる。その後大同年間(806-810)、弘法大師(774-835)がここを訪れ、聖武天皇の妃・光明皇后の姿をかたどった十一面観世音菩薩像を彫って本尊とし、寺の名を宝寿寺と改めて四国霊場に定めたという。

【62_T.Hamada's view】

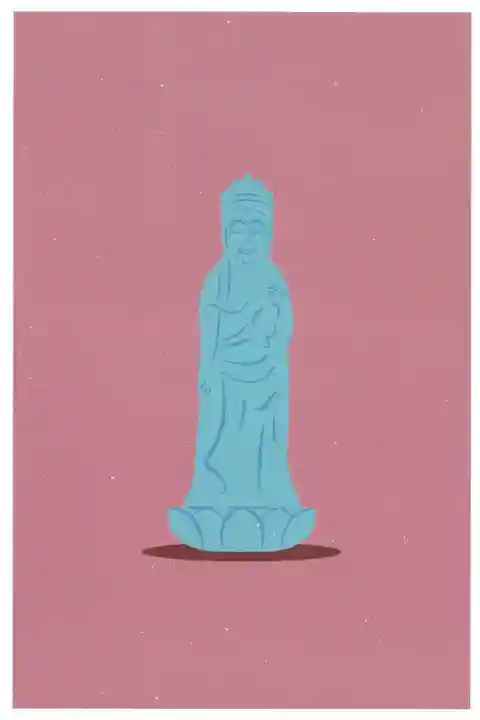

【62_安産観音像】

国司の越智氏夫人が難産に苦しんでいたところ、霊水で加持をすると無事出産できたという謂れが伝わる。境内には表情がユニークでやさしい「安産観音像」が立つ。(四国霊場開創1200年記念絵はがき)

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ