御朱印・神社お寺の検索サイト

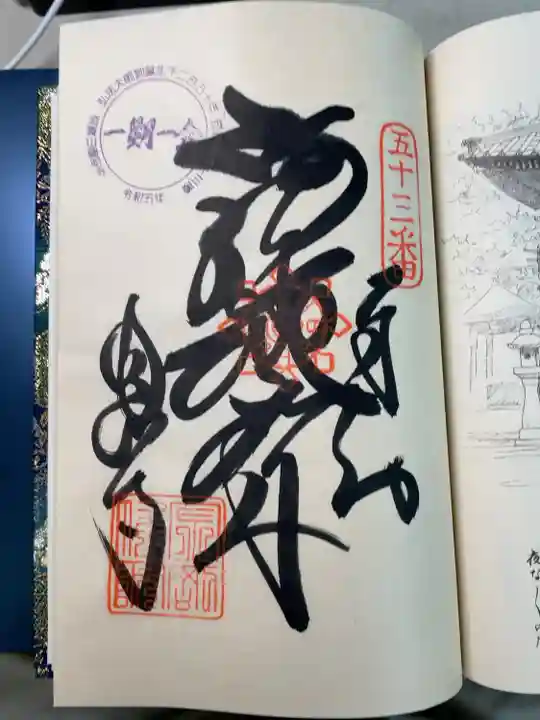

楽しみ方圓明寺(円明寺)のお参りの記録(1回目)

投稿日:2024年08月17日(土) 19時00分46秒

参拝:2024年7月吉日

1泊2日四国八十八か所巡り。2日目の6寺院目です。

山から下りてきたら暑い暑い。町中の寺院です。

太山寺で知り合った方が 九州からバイクで巡られていて こちらでもご一緒だったのですが 「バイク暑いですよ」 はいお見掛けしていたら分かります。

エアコンないし 下から熱が上がってくるし。巡礼というより業ですね。

その方は般若心経を唱えられるので ここでお別れ。

本堂も大師堂も歴史を感じる古い建物で 内陣を見ても大満足。特に本堂の増長天と多聞天には見入ってしまいました。

古いだけでも素晴らしいのに 見事な彫りです。

境内に楼門(中門)があったのが少し驚きでした。他にもあったかな?なかったような。

本日3本目のドリンク補給して後にしました。

山号は須賀山 院号は正智院 宗旨宗派は真言宗智山派 ご本尊は阿弥陀如来 創建年は(伝)天平勝宝元年(749年) 開基は(伝)行基です。

ご真言とご詠歌は

本尊真言:おん あみりた ていぜい からうん

ご詠歌:来迎の弥陀の光の圓明寺 照りそふ影は夜な夜なの月

でした。

由緒については

寺伝によれば 天平勝宝元年(749年)聖武天皇の勅願を受けて行基が本尊阿弥陀如来 脇侍に観世音菩薩 勢至菩薩を刻んで開基した。

当初は現在地より北西約2.5 kmの和気浜の西山という海岸にあり 「海岸山圓明密寺」と称する七堂伽藍を備えた大寺であったという。

後に空海(弘法大師)がこの地を巡錫し荒廃した伽藍を整備したという。

鎌倉時代以降に幾度か兵火によって荒廃 元和年間(1615年 – 1624年)に現在地に移転。

寛永10年(1633年) 須賀専斎重久がその私財をもって再興したものという。

その功労により寛永13年(1636年)仁和寺の覚深法親王より須賀山の山号を賜り 仁和寺の直末とされる。

とありました。

山から下りてきたら暑い暑い。町中の寺院です。

太山寺で知り合った方が 九州からバイクで巡られていて こちらでもご一緒だったのですが 「バイク暑いですよ」 はいお見掛けしていたら分かります。

エアコンないし 下から熱が上がってくるし。巡礼というより業ですね。

その方は般若心経を唱えられるので ここでお別れ。

本堂も大師堂も歴史を感じる古い建物で 内陣を見ても大満足。特に本堂の増長天と多聞天には見入ってしまいました。

古いだけでも素晴らしいのに 見事な彫りです。

境内に楼門(中門)があったのが少し驚きでした。他にもあったかな?なかったような。

本日3本目のドリンク補給して後にしました。

山号は須賀山 院号は正智院 宗旨宗派は真言宗智山派 ご本尊は阿弥陀如来 創建年は(伝)天平勝宝元年(749年) 開基は(伝)行基です。

ご真言とご詠歌は

本尊真言:おん あみりた ていぜい からうん

ご詠歌:来迎の弥陀の光の圓明寺 照りそふ影は夜な夜なの月

でした。

由緒については

寺伝によれば 天平勝宝元年(749年)聖武天皇の勅願を受けて行基が本尊阿弥陀如来 脇侍に観世音菩薩 勢至菩薩を刻んで開基した。

当初は現在地より北西約2.5 kmの和気浜の西山という海岸にあり 「海岸山圓明密寺」と称する七堂伽藍を備えた大寺であったという。

後に空海(弘法大師)がこの地を巡錫し荒廃した伽藍を整備したという。

鎌倉時代以降に幾度か兵火によって荒廃 元和年間(1615年 – 1624年)に現在地に移転。

寛永10年(1633年) 須賀専斎重久がその私財をもって再興したものという。

その功労により寛永13年(1636年)仁和寺の覚深法親王より須賀山の山号を賜り 仁和寺の直末とされる。

とありました。

すてき

投稿者のプロフィール

くるくるきよせん3154投稿

「すてき」 をくださるみなさま、ありがとうございます。 拙い投稿ですのに、本当に感謝しかありません。 2022年の正月に、ふと思い立って古都の寺社巡りを始めました。 由緒書きを読んだり、お話を伺...もっと読む

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば住職さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

住職さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。