かさまいなりじんじゃ とうきょうべっしゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方笠間稲荷神社 東京別社のお参りの記録(1回目)

投稿日:2024年10月06日(日) 10時42分26秒

参拝:2024年10月吉日

東京都中央区日本橋浜町に位置する笠間稲荷神社東京別社

●歴史の始まり

この神社の起源は、延宝9年(1681年)にさかのぼります。牧野成貞が5代将軍・徳川綱吉から下屋敷として拝領した土地には、当初から広大な屋敷と庭園が整備されており、稲荷、山王、八幡の神々が祀られていました。将軍は数回にわたって成貞邸を訪れており、その行列は実に450名余りにも及んだと言われています。

●地域との関わり

その後、邸地は替地が行われ、文化7年(1810年)には面積が7900坪(約26000平米)に減少し、同年には一部が細川越中守に譲渡されました。延享4年(1747年)に牧野貞通が笠間に入封すると、御本社である胡桃下稲荷神社を祈願所とし、安政6年(1859年)にはその御分霊を江戸城下屋敷内に合祀しました。このように、地元の人々に対して門戸を開き、初午の日には参拝を許したとされます。

●災害を乗り越えて

明治時代以降、神社は変遷を経ていきます。大正12年(1923年)の関東大震災では社殿が焼失しましたが、すぐに再建されました。しかし、昭和20年(1945年)の東京大空襲でも再度焼失してしまいました。その後、同年12月には本社の援助を受けて仮社務所が建設され、昭和28年(1953年)には拝殿の再建がなされました。

●現在の神社

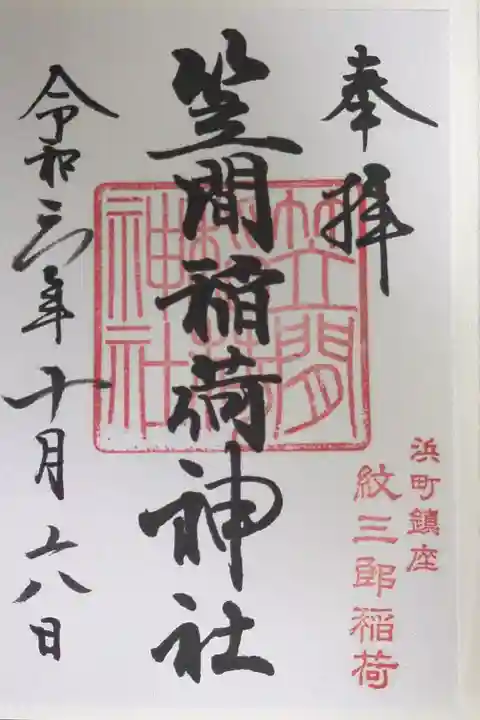

現在の笠間稲荷神社東京別社は、旧笠間藩主牧野氏の邸内社として、地域の人々に親しまれています。また、紋三郎稲荷とも称され、京浜地区の笠間稲荷神社に訪れる参拝者にとっても便利な拠点となっています。

●御祈願と末社

社殿の左側には寿老神社があり、長寿や幸運を願う方々に親しまれています。また、晴雲神社には牧野家の忠臣である藤江監物が祀られています。

●歴史の始まり

この神社の起源は、延宝9年(1681年)にさかのぼります。牧野成貞が5代将軍・徳川綱吉から下屋敷として拝領した土地には、当初から広大な屋敷と庭園が整備されており、稲荷、山王、八幡の神々が祀られていました。将軍は数回にわたって成貞邸を訪れており、その行列は実に450名余りにも及んだと言われています。

●地域との関わり

その後、邸地は替地が行われ、文化7年(1810年)には面積が7900坪(約26000平米)に減少し、同年には一部が細川越中守に譲渡されました。延享4年(1747年)に牧野貞通が笠間に入封すると、御本社である胡桃下稲荷神社を祈願所とし、安政6年(1859年)にはその御分霊を江戸城下屋敷内に合祀しました。このように、地元の人々に対して門戸を開き、初午の日には参拝を許したとされます。

●災害を乗り越えて

明治時代以降、神社は変遷を経ていきます。大正12年(1923年)の関東大震災では社殿が焼失しましたが、すぐに再建されました。しかし、昭和20年(1945年)の東京大空襲でも再度焼失してしまいました。その後、同年12月には本社の援助を受けて仮社務所が建設され、昭和28年(1953年)には拝殿の再建がなされました。

●現在の神社

現在の笠間稲荷神社東京別社は、旧笠間藩主牧野氏の邸内社として、地域の人々に親しまれています。また、紋三郎稲荷とも称され、京浜地区の笠間稲荷神社に訪れる参拝者にとっても便利な拠点となっています。

●御祈願と末社

社殿の左側には寿老神社があり、長寿や幸運を願う方々に親しまれています。また、晴雲神社には牧野家の忠臣である藤江監物が祀られています。

すてき

投稿者のプロフィール

ひでどらごん1141投稿

鳥好きです。2011年~から拝受した御朱印をすべてホトカミにUPしています。 【初めての御朱印】 神田明神(東京都)平成23(2011)年 鳳凰の御朱印帳に惹かれて、御朱印の拝受を始めました。...もっと読む

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば神主さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

神主さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。