ふきあげいなりじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方吹上稲荷神社のお参りの記録(1回目)

投稿日:2022年01月20日(木) 18時18分26秒

参拝:2022年1月吉日

【東京都神社庁神社巡り 文京区1社目(14社中)(再訪)】

吹上稲荷神社(ふきあげ・いなり~)は、東京都文京区大塚にある神社。祭神は保食之大神(うけもちのおおかみ)。

江戸時代初期の1622年、2代将軍・徳川秀忠が日光山より御神体を奉持し、江戸城吹上御殿内に勧請祭祀。「東稲荷宮」と称し、海河山野産食物の神として幕府が崇敬し、武家諸侯の信仰を集めた。のちに松平大学頭が徳川家より拝領。1751年に武蔵国北豊島郡大塚村の総鎮守として松平家より拝受して現小石川四丁目に奉斎し、かつて吹上御殿に鎮座していたことを以って「吹上稲荷神社」と改称した。爾後、遷座を繰り返し、護国寺月光殿、大塚上町、大塚仲町を経て、現在地の大塚坂下町に遷座した。

当社は、東京メトロ有楽町線・護国寺駅の北東400mほどの住宅街の外れにある。鳥居は大きめの通り(坂下通り)に面しているが、そこから住宅街を50mほど抜けて境内に至る。境内はこぢんまりしていて、草木も少なくシンプル。拝殿の背後は林だが立入ができず、本殿も見えない造りになっている。

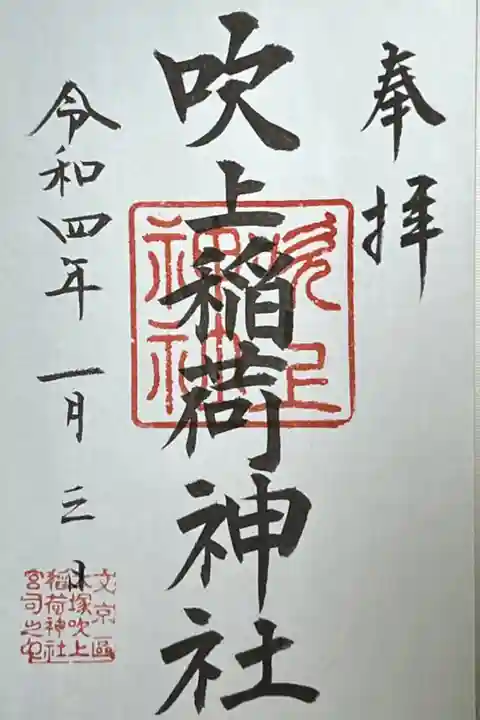

今回は、地元の神社を徹底的に参拝するキャンペーンとして、東京都神社庁に登録している神社を廻っており、文京区に14社ある神社の1社目(実はコンプリートしているが、御朱印未入手で再訪)。さそがに1月3日なので、普段は開いていないことが多い社務所が開いていて、御朱印を拝受することができた。他にも参拝者がぱらぱら訪れていた。

吹上稲荷神社(ふきあげ・いなり~)は、東京都文京区大塚にある神社。祭神は保食之大神(うけもちのおおかみ)。

江戸時代初期の1622年、2代将軍・徳川秀忠が日光山より御神体を奉持し、江戸城吹上御殿内に勧請祭祀。「東稲荷宮」と称し、海河山野産食物の神として幕府が崇敬し、武家諸侯の信仰を集めた。のちに松平大学頭が徳川家より拝領。1751年に武蔵国北豊島郡大塚村の総鎮守として松平家より拝受して現小石川四丁目に奉斎し、かつて吹上御殿に鎮座していたことを以って「吹上稲荷神社」と改称した。爾後、遷座を繰り返し、護国寺月光殿、大塚上町、大塚仲町を経て、現在地の大塚坂下町に遷座した。

当社は、東京メトロ有楽町線・護国寺駅の北東400mほどの住宅街の外れにある。鳥居は大きめの通り(坂下通り)に面しているが、そこから住宅街を50mほど抜けて境内に至る。境内はこぢんまりしていて、草木も少なくシンプル。拝殿の背後は林だが立入ができず、本殿も見えない造りになっている。

今回は、地元の神社を徹底的に参拝するキャンペーンとして、東京都神社庁に登録している神社を廻っており、文京区に14社ある神社の1社目(実はコンプリートしているが、御朱印未入手で再訪)。さそがに1月3日なので、普段は開いていないことが多い社務所が開いていて、御朱印を拝受することができた。他にも参拝者がぱらぱら訪れていた。

サンシャイン60の裏通り(坂下通り)に面している<一の鳥居>と<社号標>。この背後には50mほど住宅街が続く。

住宅街の最奥に現れる<二の鳥居>。この後ろにこぢんまりした境内がある。

いい感じに年季が入った鳥居と、<吹上稲荷神社>と書かれた扁額。

鳥居の右手には<石碑>と<説明板>がある。石碑には<陸軍大将侯爵山縣有朋篆額>とある。

鳥居をくぐって左側にある<狛狐>。細く吊り上がった眼。なお当社には狛犬はいない。

鳥居をくぐって右側にある<狛狐>。こちらは眼がないタイプ。左右不揃いが面白い。

左側の狛狐の後ろにある<手水舎>。

南東方向を向いた<社殿>。手前に正月飾りの松と笹が立っている。

社殿を斜めから。どの角度からも本殿は見えないみたい。

拝殿の右隣にある<社務所>。御朱印はこちら。

最後に<拝殿>全景。正月三が日だけあって、ぱらぱらと参拝者が訪れていた。(^▽^)/

すてき

投稿者のプロフィール

惣一郎1269投稿

2020年1月から寺社仏閣巡りを始めた初心者です。東京在住です。 クルマとバイク、旅行が趣味なので、近くから遠くまで、精力的にお参りしています~♪ ■2023年も引き続き、日本各地(目標:寺社...もっと読む

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば神主さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

神主さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。