だいえんじ

御朱印・神社お寺の検索サイト

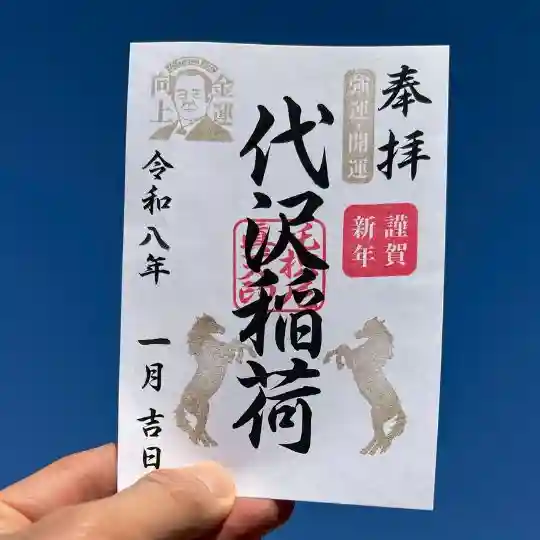

楽しみ方大円寺のお参りの記録(1回目)

投稿日:2025年01月18日(土) 13時54分21秒

参拝:2025年1月吉日

大円寺は、東京都文京区向丘にある曹洞宗の寺院で、山号は「金龍山」と称されます。この寺は「ほうろく地蔵」の寺として広く知られ、歴史的にも文化的にも深い意義を持っています。本堂には高村光雲ゆかりの七観音がまつられ、墓域には著名な歴史的人物の墓も多く見られます。

●創建と移転の歴史

大円寺は、慶長2年(1597年)に神田柳原で石河土佐守勝政を開基、上州茂林寺十二世の久山正雄大和尚を開山として創建されました。その後、慶安2年(1649年)に現在の文京区向丘に移転し、地域とともにその歴史を刻んできました。

●ほうろく地蔵と八百屋お七

大円寺の山門正面には「ほうろく地蔵」が安置されています。この地蔵は、江戸時代の八百屋お七の悲劇にちなむものです。お七が起こした天和の大火を供養するため、熱したほうろくを頭に載せた地蔵が建立されました。首から上の病気に霊験あらたかで、現在でも多くの参拝者が訪れます。

●高島秋帆の墓

大円寺には、幕末の砲術家である高島秋帆の墓があります。秋帆は、西洋式砲術を日本に導入し、天保12年(1841年)には徳丸ケ原(現在の板橋区高島平)で西洋式砲術訓練を行いました。彼の功績は、近代日本の軍事技術の発展に大きく寄与しました。

●斎藤緑雨の墓

また、大円寺には明治時代の文芸評論家・小説家である斎藤緑雨の墓もあります。緑雨は、樋口一葉を絶賛し、彼女を文学界で高く評価した人物として知られています。墓碑銘は幸田露伴によって記されたもので、文学史的にも重要な意義を持っています。

●七観音と文化財

大円寺の本堂にはかつて高村光雲が造立した七観音が祀られていましたが、戦災で焼失しました。その後、門下生たちによって復元され、現在でも参拝者を迎えています。寺内には織田秀雄の供養塔や、石河、北畠などの歴史的な墓も残され、文化財としての価値が高い場所です。

●観音霊場としての役割

大円寺は、昭和新撰江戸三十三観音霊場23番、東京三十三観音霊場26番の札所としても知られ、多くの巡礼者が訪れる場でもあります。

●創建と移転の歴史

大円寺は、慶長2年(1597年)に神田柳原で石河土佐守勝政を開基、上州茂林寺十二世の久山正雄大和尚を開山として創建されました。その後、慶安2年(1649年)に現在の文京区向丘に移転し、地域とともにその歴史を刻んできました。

●ほうろく地蔵と八百屋お七

大円寺の山門正面には「ほうろく地蔵」が安置されています。この地蔵は、江戸時代の八百屋お七の悲劇にちなむものです。お七が起こした天和の大火を供養するため、熱したほうろくを頭に載せた地蔵が建立されました。首から上の病気に霊験あらたかで、現在でも多くの参拝者が訪れます。

●高島秋帆の墓

大円寺には、幕末の砲術家である高島秋帆の墓があります。秋帆は、西洋式砲術を日本に導入し、天保12年(1841年)には徳丸ケ原(現在の板橋区高島平)で西洋式砲術訓練を行いました。彼の功績は、近代日本の軍事技術の発展に大きく寄与しました。

●斎藤緑雨の墓

また、大円寺には明治時代の文芸評論家・小説家である斎藤緑雨の墓もあります。緑雨は、樋口一葉を絶賛し、彼女を文学界で高く評価した人物として知られています。墓碑銘は幸田露伴によって記されたもので、文学史的にも重要な意義を持っています。

●七観音と文化財

大円寺の本堂にはかつて高村光雲が造立した七観音が祀られていましたが、戦災で焼失しました。その後、門下生たちによって復元され、現在でも参拝者を迎えています。寺内には織田秀雄の供養塔や、石河、北畠などの歴史的な墓も残され、文化財としての価値が高い場所です。

●観音霊場としての役割

大円寺は、昭和新撰江戸三十三観音霊場23番、東京三十三観音霊場26番の札所としても知られ、多くの巡礼者が訪れる場でもあります。

すてき

投稿者のプロフィール

ひでどらごん1141投稿

鳥好きです。2011年~から拝受した御朱印をすべてホトカミにUPしています。 【初めての御朱印】 神田明神(東京都)平成23(2011)年 鳳凰の御朱印帳に惹かれて、御朱印の拝受を始めました。...もっと読む

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば住職さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

住職さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。