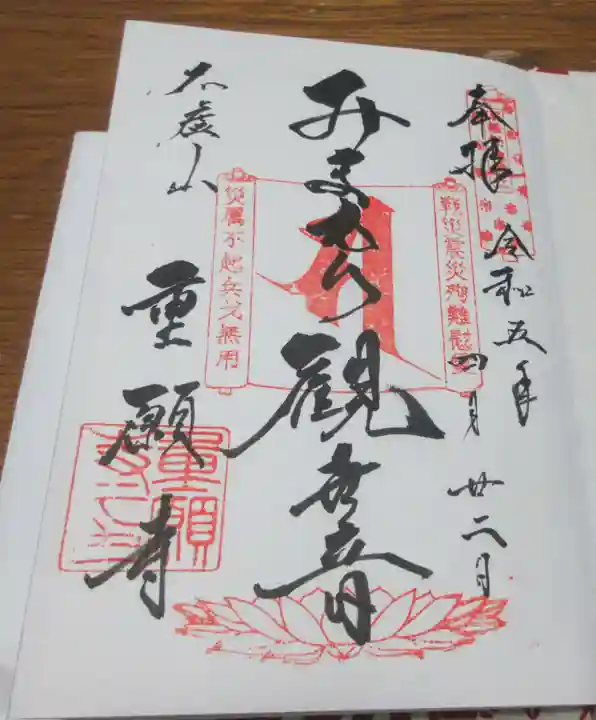

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方重願寺のお参りの記録(1回目)

投稿日:2023年04月27日(木) 14時27分02秒

参拝:2023年4月吉日

こちらのお寺は、何と言っても、境内中央にある、みまもり観音であろう。

私が訪れた時に、観音様に手を合わせている方がおられた。

創建は江戸時代であるが、明治期以降、関東大震災、東京大空襲などを経ての今がある。

己の事ばかりでなく、他者の事やら、国の事やら願う為に手を合わせたくなる観音様であった。

重願寺の山門は、「重願寺開創400年記念平成大復興(平成12年)」の一環として建立されました。

當山では、寺院建築の象徴といえる伝統的な技法を用いた山門の建立を念願していたところ、法相宗 大本山薬師寺・安田暎胤管長のご好意により、薬師寺の「講堂」(教場)に使用されていた由緒ある木材を用材として頂戴することができました。 薬師寺の「講堂」は、寛政7年(1795)に重願寺が創立の地日本橋馬喰町より現在の地・猿江に移転したのと同時期に建立された歴史ある建物で、その用材の樹齢は400年に達します。

建築にあたっては、宮大工牧野重義棟梁(東京足立区在住)にお願いし、約8ヶ月の期間を経て「四脚門形式の山門」が完成。大和の郷にあった歴史ある建物は、牧野棟梁の手によって柱の1本1本に繊細な彫刻がほどこされ、500キロ離れた江戸の地に「山門」として蘇りました。

この山門は當山の寺宝として、檀信徒の皆様、地元の皆様と末永くご護持していきたいと念願しております。(境内掲示より)

私が訪れた時に、観音様に手を合わせている方がおられた。

創建は江戸時代であるが、明治期以降、関東大震災、東京大空襲などを経ての今がある。

己の事ばかりでなく、他者の事やら、国の事やら願う為に手を合わせたくなる観音様であった。

重願寺の山門は、「重願寺開創400年記念平成大復興(平成12年)」の一環として建立されました。

當山では、寺院建築の象徴といえる伝統的な技法を用いた山門の建立を念願していたところ、法相宗 大本山薬師寺・安田暎胤管長のご好意により、薬師寺の「講堂」(教場)に使用されていた由緒ある木材を用材として頂戴することができました。 薬師寺の「講堂」は、寛政7年(1795)に重願寺が創立の地日本橋馬喰町より現在の地・猿江に移転したのと同時期に建立された歴史ある建物で、その用材の樹齢は400年に達します。

建築にあたっては、宮大工牧野重義棟梁(東京足立区在住)にお願いし、約8ヶ月の期間を経て「四脚門形式の山門」が完成。大和の郷にあった歴史ある建物は、牧野棟梁の手によって柱の1本1本に繊細な彫刻がほどこされ、500キロ離れた江戸の地に「山門」として蘇りました。

この山門は當山の寺宝として、檀信徒の皆様、地元の皆様と末永くご護持していきたいと念願しております。(境内掲示より)

すてき

投稿者のプロフィール

かおり1805投稿

誰も行かないような静かなお寺、神社が好きです。 地元の方、神社の所有者(小さい神社、祠は私有地が多い)に現地で話を聴き、ネットにない情報をホトカミあげてます。 しかあし! 私の投稿を読む人は1...もっと読む

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば住職さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

住職さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。