じげんじ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方慈眼寺のお参りの記録(1回目)

投稿日:2024年09月14日(土) 17時25分40秒

参拝:2024年9月吉日

慈眼寺(じげんじ)は、東京都世田谷区瀬田四丁目に位置する真言宗智山派の寺院です。

●歴史

慈眼寺の起源は、鎌倉時代末期にさかのぼります。1306年(徳治元年)、法印定音がこの地に草創しました。定音は諸国を巡錫していた際、滝ケ谷戸崖の中腹から降三世明王の像が発見されたことを知り、その像を譲り受けて小さな堂宇を建立し、これを祀りました。これが慈眼寺の始まりです。しかし、その後、地域の人々に災厄が続いたため、この像を地中に戻し、新たに像を彫って祀ることとなりました。定音の徳を慕う人々が増え、仏堂(修験場)に改築されたと伝えられています。法印定音は1324年(正中元年)に遷化しました。

慈眼寺が草創された当時、瀬田村は武蔵国荏原郡に属しており、相当な生産力を持つ地域でした。中世の地方文化に大きな影響を与えた修験道の信仰と修業が盛んであり、慈眼寺もその一例として位置づけられています。修験道は役の小角を祖とし、真言宗に基づくもので、鎌倉時代から室町時代にかけて多くの修験道場が武蔵国に開設されました。

1533年(天文2年)、郷士の長崎四郎左衛門の支援を受けて、法印栄音が崖上の現在地に堂宇を遷し、大日如来を本尊として安置しました。このときから慈眼寺は真言宗の寺院としての体裁を整えました。長崎四郎左衛門による支援と共に、慈眼寺は地域の信仰の中心としての地位を確立しました。

元和元年(1615年)には源長僧都によって第二の中興が行われ、長崎重勝が中興開基として明記されています。戦国時代には、地域の寺社の配置が戦略的に行われたことが示唆されていますが、徳川幕府の成立によってその時代は終息を迎えました。

●境内

本堂: 現在の本堂は1975年(昭和50年)に建立され、広さ500坪の境内に立っています。ここには大日如来坐像を祀る本堂があり、地域の人々によって大切にされています。

タラヨウ: 境内には樹高13メートルのタラヨウがあり、これは世田谷区名木100選に選ばれています。タラヨウは独特の葉の形が特徴で、古くから地域に親しまれています。

甲賀三郎の墓: 境内には、小説家甲賀三郎の墓もあります。彼の墓は慈眼寺の歴史的な一部として、訪れる人々にその文化的背景を伝えています。

本尊: 大日如来の木坐像は嘉永6年(1853年)の大火災によって損傷を受けたが、寺伝によればその後も難を避けてきたとされています。本尊の胎内には長崎家の系図が納められていると伝えられています。

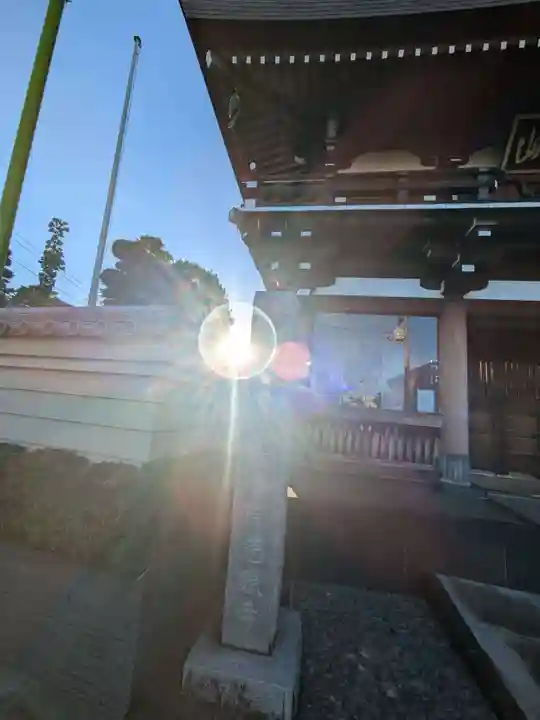

本日は閉門に間に合わなかったため、外からの参拝とさせていただきます。

●歴史

慈眼寺の起源は、鎌倉時代末期にさかのぼります。1306年(徳治元年)、法印定音がこの地に草創しました。定音は諸国を巡錫していた際、滝ケ谷戸崖の中腹から降三世明王の像が発見されたことを知り、その像を譲り受けて小さな堂宇を建立し、これを祀りました。これが慈眼寺の始まりです。しかし、その後、地域の人々に災厄が続いたため、この像を地中に戻し、新たに像を彫って祀ることとなりました。定音の徳を慕う人々が増え、仏堂(修験場)に改築されたと伝えられています。法印定音は1324年(正中元年)に遷化しました。

慈眼寺が草創された当時、瀬田村は武蔵国荏原郡に属しており、相当な生産力を持つ地域でした。中世の地方文化に大きな影響を与えた修験道の信仰と修業が盛んであり、慈眼寺もその一例として位置づけられています。修験道は役の小角を祖とし、真言宗に基づくもので、鎌倉時代から室町時代にかけて多くの修験道場が武蔵国に開設されました。

1533年(天文2年)、郷士の長崎四郎左衛門の支援を受けて、法印栄音が崖上の現在地に堂宇を遷し、大日如来を本尊として安置しました。このときから慈眼寺は真言宗の寺院としての体裁を整えました。長崎四郎左衛門による支援と共に、慈眼寺は地域の信仰の中心としての地位を確立しました。

元和元年(1615年)には源長僧都によって第二の中興が行われ、長崎重勝が中興開基として明記されています。戦国時代には、地域の寺社の配置が戦略的に行われたことが示唆されていますが、徳川幕府の成立によってその時代は終息を迎えました。

●境内

本堂: 現在の本堂は1975年(昭和50年)に建立され、広さ500坪の境内に立っています。ここには大日如来坐像を祀る本堂があり、地域の人々によって大切にされています。

タラヨウ: 境内には樹高13メートルのタラヨウがあり、これは世田谷区名木100選に選ばれています。タラヨウは独特の葉の形が特徴で、古くから地域に親しまれています。

甲賀三郎の墓: 境内には、小説家甲賀三郎の墓もあります。彼の墓は慈眼寺の歴史的な一部として、訪れる人々にその文化的背景を伝えています。

本尊: 大日如来の木坐像は嘉永6年(1853年)の大火災によって損傷を受けたが、寺伝によればその後も難を避けてきたとされています。本尊の胎内には長崎家の系図が納められていると伝えられています。

本日は閉門に間に合わなかったため、外からの参拝とさせていただきます。

すてき

投稿者のプロフィール

ひでどらごん1141投稿

鳥好きです。2011年~から拝受した御朱印をすべてホトカミにUPしています。 【初めての御朱印】 神田明神(東京都)平成23(2011)年 鳳凰の御朱印帳に惹かれて、御朱印の拝受を始めました。...もっと読む

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば住職さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

住職さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。