おおさきじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方大前神社のお参りの記録(1回目)

投稿日:2021年11月08日(月) 12時45分31秒

参拝:2020年10月吉日

大前神社(おおさき~)は、栃木県栃木市藤岡町にある神社。式内社で、旧社格は郷社。主祭神は於褒婀娜武知命(おおあなむち:大己貴命)、配祀神は神日本磐余彦火々出見命(かむやまといわれひこ:神武天皇)。

創建は不詳。平安時代の927年に編纂された『延喜式神名帳』に記載のある「下野國 都賀郡 大前神社 小」に比定されている。社殿によると、993年の平将門の乱の兵火で社殿を焼失、間もなく再建するも室町時代に火災で焼失、祭祀が数百年断絶した。戦国時代の1591年社殿が再建され、江戸時代の1622年に当地が古河領になると、領主永井直勝が社地を寄進し、永井氏の佐倉移封後も武の神として崇敬した。明治になると、近代社格制度下で郷社に列し、1879年に南方400mの現在地に遷座した。

当社は、東武日光線・藤岡駅の北方2.5kmほどの、畑作エリアの小丘の上の小森の中にある。樹木の樹勢がすごいのか、境内入口から昼なお暗いのが印象的。境内周りも樹木がないのに光は少な目で、神聖な雰囲気といえばその通り。広さはそこそこで、小さめの郷社相当。

今回は、下野國の式内論社ということで参拝することに。参拝時は週末の昼ごろ、自分以外に参拝者は見かけなかった。

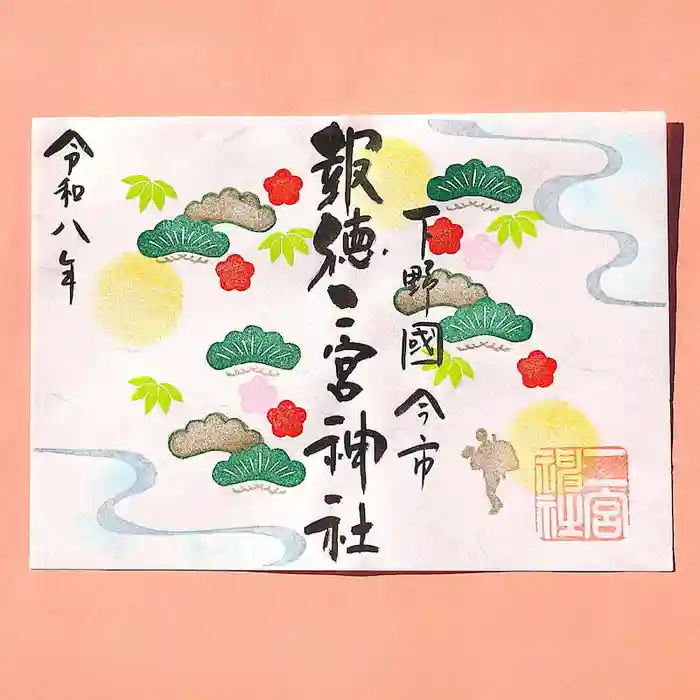

※当社は無人社だが、ネット情報では宮司さん宅で御朱印を拝受できるらしい...

創建は不詳。平安時代の927年に編纂された『延喜式神名帳』に記載のある「下野國 都賀郡 大前神社 小」に比定されている。社殿によると、993年の平将門の乱の兵火で社殿を焼失、間もなく再建するも室町時代に火災で焼失、祭祀が数百年断絶した。戦国時代の1591年社殿が再建され、江戸時代の1622年に当地が古河領になると、領主永井直勝が社地を寄進し、永井氏の佐倉移封後も武の神として崇敬した。明治になると、近代社格制度下で郷社に列し、1879年に南方400mの現在地に遷座した。

当社は、東武日光線・藤岡駅の北方2.5kmほどの、畑作エリアの小丘の上の小森の中にある。樹木の樹勢がすごいのか、境内入口から昼なお暗いのが印象的。境内周りも樹木がないのに光は少な目で、神聖な雰囲気といえばその通り。広さはそこそこで、小さめの郷社相当。

今回は、下野國の式内論社ということで参拝することに。参拝時は週末の昼ごろ、自分以外に参拝者は見かけなかった。

※当社は無人社だが、ネット情報では宮司さん宅で御朱印を拝受できるらしい...

境内南端入口の<一の鳥居>と<社号標>。社叢の木々が鬱蒼としており、社殿までがトンネルのように見える。

入口の<一の鳥居>。ここまで近づいても、奥は暗くてよく見えない。

鳥居をくぐって左側にある、2本柱の簡素な<手水舎>。

手水舎前から前方を望む。さっそく<二の鳥居>が現れる。二の鳥居前には、燈籠が2対、狛犬が1対、いずれも新しいそうな奉納物が並ぶ。

<二の鳥居>と<狛犬>。狛犬の台座が高い。

<拝殿>全景。銅板葺のシンプルな拝殿。参道を挟んで離れた位置に狛犬と燈籠が立っている

<拝殿>正面。軒下には龍の彫刻。

拝殿正面上方に掛かる、<延喜式内 大前神社>の簡素な扁額。

社殿左手の石製小祠群。祠も台座も揃っているので、最近の同時期の建立かな。

こちらは<御輿庫>。

<社殿>全景。

拝殿後方の<本殿>は高い位置にあり、立派な石垣の上に一般住宅のような造りで建っている。

社伝に向かって右手にある<神楽殿>。その後ろにあるのは<社務所>っぽいが入口がない...

建物の反対側(南側)に回ると<社務所>との表示が。当社は無人社だが、ネット情報では宮司さん宅で御朱印を拝受できるみたい。

すてき

投稿者のプロフィール

惣一郎1269投稿

2020年1月から寺社仏閣巡りを始めた初心者です。東京在住です。 クルマとバイク、旅行が趣味なので、近くから遠くまで、精力的にお参りしています~♪ ■2023年も引き続き、日本各地(目標:寺社...もっと読む

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば神主さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

神主さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。