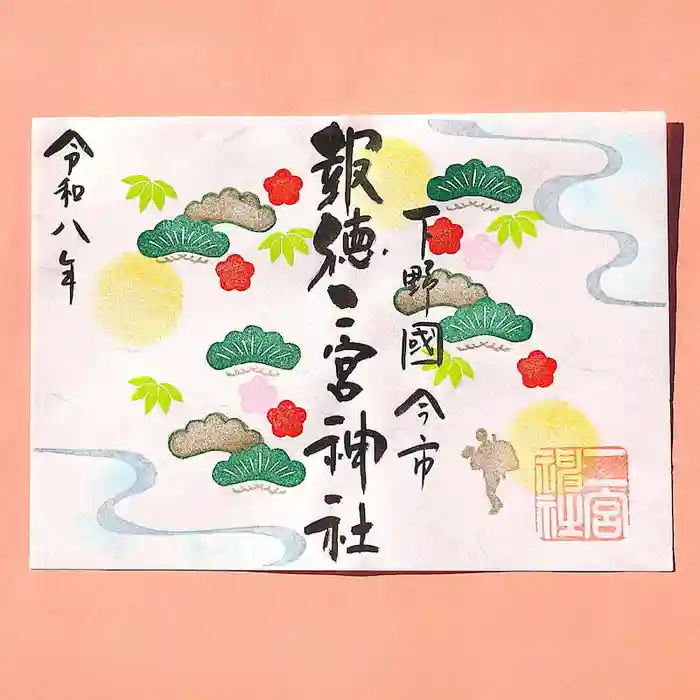

かなやまじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方金山神社の御由緒・歴史

| ご祭神 | 《主》金山彦命・金山姫命 | |

|---|---|---|

| 創建時代 | 治安二年(1022) | |

| 創始者 | 天明鋳物の鋳物師達 | |

| ご由緒 | 佐野は古くは天命(天明)と呼ばれ、平安朝の昔より鋳物業が殷賑を極めていた。製品は鳥居・燈籠(釣り燈籠)・銅祠・仏像・梵鐘・鰐口・茶の湯釜などが著名で、国の重要美術品に指定されたものも少なくない。中でも湯釜は室町時代、東の天命、西の芦屋と喧伝され、数多くの名品を世に送り出した。

|

栃木県のおすすめ2選🎌

歴史の写真一覧

栃木県のおすすめ2選🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ