かそやまじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方加蘇山神社のお参りの記録一覧

絞り込み

上久我側のおざくさん。日光修験の霊場として栄えた石裂山を御神体とする。

御祭神は「タケミカヅチ」「イワサク」「ネサク」。

石裂山に磐裂神・根裂神とはいかにもな感じだが、「勝道上人が開いたとされる日光修験の山」に「勝道上人が日光連山を開く過程で祀ったことに始まり、栃木県の広範囲に分布する星宮/磐裂神社の磐裂神」とは実際ピッタリかもしれない(石裂大権現と呼ばれていた存在と関連性を見いだせるかはともかく、ですが)。

この神社は「麓の遥拝殿」と「山中の下之宮」と「山頂付近の奥宮」で構成される。

下之宮の賽銭箱が地面に埋め込まれていたが、山の反対側にある賀蘇山神社(同じ山を御神体とする)も拝殿の床に賽銭箱が埋め込まれていた。

この山岳地帯にはかつてエジソンか平賀源内が居たのかしら。

ネットでの下調べでは管理の手が回らず荒れ気味、御朱印も切らしがち、といった印象だったが1月の参拝ということもあって集会所?のガラスが割れている以外はきちんと管理されている無人の神社といった雰囲気。遥拝殿の畳も真新しく見えた。

神楽殿も立派なものでまだあまり朽ちた感じもしない。

張り紙によると三が日などは授与所を開けていたようでおみくじも木にたくさん結びつけられていたし、登山道入口の張り紙によると毎月神社の清掃活動を行っているなど活気があるようで少し安心した。

奥宮までの登山道は文字通り死人が出るレベルなので登山者としての経験が必要。

ただし危険度の跳ね上がる前の地点にある樹齢千年の千本桂くらいは見てみるのもいいと思う(そこまでの道中も危険はありますが)。

そこそこ距離はありますがせっかくの修験道縁の地なので道中のささやかな滝や神仏への参拝など楽しんでみては。

また、遥拝殿と下之宮の間に朽ち果てた神橋を確認。

もっと読む

下の遥拝所までは皆様訪れるようですが、奥にある神社まで来られる方は少ないようです。

神社までどうやって行けばよいのかわからずに遥拝所だけ観て帰られる方が多く残念です。

神社は、遥拝所の約800m先にあります。

遥拝所を通り過ぎると道が急に細くなり左へ曲がります。

この道を登っていきます。

私が訪れた時は8月。

ただでさえ細い道の両脇には、草が深く生い茂り、どこからが道でどこからが崖なのか

全くわからない恐怖の道でした。

車の両側を草でこすりながら登っていきました。

もし逆方向から車が来たら、延々バックするしかないでしょうね。

また、人が歩いてきても避けられるスペースはありません。

しかし、登り切ると駐車場が開けていて、詰めれば10台くらいは置ける感じにはなっています。

車を降りると、早速「熊注意!」「マムシ注意!」の看板が目に飛び込みます。

森に囲まれた石段を見ると、絶対に居る感ムンムンです!

しかし、石段も御神木、境内は神域に相応しい厳かな空気が流れていました。

神さび系の神社が大好きな私は萌えてしましました。

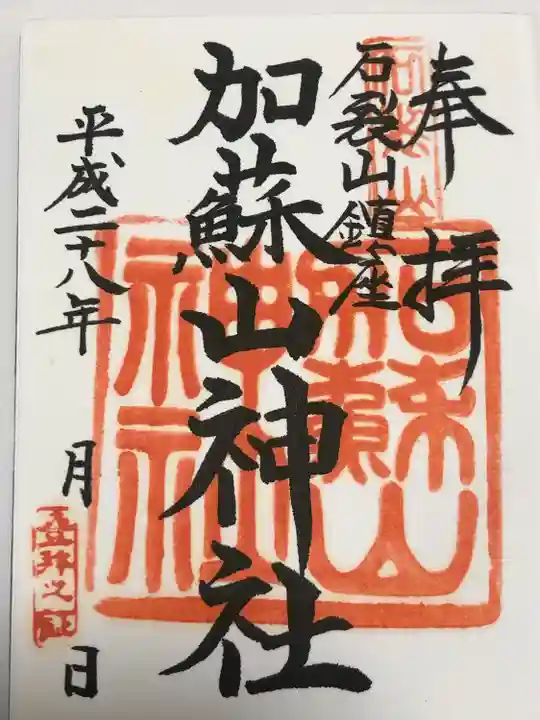

御朱印は、遥拝所に書き置きがございます。

とても静かで、清々しい空気でした。

勝道聖人が開山されたといわれ、磐炸命、根裂命、武甕槌男命の三柱の神様をお祀りしています。

240号線沿いに立派な社号標がみえます。

こちらは社務所と拝遥殿になります。

まずは拝殿に、お参りしに車で脇道を進みます。

すれ違いが出来なさそうな道ですが、歩くと20分はかかりそうなので、車で行きます!

二本の立派な杉と鳥居がみえました。

駐車スペースは5.6台あります。

鹿沼市上久我の石裂山に鎮座する古社です。

創祀年代は不明ですが、社伝によれば、神護景雲元年(767年)に日光開山で有名な勝道上人による開山と伝わっているようです。

平安時代に成立した日本三代実録に名前が残る国史現在社で、社格は旧県社となっています。

車のすれ違いができないような細い山道の先にあるので、参拝に行かれる際は十分注意してください。

また、石裂山山中に奥宮がありますが、こちらはきちんとした登山の装備がないと危険です(警告の看板もありますので、決して安易な気持ちで登らないでください)。

県道を登っていくと、まず見えてくるのがこちら。

一見ここが神社のように見えますが、ここは社務所兼遙拝所になっています。

神社はここからさらに登っていったところにあります。車のすれ違いができないほど細い山道を登っていくと、少し広くなった駐車スペースがあり、その向かい側が神社です。

参拝したのは10月でしたが、むせ返るような濃い緑の匂い…!

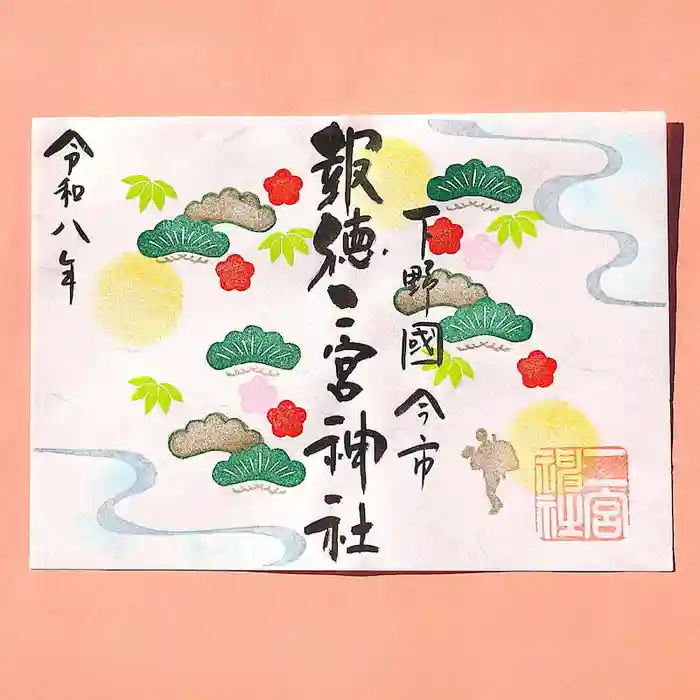

栃木県のおすすめ2選🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ