みおじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方三尾神社のお参りの記録(1回目)

投稿日:2022年06月11日(土) 13時24分16秒

参拝:2022年5月吉日

園城寺(三井寺)の東側、琵琶湖第一疎水のすぐ近くに鎮座しています。

三井寺に早くお参りしたい気持ちを抑えつつも、三尾神社の中にいる卯を見つけるのも楽しみにしていました。

こちらは卯年生まれの守り神なんです。

(私は卯年生まれではないんですが。。😅)

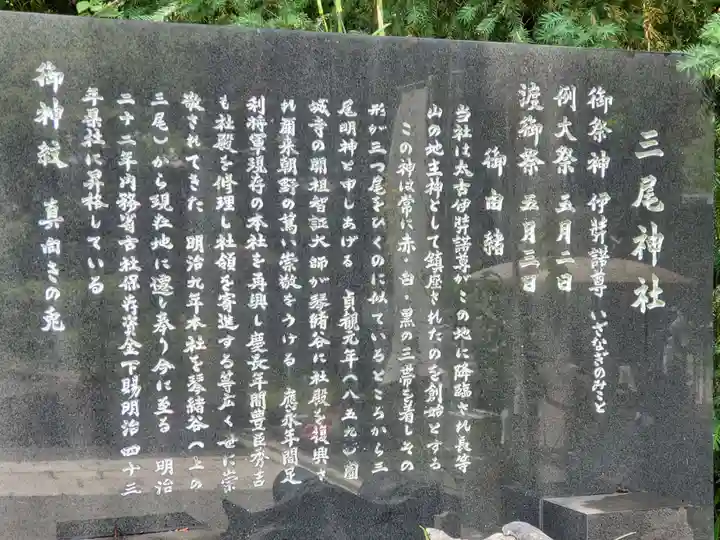

「寺門伝記」補録第五三尾明神祠によると次のように記されているそうです。

<滋賀県神社庁より転記>

三尾明神はその昔伊弉諾尊がこの地に降臨され、長等山の地主神となられた。

この神は常に三つの腰帯をつけておられた。

ある時その三つの腰帯が赤尾神・白尾神・黒尾神となられ、それぞれ三ヶ所で出現された。

最初の出現は赤尾神で、上の三尾(琴尾山 山上の祠)と称されたが、出現の時は太古卯年の卯月卯日卯の刻というだけで何の時代の何年という事が不明である。

第二の出現は白尾神で、場所は現在の三尾神社(筒井の祠)とされている。出現の時は文武天皇の大宝年間の夏というだけで何年という事が知られていない。

第三の出現が黒尾神で鹿関の地でこの神のみが称徳天皇の神護景雲三年三月十四日の出現とされている。

三神とも御本体は一つで伊弉諾尊となっている。之を上の三尾・中の三尾・下の三尾と称されていた。

社殿に関しては、貞観元年の春、園城寺の開祖である智証大師円珍が琴尾谷に復興した後、室町時代応永三十三年足利将軍が現存の本社を再興した物である。

慶長四年には太閤秀吉が社殿の修理を加え、若干の朱印を下附せられた。

本社が上の三尾(琴尾谷)より現在地に移ったのは明治九年の琴であり、明治十四年に郷社に加列された。

明治二十二年には内務省より古社保存資金を下賜され、明治四十三年に県社に昇格している。

又「寺門伝記」補録に、三尾明神と長谷寺縁起との関連も記されている。その部分を引用すると、「近江国高島郡に神有り、三尾明神と号す。名神官社なり。その所を名付けて三尾が崎という。養老年間に道明、徳道の二僧あり。始めて長谷寺の観音像をつくる。その像材は近江国高島郡三尾が崎より流出す。漂ふて大津の浜に至る時、材木の上に三つの小蛇ありしが忽然とはい出て陸に上り西の山を望んでいる。これ即ち三尾明神なり」。とある。この故事により、毎年一月わらで蛇形をつくり悪疫退散を祈る蛇打ちの神事がある。また七月二十二日、二十三日に境内社日御前神社で朝瓜祭が斎行される。

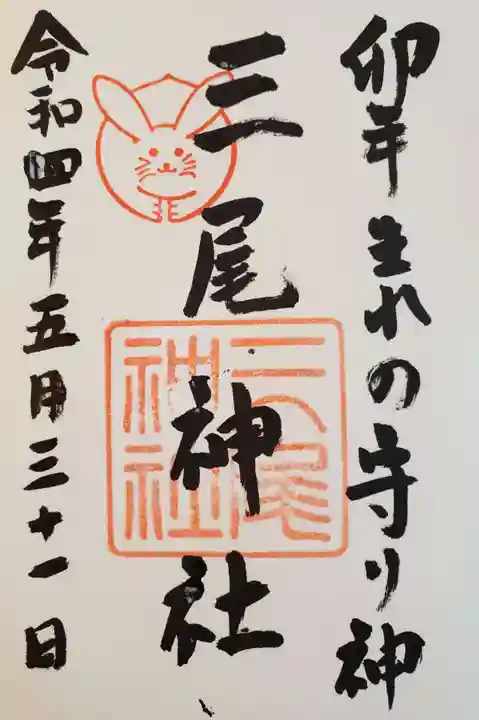

なぜこちらの三尾神社が「卯年生まれの守り神」なのかというと、さきほど記載した中にも書かれているように、本神(赤尾神)が卯の年、卯の月、卯の日、卯の刻、卯の方角からあらわれたという言い伝えからだそうです。

卯の日には特別御朱印がいただけるそうですよ。

三井寺に早くお参りしたい気持ちを抑えつつも、三尾神社の中にいる卯を見つけるのも楽しみにしていました。

こちらは卯年生まれの守り神なんです。

(私は卯年生まれではないんですが。。😅)

「寺門伝記」補録第五三尾明神祠によると次のように記されているそうです。

<滋賀県神社庁より転記>

三尾明神はその昔伊弉諾尊がこの地に降臨され、長等山の地主神となられた。

この神は常に三つの腰帯をつけておられた。

ある時その三つの腰帯が赤尾神・白尾神・黒尾神となられ、それぞれ三ヶ所で出現された。

最初の出現は赤尾神で、上の三尾(琴尾山 山上の祠)と称されたが、出現の時は太古卯年の卯月卯日卯の刻というだけで何の時代の何年という事が不明である。

第二の出現は白尾神で、場所は現在の三尾神社(筒井の祠)とされている。出現の時は文武天皇の大宝年間の夏というだけで何年という事が知られていない。

第三の出現が黒尾神で鹿関の地でこの神のみが称徳天皇の神護景雲三年三月十四日の出現とされている。

三神とも御本体は一つで伊弉諾尊となっている。之を上の三尾・中の三尾・下の三尾と称されていた。

社殿に関しては、貞観元年の春、園城寺の開祖である智証大師円珍が琴尾谷に復興した後、室町時代応永三十三年足利将軍が現存の本社を再興した物である。

慶長四年には太閤秀吉が社殿の修理を加え、若干の朱印を下附せられた。

本社が上の三尾(琴尾谷)より現在地に移ったのは明治九年の琴であり、明治十四年に郷社に加列された。

明治二十二年には内務省より古社保存資金を下賜され、明治四十三年に県社に昇格している。

又「寺門伝記」補録に、三尾明神と長谷寺縁起との関連も記されている。その部分を引用すると、「近江国高島郡に神有り、三尾明神と号す。名神官社なり。その所を名付けて三尾が崎という。養老年間に道明、徳道の二僧あり。始めて長谷寺の観音像をつくる。その像材は近江国高島郡三尾が崎より流出す。漂ふて大津の浜に至る時、材木の上に三つの小蛇ありしが忽然とはい出て陸に上り西の山を望んでいる。これ即ち三尾明神なり」。とある。この故事により、毎年一月わらで蛇形をつくり悪疫退散を祈る蛇打ちの神事がある。また七月二十二日、二十三日に境内社日御前神社で朝瓜祭が斎行される。

なぜこちらの三尾神社が「卯年生まれの守り神」なのかというと、さきほど記載した中にも書かれているように、本神(赤尾神)が卯の年、卯の月、卯の日、卯の刻、卯の方角からあらわれたという言い伝えからだそうです。

卯の日には特別御朱印がいただけるそうですよ。

鳥居

ここからまっすぐ100m弱の参道が続きます。

この左手には平行するように琵琶湖第一疎水が流れています。

ここからまっすぐ100m弱の参道が続きます。

この左手には平行するように琵琶湖第一疎水が流れています。

さっそく卯さんを発見。

左手自転車近くの石灯籠にいました。

と、このあと手水舎に目がいってしまったため石灯籠の写真を撮り忘れました。

左手自転車近くの石灯籠にいました。

と、このあと手水舎に目がいってしまったため石灯籠の写真を撮り忘れました。

手水にも卯さん。

とても勢いが良さそうです。

とても勢いが良さそうです。

さて神門を抜けて。。

その前に御神灯にも卯さん。

こちらの神社の神紋で「真向きのうさぎ」と言うそうです。

その前に御神灯にも卯さん。

こちらの神社の神紋で「真向きのうさぎ」と言うそうです。

拝殿

拝殿手前にはめおと卯

本殿

随身もいらっしゃいますね

随身もいらっしゃいますね

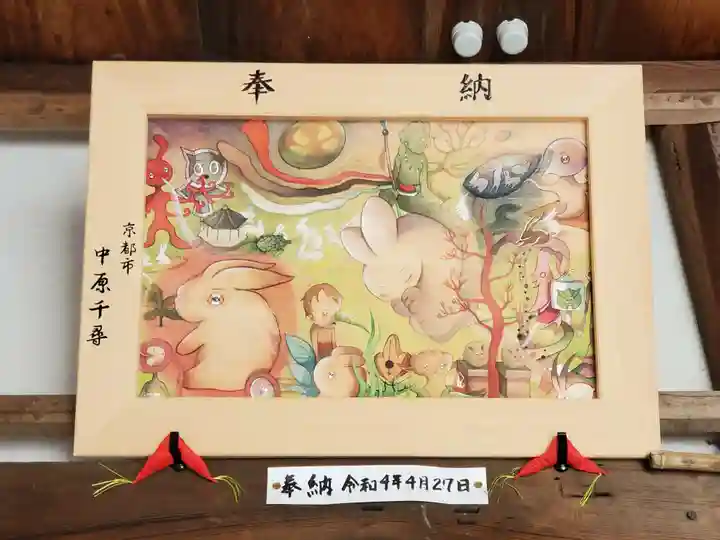

拝殿に掲げられていた奉納画

不思議な世界観です。

不思議な世界観です。

本殿

日御前神社

7月には「朝瓜祭」という日御前神社の例祭があるそうです。

天武天皇の長子、大津皇子第三の姫宮瓜生姫の創建で、もと中保町に鎮座のところ、明治44年三尾神社境内に遷し末社とした。

子供の病気(夜泣き・かんのむし)、安産、縁結びに霊験あらたかな姫宮信仰の神霊石があり、この神霊石が朝瓜形をしているところから、参拝者は朝瓜に子供の名前を書いてお供えをする風習ができたそうです。

7月には「朝瓜祭」という日御前神社の例祭があるそうです。

天武天皇の長子、大津皇子第三の姫宮瓜生姫の創建で、もと中保町に鎮座のところ、明治44年三尾神社境内に遷し末社とした。

子供の病気(夜泣き・かんのむし)、安産、縁結びに霊験あらたかな姫宮信仰の神霊石があり、この神霊石が朝瓜形をしているところから、参拝者は朝瓜に子供の名前を書いてお供えをする風習ができたそうです。

夷子神社

天満宮

白山神社、愛宕神社

阪下茂畑稲荷神社

通常御朱印

すてき

みんなのコメント(5件)

おしりちゃん (๑•🐽•๑)Q

おしりちゃん (๑•🐽•๑)Q可愛い🐰❤

ここなら行ける距離なので

行ってみよう🤗

2022年06月11日(土) 20時59分30秒

おしりちゃん (๑•🐽•๑)Q

こんばんは😊

ぜひ行ってみて❗

他にも🐰が隠れてるので

探してみてね。

2022年06月11日(土) 21時02分53秒

きどっちさん

本当に詳しく解説下さり、ありがとうございます😊

是非行って参ります。

あっ、卯の日を調べてからね。💕

2022年08月13日(土) 22時13分47秒

なむなむさん

2023年4月の卯の日は、3日、15日、27日みたいですよ、たぶん😅

卯月じゃなくても卯の日なら、特別御朱印が受けられるみたいです。

2022年08月13日(土) 22時26分39秒

来年ですね!スケジュールにさっそくチェック入れました❣️

忘れないようにします。

ありがとうございました😊

2022年08月13日(土) 22時39分34秒

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば神主さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

神主さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。