たみのじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方田蓑神社の御由緒・歴史

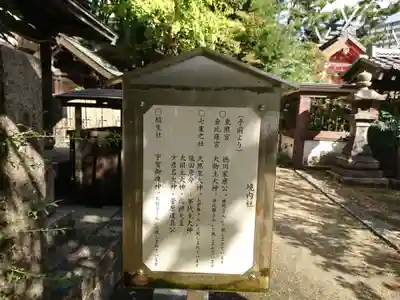

| ご祭神 | 表筒之男命 中筒之男命 底筒之男命 神功皇后 | |

|---|---|---|

| ご神体 | 不詳 | |

| 創建時代 | 貞観十一年(869年)9月15日(創始は神功皇后の御代) | |

| 創始者 | 不詳 | |

| ご由緒 | 「日本書記」や「古事記」でよく知られるお話しで、伊邪那岐命(いざなぎのみこと)が、火神の出産で亡くなられた妻・伊邪那美命(いざなみのみこと)を追い求め、黄泉の国(死者の世界)に行きました。

時代は下って、十四代仲哀天皇の妻である神功皇后(じんぐうこうごう)が新羅に出兵する際に、住吉の大神を守り神と奉り、遂に成し遂げ国の安定を築かれました。その帰途、この地に立ち寄られた折、海士が白魚を献上されてより、その海士を奉ったとされております。 後の世、当地開拓の時その海士が出現し、神功皇后の御船の鬼板を伝え守って数百年、この神宝を安置して住吉大明神をお奉りせよと申され、貞観十一年(869年)に創建され、住吉三神と神功皇后の「住吉四神」をお奉りいたしました。 社名は時代と共に、田蓑嶋神社(田蓑嶋姫神社との説も)、住吉神社(住吉大神宮、住吉明神、住吉大明神とも)と変遷し、明治元年(1868年)に田蓑神社と改められました。[当神社HP由緒より] |

大阪府のおすすめ3選🎌

広告

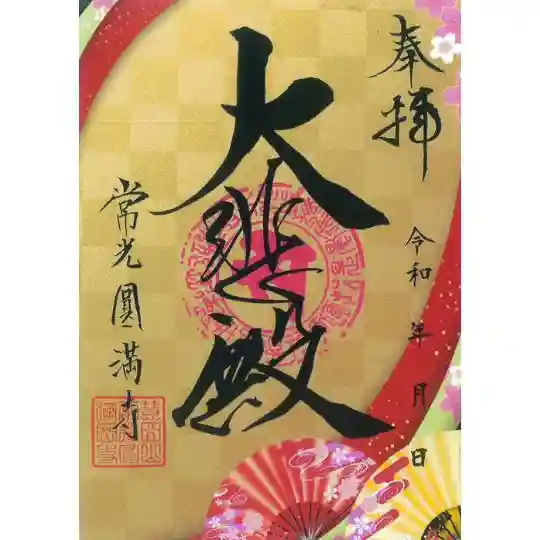

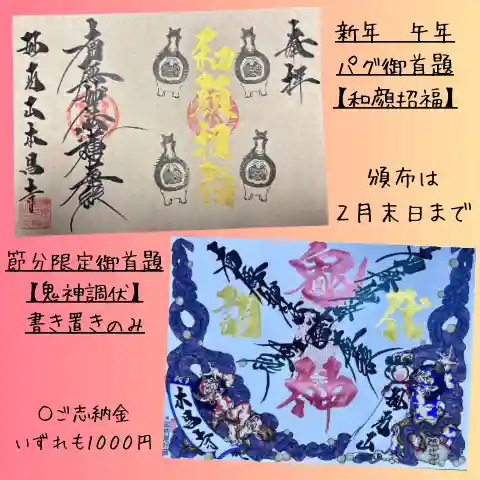

歴史の写真一覧

大阪府のおすすめ3選🎌

広告

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ