おとうみしゃぐじそうじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

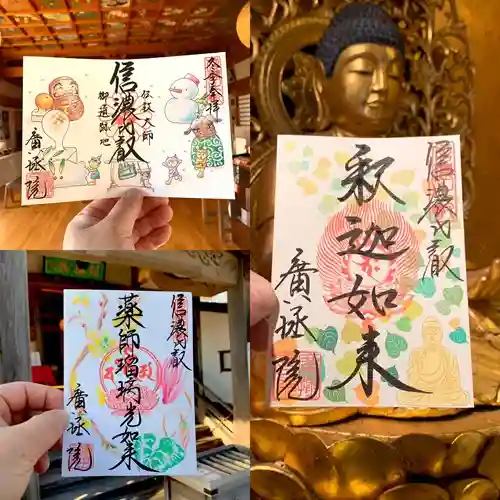

楽しみ方御頭御社宮司総社のお参りの記録(1回目)

投稿日:2024年05月31日(金) 04時55分15秒

参拝:2024年5月吉日

諏訪大社ができる前からの地元神の総社があるとの情報を得てお参りしてきました。昔からの小さな祠ですが、なぜ諏訪大社の筆頭神官守矢氏の敷地内にあるのかは下記のとおりです。また、大祝諏方家墓所が隣にあることも因果なのかと思いました。

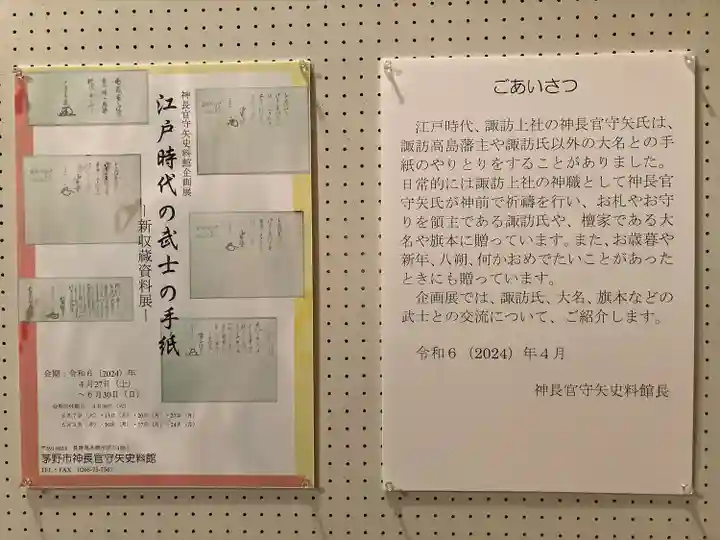

神長官守矢資料館には、諏訪社での神事や、書状の展示のほか、古文書が保管されているようです。

この資料館は土壁と木、屋根は瓦でなはなく鉄平石が敷かれています。茅野市出身の奇才藤森照信さんの作品で、大祝諏方家墓所の奥が実家の敷地らしく、他の作品が展示されていましたが、まるでジブリのような建物なんです。ツリーハウスではなく、茶室のようです。

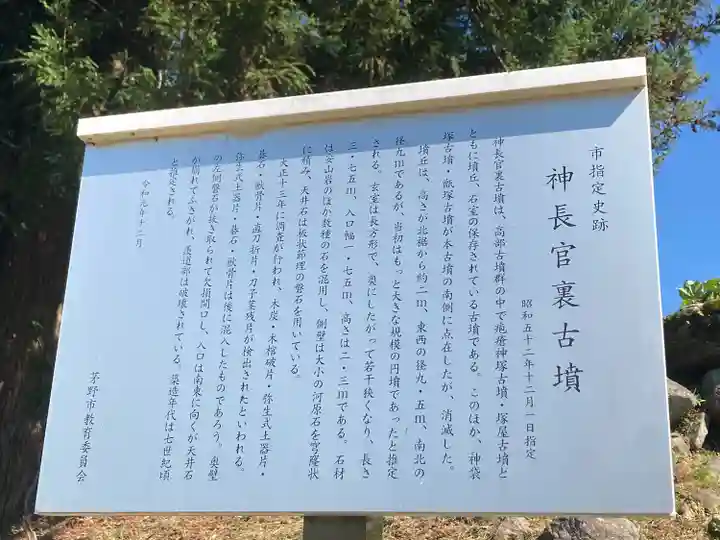

守矢邸敷地には神長官裏古墳もあります。

御頭御社宮司(おとうみしゃぐち)総社

この神社は、中央自動車道・諏訪ICの南1km程の辺り、諏訪市に近い宮川の山沿いに鎮座しております。諏訪地方に多い御社宮司社の本宮と云って良いのでしょうか。諏訪大社神官ナンバー2、大祝(おおほうり)の継ぐ神長官、守矢氏の敷地内にあり、みさく神祭祀を今に伝えているようです。

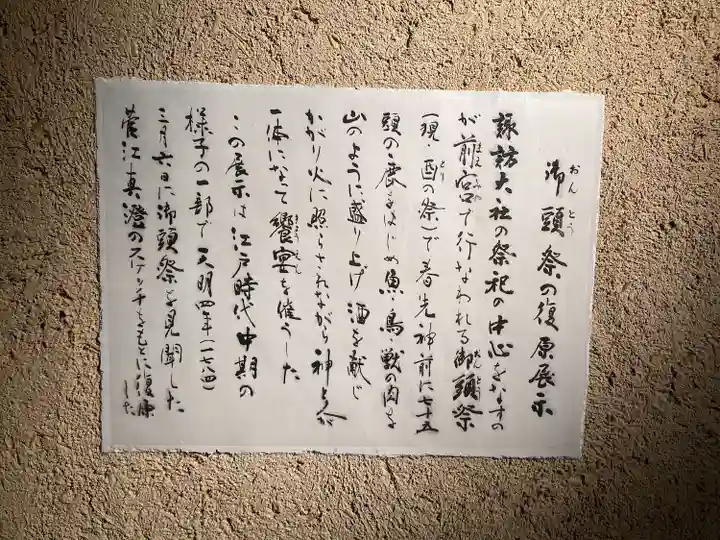

みさく神は、諏訪社の原始信仰として、古来専ら神長官の掌る神といわれ、中世の文献「年内神事次弟旧記」・「諏訪御符礼之古書」には「前宮二十の御左口(みさぐじ)神勧請・御左口神配申紙は神長の役なり。」とある。このみさく神は、御頭(おんとう)みさく神ともよばれ、諏訪地方みさく神祭祀の中枢として重んぜられてきている。

茅野市教育委員会。

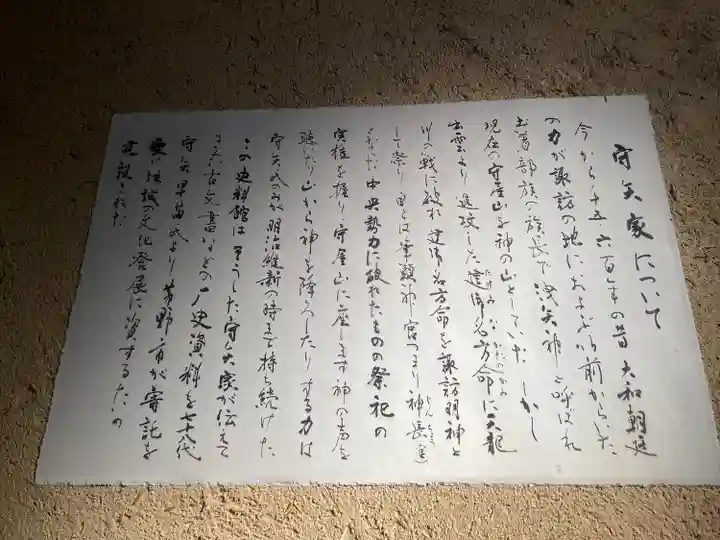

室町時代初期に編まれました『諏方大明神画詞』によれば、大和朝廷による日本統一以前、出雲系の稲作民族を率いた建御名方命がこの盆地に侵入した時、この地に以前から暮していた洩矢神を長とする先住民族が、天竜川河口に陣どって迎えうったそうです。建御名方命は手に藤の蔓を、洩矢神は手に鉄の輪を掲げて戦い、結局、洩矢神は負け、建御名方命の子孫である諏訪氏が大祝といい生神の位に就き、洩矢神の子孫の守矢氏が神長官という筆頭神官の位に就いたという事です。

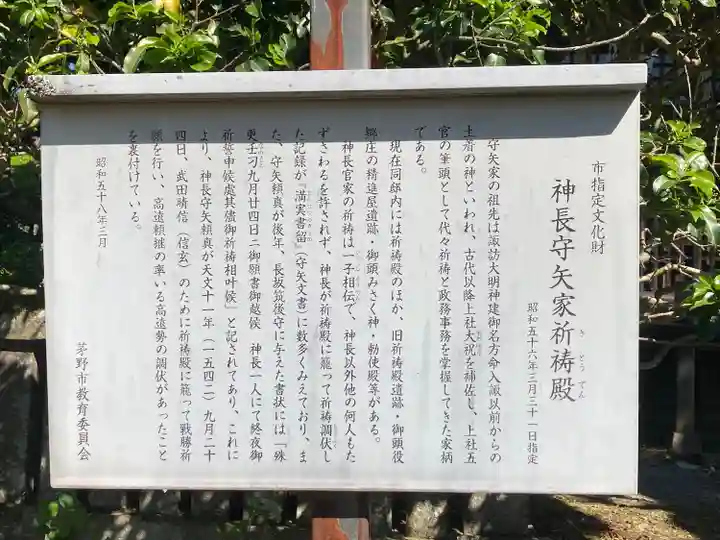

市指定文化財 神長守矢家祈祷殿

守矢家の祖先は諏訪大明神建御名方命入諏以前からの土着の神といわれ、古代以降上社大祝(おおほうり)を補佐し、上社五官の筆頭として代々祈祷と政務事務を掌握してきた家柄である。

現在同邸内には祈祷殿のほか、旧祈祷殿遺跡・御頭役郷庄の精進屋遺跡・御頭みさく神・勅使殿等がある。

神長官家の祈祷は一子相伝で、神長以外他の何人もたずさわるを許されず、神長が祈祷殿に籠って祈祷調伏した記録が『満実書留』(守矢文書)に数多くみえており、また、守矢頼真が後年、長坂筑後守に与えた書状には「殊更壬刀(みずのえとら)九月二十四日に御願書御越候 神長一人にて終夜御祈誓申候處其儘御祈祷相叶候」と記されてあり、これにより、神長守矢頼真が天文十一年(1542)九月二十四日、武田晴信(信玄)のために祈祷殿に籠って戦勝祈願を行い、高遠頼継の率いる高遠勢の調伏があったことを裏付けている。

茅野市教育委員会。

世界が注目する奇才建築家・藤森照信

1946年、長野県茅野市生まれ。東北大学工学部建築学科卒業後、東京大学大学院および同大生産技術研究所で村松貞次郎に師事し、建築史家の道に進みます。

藤森さんの設計の方針は、自然素材や植物そのものを建築に取り込んでいること、そして、青銅器時代以後に成立したどの建築様式にも似ていないことだそう。

そうして生まれた、自然と建築がお互いを引き立て合う関係は、どこか原始的で懐かしい雰囲気を醸し出しています。

ぜひ実際に訪れて、藤森建築の世界観に触れてみてください。

神長官守矢資料館には、諏訪社での神事や、書状の展示のほか、古文書が保管されているようです。

この資料館は土壁と木、屋根は瓦でなはなく鉄平石が敷かれています。茅野市出身の奇才藤森照信さんの作品で、大祝諏方家墓所の奥が実家の敷地らしく、他の作品が展示されていましたが、まるでジブリのような建物なんです。ツリーハウスではなく、茶室のようです。

守矢邸敷地には神長官裏古墳もあります。

御頭御社宮司(おとうみしゃぐち)総社

この神社は、中央自動車道・諏訪ICの南1km程の辺り、諏訪市に近い宮川の山沿いに鎮座しております。諏訪地方に多い御社宮司社の本宮と云って良いのでしょうか。諏訪大社神官ナンバー2、大祝(おおほうり)の継ぐ神長官、守矢氏の敷地内にあり、みさく神祭祀を今に伝えているようです。

みさく神は、諏訪社の原始信仰として、古来専ら神長官の掌る神といわれ、中世の文献「年内神事次弟旧記」・「諏訪御符礼之古書」には「前宮二十の御左口(みさぐじ)神勧請・御左口神配申紙は神長の役なり。」とある。このみさく神は、御頭(おんとう)みさく神ともよばれ、諏訪地方みさく神祭祀の中枢として重んぜられてきている。

茅野市教育委員会。

室町時代初期に編まれました『諏方大明神画詞』によれば、大和朝廷による日本統一以前、出雲系の稲作民族を率いた建御名方命がこの盆地に侵入した時、この地に以前から暮していた洩矢神を長とする先住民族が、天竜川河口に陣どって迎えうったそうです。建御名方命は手に藤の蔓を、洩矢神は手に鉄の輪を掲げて戦い、結局、洩矢神は負け、建御名方命の子孫である諏訪氏が大祝といい生神の位に就き、洩矢神の子孫の守矢氏が神長官という筆頭神官の位に就いたという事です。

市指定文化財 神長守矢家祈祷殿

守矢家の祖先は諏訪大明神建御名方命入諏以前からの土着の神といわれ、古代以降上社大祝(おおほうり)を補佐し、上社五官の筆頭として代々祈祷と政務事務を掌握してきた家柄である。

現在同邸内には祈祷殿のほか、旧祈祷殿遺跡・御頭役郷庄の精進屋遺跡・御頭みさく神・勅使殿等がある。

神長官家の祈祷は一子相伝で、神長以外他の何人もたずさわるを許されず、神長が祈祷殿に籠って祈祷調伏した記録が『満実書留』(守矢文書)に数多くみえており、また、守矢頼真が後年、長坂筑後守に与えた書状には「殊更壬刀(みずのえとら)九月二十四日に御願書御越候 神長一人にて終夜御祈誓申候處其儘御祈祷相叶候」と記されてあり、これにより、神長守矢頼真が天文十一年(1542)九月二十四日、武田晴信(信玄)のために祈祷殿に籠って戦勝祈願を行い、高遠頼継の率いる高遠勢の調伏があったことを裏付けている。

茅野市教育委員会。

世界が注目する奇才建築家・藤森照信

1946年、長野県茅野市生まれ。東北大学工学部建築学科卒業後、東京大学大学院および同大生産技術研究所で村松貞次郎に師事し、建築史家の道に進みます。

藤森さんの設計の方針は、自然素材や植物そのものを建築に取り込んでいること、そして、青銅器時代以後に成立したどの建築様式にも似ていないことだそう。

そうして生まれた、自然と建築がお互いを引き立て合う関係は、どこか原始的で懐かしい雰囲気を醸し出しています。

ぜひ実際に訪れて、藤森建築の世界観に触れてみてください。

神長守矢邸門

神長守矢家祈祷殿

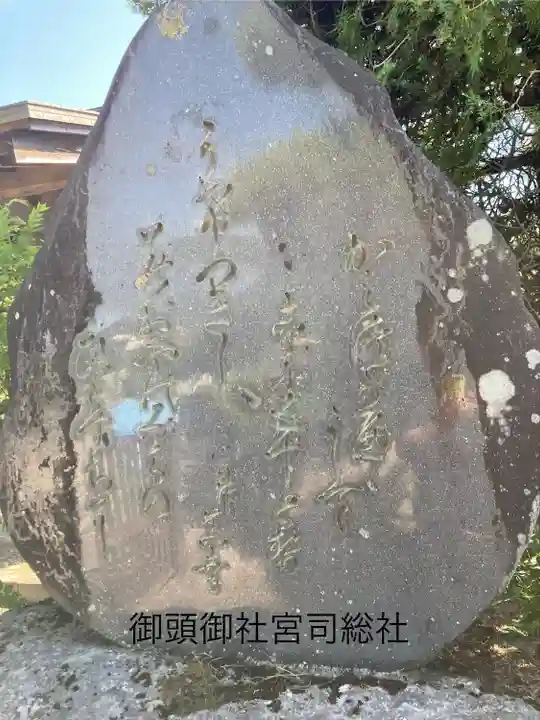

歌碑

神長守矢邸

御頭御社宮司総社

岐神社

御頭御社宮司総社

天神社 稲荷社

神長官裏古墳

神長官守矢資料館外観

神長官守矢資料館外観

神長官守矢資料外観

大祝諏方家墓所

空飛ぶ泥舟 建築家藤森照信作品

高過庵 建築家藤森照信作品

低過庵 建築家藤森照信作品

すてき

投稿者のプロフィール

てけてけ559投稿

令和5年に還暦を迎え、祝いにオートバイ(スーパーカブプロ110)をカスタマイズして購入。訪れた先の食事処、名跡、神社、仏閣を散策し、リターンライダーとして楽しんでいます。この度11月から御朱印巡...もっと読む

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば神主さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

神主さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。