こまみやじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

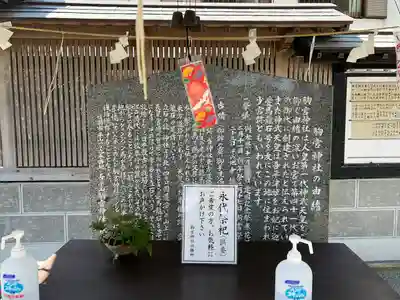

楽しみ方駒宮神社の御由緒・歴史

| ご祭神 | 《主》神武天皇 | |

|---|---|---|

| ご由緒 | 初代天皇である神武天皇の幼少時の少宮趾として伝えられ、「駒宮大明神縁起」によると、弘治2年(1556年)6月には駒宮領二町、足洗田一町を御供田として有していたとされる。

|

歴史の写真一覧

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ