おおいじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方大井神社の御由緒・歴史

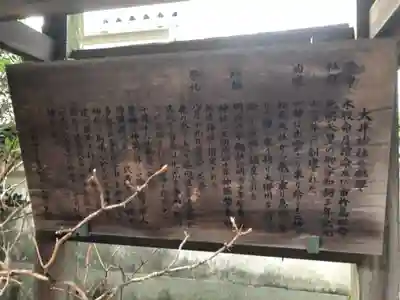

| ご祭神 | 【御本殿】 月讀命(つきよみのみこと) 市杵島比賣命(いちきしまひめのみこと) 木俣命(きのまたのみこと) 別称:御井の神 【境内社】 天満宮 菅原道真公 稲荷神社 大宮姫命 出雲神社 大己貴命 松尾神社 大山咋命 蛭子神社 事代主命 愛宕神社 火具槌命 大原神社 伊邪諾命 厳島神社 田心姫命 春日神社 建御賀豆智命 | |

|---|---|---|

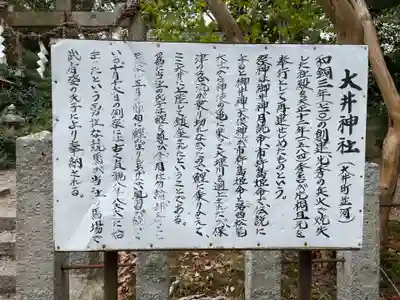

| 創建時代 | 和銅三年(710) | |

| 創始者 | 元明天皇勅命 | |

| ご由緒 | 和銅3年(710年)9月、元明天皇の勅命により創建された。

|

京都府のおすすめ🎌

広告

歴史の写真一覧

京都府のおすすめ🎌

広告

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ