ようげんいん|浄土真宗遣迎院派|南叡山

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方養源院のお参りの記録一覧(2ページ目)

ガイドさんがとても丁寧に説明して頂けます。

血天井はとてもくっきり残っていて歴史を感じました。戦乱を生きた人たちがいて今の平和な世の中があるんだなと感慨深く手を合わせました。

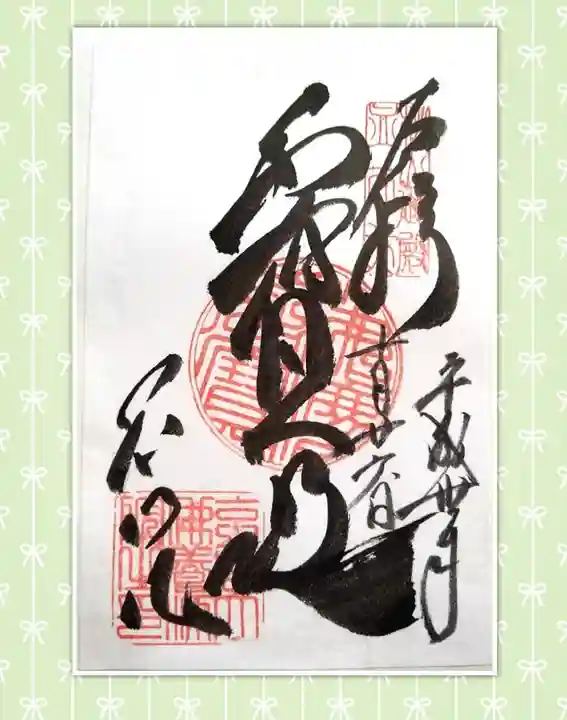

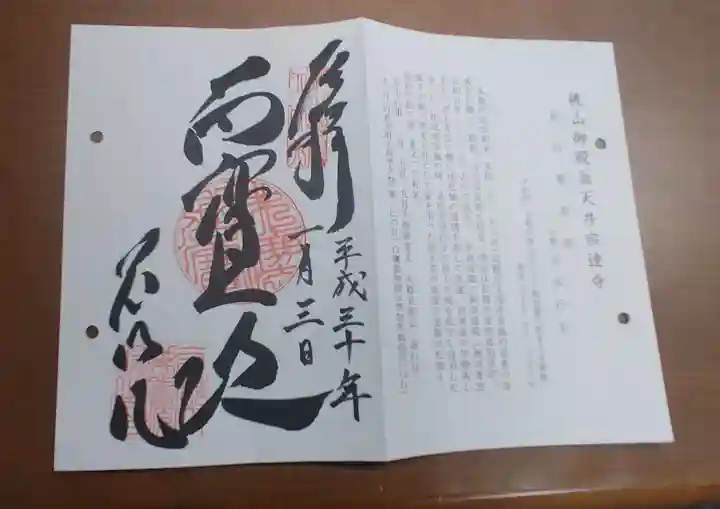

御朱印は書き置きのみでした。

青もみじがとても綺麗でした。

三十三間堂に行った際隣に合ったので寄ってみました。

浅井長政や徳川将軍家の菩提寺で、俵屋宗達の絵などもありました。

中に入るとおばちゃんがラジカセを持って順にテープの解説を流したりおばちゃんが解説したりしてくれました。

絵の解説はそれでも良いんですが、御位牌の前で手を合わせたいのに解説が終わったから次移動しますよーって感じで、うーん。

もっとゆっくりちゃんと手を合わせたかった…。

鳥居元忠さんが切腹した痕という血天井がありましたが、個人的にはくっきり残りすぎてて胡散臭いなーと思いました(苦笑)

腹から血が出てる筈なのにそこにはほとんど血の痕が無いし。

絵はとても良かったです。

三十三間堂の向かいにある。色々と面白い寺院。

まずは寺名の養源院であるが、浅井長政の院号である。

お寺は浅井三姉妹の茶々(淀君)が秀吉に願って創建された浅井家の菩提寺である。

茶々の母は織田信長の妹の市である。

1619年落雷により焼失するが、1621年に浅井三姉妹の三女、江(徳川秀忠の正室)により再興され徳川氏の菩提所となる。

秀忠と江の子、和子は後水尾天皇に入内していることから、当寺に安置されている秀忠と江の位牌には皇室の菊、徳川の葵、豊臣の桐の3つの紋が付されている。

これは日本でここだけだそうだ。

戦国のビッグネーム、織田・豊臣・徳川の縁がぐちゃぐちゃに混ざっていて大変興味深い。

堂内の杉戸には俵屋宗達の絵が残されており、これも味わい深い。

小さいが色々興味が尽きないお寺である。

雨の日にあの有名な情けない顔の豊臣秀頼の掛け軸を見せて頂けるというのでやって来ました。

ここには石川五右衛門が秀吉を襲ったと伝わる伏見城の部屋が丸々移築されてあって当時を思いはせることが出来ました。

それだけでなく、風神雷神図の俵宗達の板絵が残っており、太い線で描かれた耳が袋状になった白い象が描かれてあります。

当時の人は象は知っていてもインド象だった所為か垂れた耳がどうなっているのか分からなかったようで、袋状に描いている絵が多いですよね(笑)

で、雨だったんですよ。堂内は薄暗い。雨で更に薄暗くなってそれはもうあちこちオドロオドロシイ・・・。

特に説明のおばさんが懐中電灯を持ってふわりと天井を映し出し、

「あれが鳥居元忠の自害痕です」とか言うんです。

ゆらゆらと光源の低い懐中電灯で映し出された血天井は湿気で更にくっきりと浮かび上がっていて、

「これが頭で、これが胴体で、ここが腕ですね」とか淡々と説明されるんです。

「今日は雨なので見にくいんですが」とかおっしゃるんだけど、いやはや十分恐ろしかったですよ・・・。

そういうのをお好みでしたら雨の日に是非参拝してみてください。

堂内のご本尊前も伏見城の移築らしく装飾が見事でした。

南門

本堂玄関

護摩堂

秀吉手植えのヤマモモ

弁才天

市バス「博物館三十三間堂前」バス停下車徒歩2分。浄土真宗寺院。ご本尊は阿弥陀如来です。

1594年、豊臣秀吉の側室である淀君が父浅井長政らの二十一回忌の供養のために秀吉に願って創建。

浅井長政の法号である「養源院」からとり、浅井家の菩提寺となりました。

血天井は、伏見城落城後、自刃した武将約300人の血のりが沁みた板を使用しています。

本堂内は撮影できませんでしたが、あまりのリアルに少し涼しくなりました。

また、襖面12面は、俵屋宗達のえがあります。

ちなみに、養源院は相国寺の塔頭にもありますが、あちらは臨済宗寺院です。

白衣弁財天堂です。

毘沙門堂。山科の毘沙門堂門跡の脇門跡だったそうです。

長い参道を抜けて

本堂です。

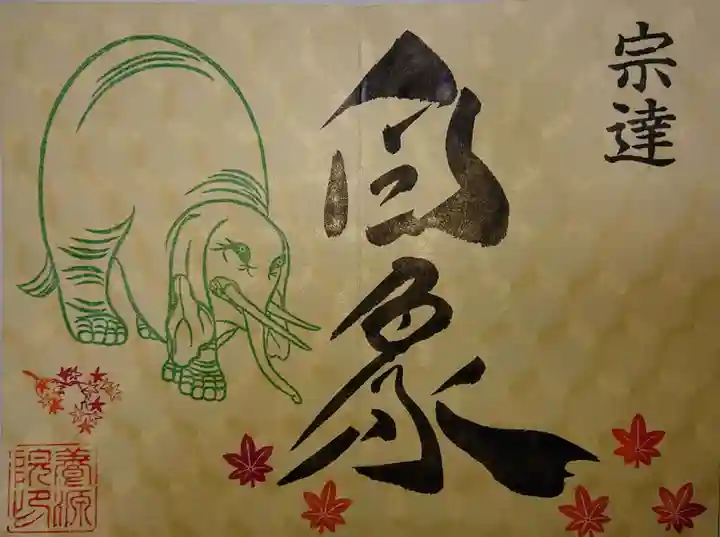

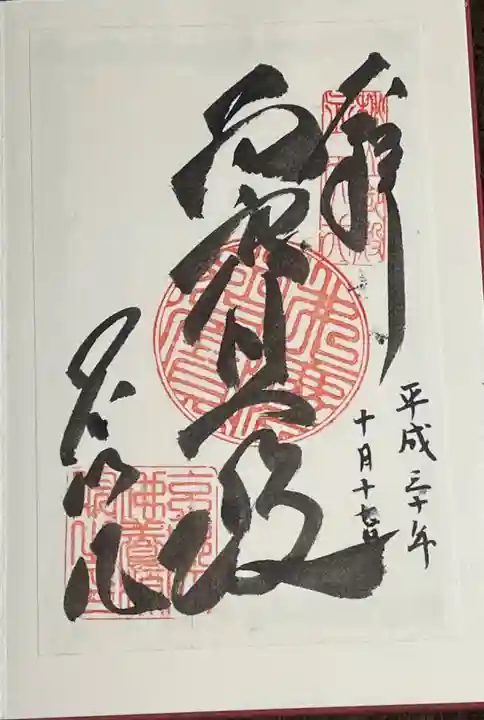

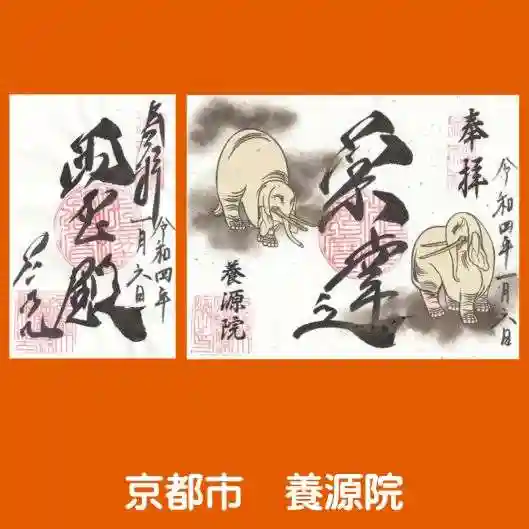

俵屋宗達筆の襖絵デザインの御朱印です。

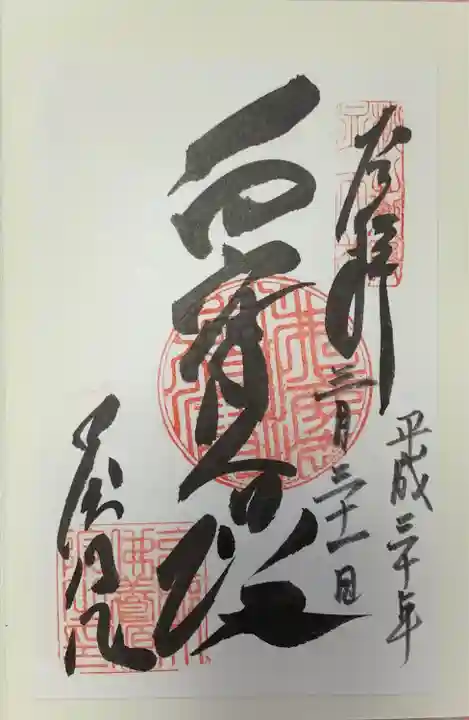

俵屋宗達筆の白象の御朱印です。

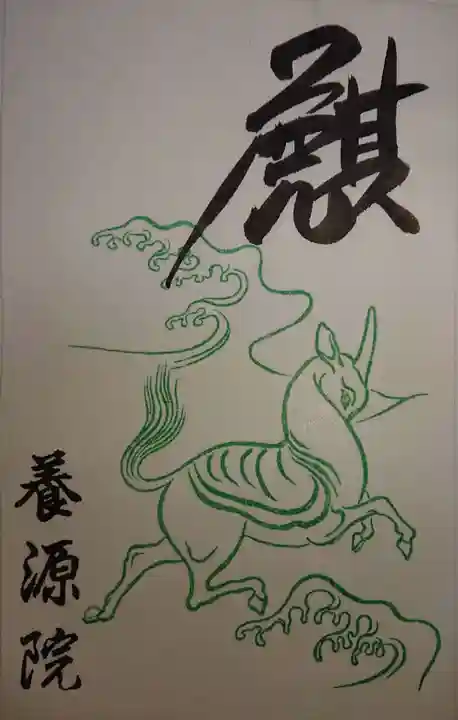

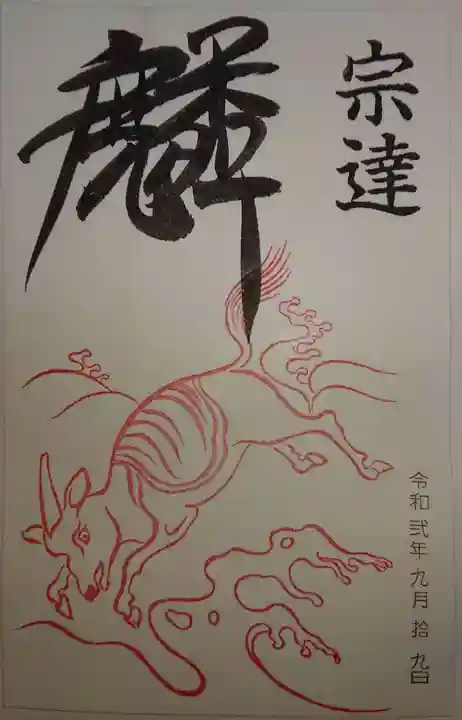

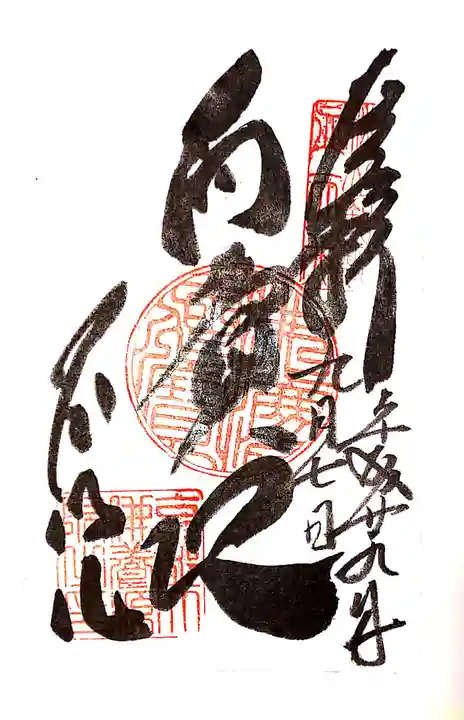

「麒麟がくる」記念の御朱印です。

2枚セットです。

この麒麟も俵屋宗達筆です。

京都府のおすすめ🎍

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

5

0