まんしゅいんもんぜき

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方曼殊院門跡のお参りの記録(1回目)

投稿日:2023年05月24日(水) 19時49分02秒

参拝:2023年5月吉日

京都市内の寺院巡りの5寺目は、左京区に在る曼殊院です。今回の寺院巡りの最後となります。

天台宗で、本尊は阿弥陀如来。

この本尊・阿弥陀如来坐像は重文で、他に慈恵大師坐像も重文です。

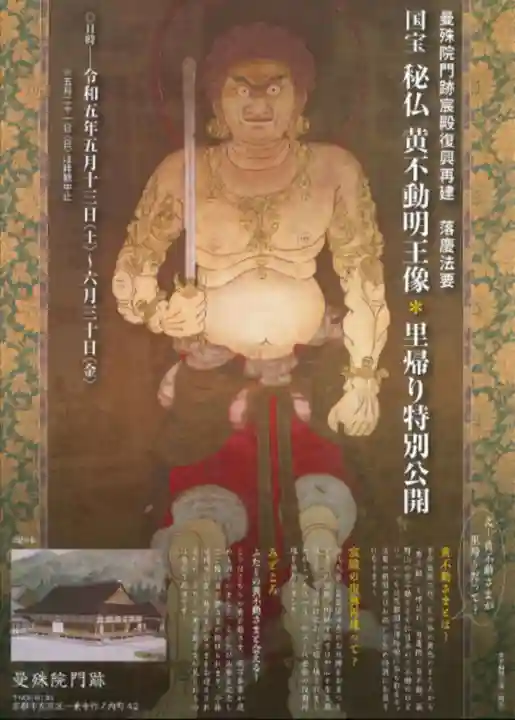

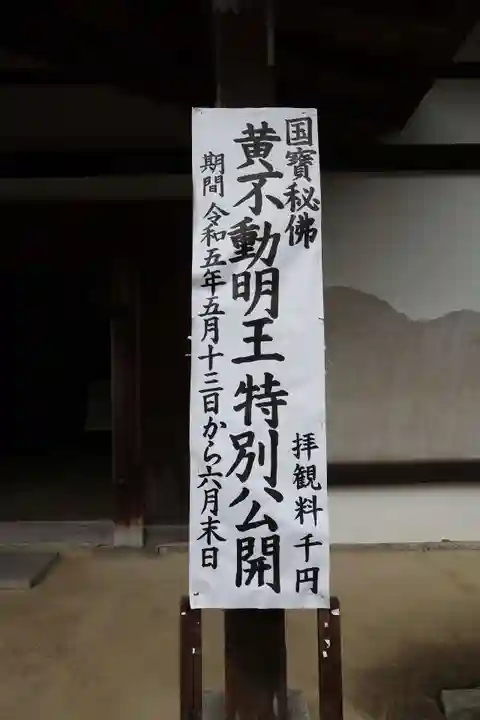

それよりも何と言っても国宝・黄不動明王像です。像と言っても実際は絵です。劣化・汚損等の懸念から京都国博に寄託中ですが、今回、5月13日~6月30日の間、里帰り特別公開として曼殊院にて拝観でき、この先いつ公開されるのかわからないため参拝する事にしました。(余程の慶事がない限り公開されない? これを読んで気になった方は行かれた方が宜しいかと。)

延暦年間(782-806年)に伝教大師最澄が、鎮護国家の道場として比叡山に創建された堂宇が始まり。後に西塔北谷に移され東尾坊と号した。門主・是算が菅原氏の出身であったことから、菅原道真を祭神とする神社である北野神社(現・北野天満宮)の初代別当になった。門主・忠尋の時に、北山に別院を建て、後に寺号を「曼殊院」と改めた。1495年頃に伏見宮貞常親王の子である慈運法親王が26世門主として入寺以後、門跡寺院になり宮門跡寺院になる。明治時代初期の神仏分離により北野神社と分離。1872年に京都府療病院建設に際して宸殿を寄付したため長年に渡り寝殿がなかったが、昨年2022年に宸殿の再建を果たしました。

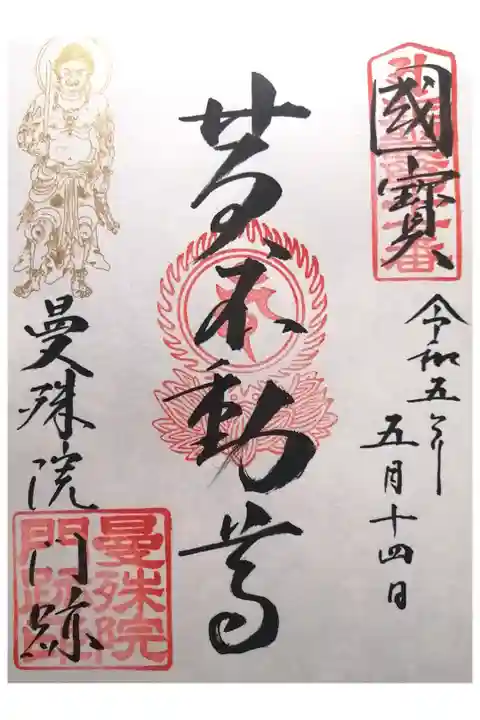

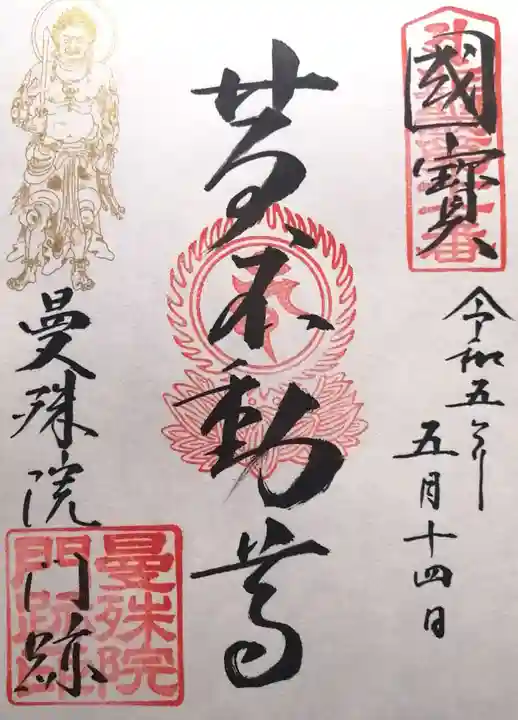

曼殊院道と名付けられた道を通って向かいますが、割と細い道で途中に擦れ違いが出来ない所がありますので注意が必要です。突き当りに勅使門、左(北)へ行くと、通用門へ行く坂の先に広めの無料駐車場がありますので停めさせて頂きました。通用門の先に拝観受付があり、拝観料(今回は1,000円)を納めて、併せて御朱印(書置きのみ、500円)を頂きました。直ぐに庫裏で、庫裏から上がって堂内へ。こちらの寺院も堂内撮影禁止です。(縁側から庭の撮影のみ可)

順路に従い拝観しますが、境内図が無いため妙法院と同じく自分が何処に居るのかイマイチわからず。幽霊の絵や襖絵、庭園を眺めました。ど素人の私が観てもいいですね。宸殿は出来て日が浅いため木の香りが清々しい。その中の一間に国宝・絹本著色不動明王像、隣には愛知県立芸術大学による模写との2幅を並べての展示。模写もスゴいと思いますが、やはり国宝の現物とは比較のしようがないです。来た甲斐がありました。

宸殿の縁の最後の所から慈恵大師坐像が観れました。とは言っても2間越しですので相当距離(8m位?)があります。慈恵大師坐像は高さ約84cm、1268年の作。像内の銘文から比叡山の僧・栄盛が33体の慈恵大師の等身大像を造る事を発願し、1261年より造り始め、全部で33体造った内の1体。(他にも現存している像が数体ある)

通用門を出て駐車場へ戻る前に、勅使門の手前に鳥居があった事を思い出し、行ってみる事にしました。鳥居をくぐると弁天池と真ん中に島(弁天島)があり、そこに曼殊院の鎮守社である菅原道真を祀る曼殊院天満宮と弁財天を祀る弁天堂がありました。曼殊院天満宮は曼殊院の建築物の中で最も古いそうです。

以上で駐車場に戻り、自宅への帰路に着きました。

天台宗で、本尊は阿弥陀如来。

この本尊・阿弥陀如来坐像は重文で、他に慈恵大師坐像も重文です。

それよりも何と言っても国宝・黄不動明王像です。像と言っても実際は絵です。劣化・汚損等の懸念から京都国博に寄託中ですが、今回、5月13日~6月30日の間、里帰り特別公開として曼殊院にて拝観でき、この先いつ公開されるのかわからないため参拝する事にしました。(余程の慶事がない限り公開されない? これを読んで気になった方は行かれた方が宜しいかと。)

延暦年間(782-806年)に伝教大師最澄が、鎮護国家の道場として比叡山に創建された堂宇が始まり。後に西塔北谷に移され東尾坊と号した。門主・是算が菅原氏の出身であったことから、菅原道真を祭神とする神社である北野神社(現・北野天満宮)の初代別当になった。門主・忠尋の時に、北山に別院を建て、後に寺号を「曼殊院」と改めた。1495年頃に伏見宮貞常親王の子である慈運法親王が26世門主として入寺以後、門跡寺院になり宮門跡寺院になる。明治時代初期の神仏分離により北野神社と分離。1872年に京都府療病院建設に際して宸殿を寄付したため長年に渡り寝殿がなかったが、昨年2022年に宸殿の再建を果たしました。

曼殊院道と名付けられた道を通って向かいますが、割と細い道で途中に擦れ違いが出来ない所がありますので注意が必要です。突き当りに勅使門、左(北)へ行くと、通用門へ行く坂の先に広めの無料駐車場がありますので停めさせて頂きました。通用門の先に拝観受付があり、拝観料(今回は1,000円)を納めて、併せて御朱印(書置きのみ、500円)を頂きました。直ぐに庫裏で、庫裏から上がって堂内へ。こちらの寺院も堂内撮影禁止です。(縁側から庭の撮影のみ可)

順路に従い拝観しますが、境内図が無いため妙法院と同じく自分が何処に居るのかイマイチわからず。幽霊の絵や襖絵、庭園を眺めました。ど素人の私が観てもいいですね。宸殿は出来て日が浅いため木の香りが清々しい。その中の一間に国宝・絹本著色不動明王像、隣には愛知県立芸術大学による模写との2幅を並べての展示。模写もスゴいと思いますが、やはり国宝の現物とは比較のしようがないです。来た甲斐がありました。

宸殿の縁の最後の所から慈恵大師坐像が観れました。とは言っても2間越しですので相当距離(8m位?)があります。慈恵大師坐像は高さ約84cm、1268年の作。像内の銘文から比叡山の僧・栄盛が33体の慈恵大師の等身大像を造る事を発願し、1261年より造り始め、全部で33体造った内の1体。(他にも現存している像が数体ある)

通用門を出て駐車場へ戻る前に、勅使門の手前に鳥居があった事を思い出し、行ってみる事にしました。鳥居をくぐると弁天池と真ん中に島(弁天島)があり、そこに曼殊院の鎮守社である菅原道真を祀る曼殊院天満宮と弁財天を祀る弁天堂がありました。曼殊院天満宮は曼殊院の建築物の中で最も古いそうです。

以上で駐車場に戻り、自宅への帰路に着きました。

御朱印(書置き)

黄不動尊と書かれています

黄不動尊と書かれています

里帰り特別公開のチラシ

国宝・絹本著色不動明王像

(ネットから転載)

(ネットから転載)

慈恵大師坐像(元三大師)

勅使門

通用門

護摩堂

寝殿の前庭

真ん中に見えるのが唐門

坪庭

弁天島

弁天堂(弁財天)

曼殊院天満宮

すてき

投稿者のプロフィール

nomuten1435投稿

仏像の造形美に惹かれて、主に寺院に参拝しております。 御朱印収集はしておりませんが、あれば頂戴します。但し、お洒落な、手の込んだ限定御朱印などは余り頂戴しませんので悪しからずです。(限定御朱印は...もっと読む

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば住職さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

住職さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。