わだづか

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方和田塚の御由緒・歴史

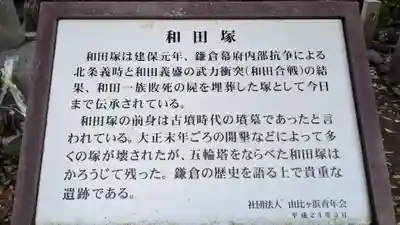

| ご由緒 | 江ノ電「和田塚駅」から海岸方面へ少し行くと、左側に石垣が積まれた一段高くなっているところに、20基あまりの五輪塔が並んでいます。ここが「和田塚」で、北条義時と和田義盛の武力衝突(和田合戦)の結果、和田一族敗死の屍を埋葬した塚として伝承されています。和田塚に近い由比ガ浜一帯は、和田合戦の主戦場となった場所です。 この塚はもと「無常堂塚」と呼ばれていましたが、1892(明治25)年、新しい道をつくる道路工事のとき、塚の一部から埴輪や土器の破片のほか、多数の人骨が掘り出されました。このとき、人骨は和田合戦で敗れた和田義盛一族のものといわれました。また、塚の上には「和田一族戦没地」の碑も立っていますが、和田一族との関係は無いようです。実際は向原古墳群の円墳の一つだったと思われますが、現在は周囲に石垣が築かれ、上部も平らに削られて古墳の形はなく、地中にはこのあたりの出土品などが集められて埋められているようです。 和田義盛は、三浦の豪族三浦大介義明の孫にあたり、頼朝の伊豆挙兵以来、頼朝の側近として仕え、のちには侍所の長官である別当として権力をふるいました。しかし頼朝の死後、執権として勢力をのばしてきた北条義時のため、一族が滅ぼされる結果となりました。 1213(建保元」年、源氏の一族の泉親衡が源頼朝の子を担いで、北条氏を倒そうとしていた企てがもれて、和田義盛の子の義直・義重やおいの胤長らがその仲間として捕らえられました。

さらに、胤長の邸を管理していた義盛の代官が、義時によって追い出され、邸は処分されてしまったので、この処置に怒った義盛が、一族をひきいて幕府や北条氏の邸を攻めたため、若宮大路を中心に鎌倉市中が戦乱に巻き込まれてしまいました。これを「建保の乱」や「和田合戦」といいます。 戦いは2日間におよんだといわれ、三浦義村の裏切りによって、和田勢はこの戦いに敗れ、一族は滅亡しました。この一連の事件は、和田氏の力をなくすために北条氏が仕組んだともいわれています。

|

|---|

歴史の写真一覧

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ