てるくにじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

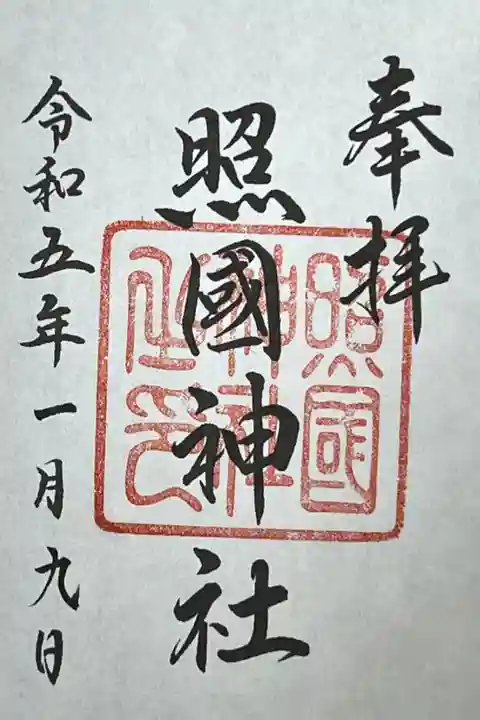

楽しみ方照國神社のお参りの記録(1回目)

投稿日:2023年03月30日(木) 20時48分33秒

参拝:2023年1月吉日

【薩摩國 古社巡り】

照國神社(てるくに~)は、鹿児島県鹿児島市照国町にある神社。旧社格は別格官幣社で、現在は神社本庁の別表神社。祭神は照國大明神(島津斉彬公)。

祭神は薩摩藩第11代藩主で、島津家28代当主だが、1858年に50歳で急逝した。1962年にその遺志を継いだ弟の島津久光と甥の島津忠義が鹿児島城内西域の南泉院郭内に祭神を祀る社地を選定し、翌1863年に孝明天皇の勅命による「照國大明神」の神号授与を受けて祠を造営したのが始まり。翌1864年に東照宮が建っていた地に改めて社殿を造営し「照國神社」と称した。明治時代に入り近代社格制度のもと県社に列格し、その後別格官幣社に昇格した。1877年の西南戦争で社殿を焼失したが1882年に復興。太平洋戦争時の1945年にも米軍の空爆により社殿を焼失、昭和戦後の1958年に現在のコンクリート造の社殿が復興造営された。

当社は、鹿児島市電・天文館通駅の北西500mの鹿児島市の中心地、城山公園(鹿児島城址)の南部にある。境内の南側に国道10号線が通っているが、当社の元参道自体も国道225号線となっている。巨大な鳥居をくぐって境内に入ると、幅の広い参道がまっすぐ続き、大きな神門をくぐると塀で囲まれた社殿前に出る造り。全体に格の高さを感じるが、入口すぐの参道の半分以上を駐車場に使っているのがちょっと残念。

今回は、旧別格官幣社、別表神社であることから参拝することに。参拝時は休日の午後、鹿児島の街中にある人気神社のようで、境内は家族連れや若者グループなど多くの参拝者が訪れていた。

境内南東端入口に立つ<大鳥居>。昭和戦前の1929年の建立で、高さは19.8m。

鳥居に向かって右手数十mの場所にある<清水忠義公像>。

<清水忠義公像>アップ。凛々しいお姿。

境内南東端入口の<社号標>(右側)。

社号標近くから社殿方向を望む。本来幅の広い立派な参道が伸びているはずだが、幅の半分以上が駐車場になっている。

屋台でさらに狭くなった参道を進む。

屋台でさらに狭くなった参道を進む。

参道上にある立派な<日露戦争凱旋紀念灯籠>。屋根には<菊の御紋>、燈籠部には島津家の家紋<丸に十字>。

数段の階段を登ったところで振り返ってみる。

参道中央にある、強烈に個性的な形に整えられた<斉鶴(イヌマキの木)>。何の形のイメージなのかな?

樹齢はなんと180年。

樹齢はなんと180年。

数段の階段を登った右側にある、立派な休憩所<浩然亭>。

数段の階段を登った左手にある<照國記念館>。1階の<照國文庫資料館>はなんと入場無料。

イヌマキの木のあたりから<神門>方向を望む。

神門前右手にある<手水舎>。

神門前左手にある<社務所>。御朱印はこちら。

<神門>全景。社殿を含めた神域は瑞垣で囲まれている。

いよいよ<神門>をくぐる。頭上には「照國神社」の扁額と「慶春飛躍」の長絵馬。

神門をくぐって右手にある<授与所>。

神門をくぐって左手にある<祈祷受付所>。

<拝殿>全景。大勢の参拝者で賑わっている。

<拝殿>正面。昇殿祈祷客がいっぱい。

拝殿から振り返って境内全景。

<拝殿>全景。かなり大きい。拝殿後ろの本殿を探して少し下がってみるが、それでも見えなかった。

後ろの高台は旧鹿児島城址であり、1877年の西南戦争時の薩摩藩陣跡。

ここには鹿児島の歴史が詰まっている。(^▽^)/

ここには鹿児島の歴史が詰まっている。(^▽^)/

すてき

投稿者のプロフィール

惣一郎1269投稿

2020年1月から寺社仏閣巡りを始めた初心者です。東京在住です。 クルマとバイク、旅行が趣味なので、近くから遠くまで、精力的にお参りしています~♪ ■2023年も引き続き、日本各地(目標:寺社...もっと読む

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば神主さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

神主さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。