きょうとくじ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方鏡徳寺のお参りの記録(1回目)

投稿日:2020年09月15日(火) 13時34分15秒

参拝:2020年8月吉日

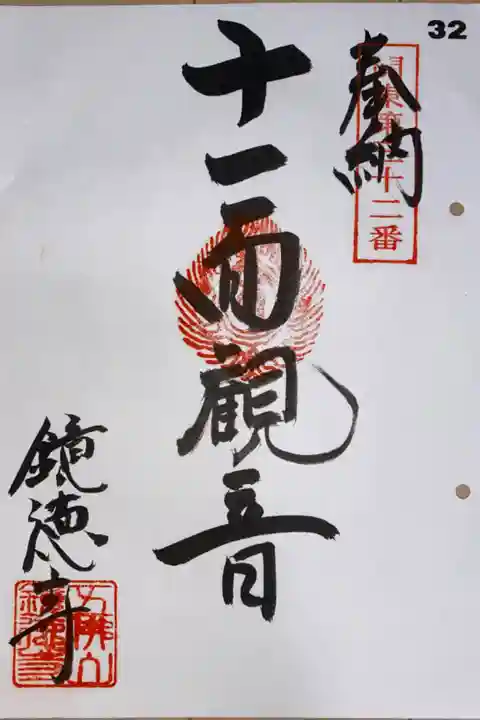

関東88カ所霊場 第32番札所 鏡徳寺

寺伝によれば大同年中(806~810)、慈覚大師の開山で、自ら本尊十一面観世音菩薩を彫ったといわれている。昔より安産開運の観音様として厚い信仰を受けている。

後の承久元年(1219)、京都醍醐寺座主、僧・光賓が東国巡礼の際に、五色の紫雲がたなびくのをみて感得され、土中より五仏と円鏡を発見した。そのことから五彿山鏡徳寺と改名したと伝えられている。その後、一時衰微したが、正安3年(1301)、僧・賢海によって再び中興され、中世期に於いては常陸の国をはじめ会津相馬にかけて十二ケ寺が賢海法流の寺として鏡徳寺の末寺であった。

開基帳によれば、寛文3年(1663)、御朱印十五石、常陸の囲を中心に奥州陸奥の他にかけ、末寺門徒を含め二二五ヶ寺を有していたとある。しかしながら再度の火災により伽藍什宝等は総て焼失していて現存しない。昭和9年本堂を再建、その後庫裡、大師堂を建立、近年では本堂の大改修と客殿の建立が行われ伽藍が整っている。(関東88カ所霊場HPより)

寺伝によれば大同年中(806~810)、慈覚大師の開山で、自ら本尊十一面観世音菩薩を彫ったといわれている。昔より安産開運の観音様として厚い信仰を受けている。

後の承久元年(1219)、京都醍醐寺座主、僧・光賓が東国巡礼の際に、五色の紫雲がたなびくのをみて感得され、土中より五仏と円鏡を発見した。そのことから五彿山鏡徳寺と改名したと伝えられている。その後、一時衰微したが、正安3年(1301)、僧・賢海によって再び中興され、中世期に於いては常陸の国をはじめ会津相馬にかけて十二ケ寺が賢海法流の寺として鏡徳寺の末寺であった。

開基帳によれば、寛文3年(1663)、御朱印十五石、常陸の囲を中心に奥州陸奥の他にかけ、末寺門徒を含め二二五ヶ寺を有していたとある。しかしながら再度の火災により伽藍什宝等は総て焼失していて現存しない。昭和9年本堂を再建、その後庫裡、大師堂を建立、近年では本堂の大改修と客殿の建立が行われ伽藍が整っている。(関東88カ所霊場HPより)

すてき

投稿者のプロフィール

Gorilla-K…449投稿

横浜で3年間の単身赴任期間中に、10年ほど前に実施していた寺社巡りを再開しました。3年間で関東、東北地方の寺社を巡る事ができ充実した単身赴任生活でした。2021年4月に地元に戻る事が出来たので、...もっと読む

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば住職さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

住職さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。