ことひらじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

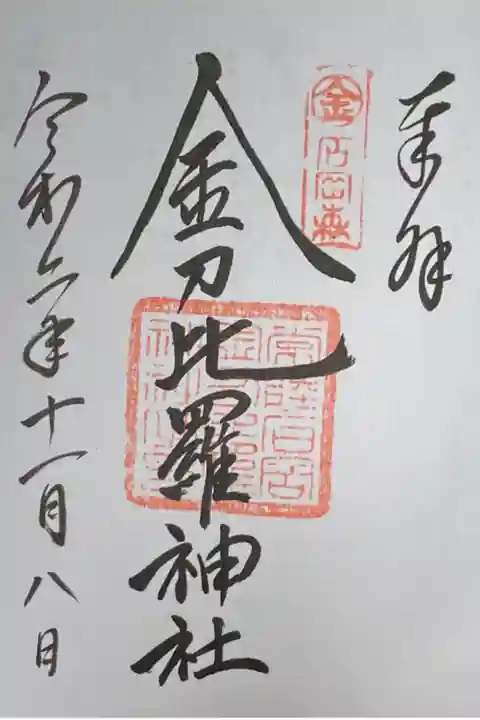

楽しみ方金刀比羅神社のお参りの記録(1回目)

投稿日:2021年11月15日(月) 23時37分21秒

参拝:2020年11月吉日

金刀比羅神社(石岡)は、茨城県石岡市にある神社。主祭神は大物主神、崇徳天皇、配祀神の香取神社祭神は経津主命。

社伝によると、中世において常陸国に勢力を誇った軍事貴族である大掾(だいじょう)氏が軍神、守護神として外城カンドリ(古地名)の地に香取神宮を祀ったのが始まり。当社石碑によると、江戸時代後期の1827年に金刀比羅神社社殿を造営して,讃岐の国の金刀比羅神社を勧請して祀ったとある。金刀比羅神社は江戸時代以来、航海守護や開運の神として信仰されてきたが、当社も古くから海の守り神として、銚子、那珂湊、平磯、平潟などの漁民から信仰され繁栄した。かつては、金刀比羅神社の例祭には大勢の参詣人で賑わったとのこと。

当社は、JR常磐線・石岡駅の南西700mほどの市街地の大通り沿いにある。南隣はNTT石岡(国府)のビル。街中の神社としては広めで、樹木は少なく境内は明るい。境内の南半分が社殿、参道、境内社があり、北半分は社務所、駐車場といった造り。

今回は、式内論社の佐志能神社(村上)の御朱印を拝受できることから参拝することに。参拝時は週末の午後、自分以外には誰も参拝者はいなかった。

社伝によると、中世において常陸国に勢力を誇った軍事貴族である大掾(だいじょう)氏が軍神、守護神として外城カンドリ(古地名)の地に香取神宮を祀ったのが始まり。当社石碑によると、江戸時代後期の1827年に金刀比羅神社社殿を造営して,讃岐の国の金刀比羅神社を勧請して祀ったとある。金刀比羅神社は江戸時代以来、航海守護や開運の神として信仰されてきたが、当社も古くから海の守り神として、銚子、那珂湊、平磯、平潟などの漁民から信仰され繁栄した。かつては、金刀比羅神社の例祭には大勢の参詣人で賑わったとのこと。

当社は、JR常磐線・石岡駅の南西700mほどの市街地の大通り沿いにある。南隣はNTT石岡(国府)のビル。街中の神社としては広めで、樹木は少なく境内は明るい。境内の南半分が社殿、参道、境内社があり、北半分は社務所、駐車場といった造り。

今回は、式内論社の佐志能神社(村上)の御朱印を拝受できることから参拝することに。参拝時は週末の午後、自分以外には誰も参拝者はいなかった。

市街地の大通りに面している<鳥居>と<社号標>。鳥居右奥に見える大きな建物が<社務所>。御朱印はこちら。

鳥居が巨大で社号標が離れているので、社号標をアップにするとこんな感じ。(駐車場は大きい。)

鳥居をくぐった景色。社殿まではけっこう距離があって、途中にも見どころもたくさんある心憎い設定。

地元の歴史を記した巨大な石碑。

鳥居くぐってすぐ、参道左側に建つ境内社群。

境内社群前から社殿を望む。

参道右側には、明治の俳人・正岡子規が学生時代『水戸紀行』でつづった当地付近での俳句。

参道右側に<手水舎>。

大正時代に当社にまつわる事象を記した石碑。

<拝殿>遠景。黒く大きく威厳のあるプロポーション。

<拝殿>全景。

<拝殿>正面。

参道右側にある境内社群。左側が<粟嶋神社>、右側が<神馬舎>。

拝殿右奥にある境内社。

<社殿>全景。

拝殿背後の<本殿>。拝殿が大きく立派な分、こぢんまりして見える。

すてき

投稿者のプロフィール

惣一郎1269投稿

2020年1月から寺社仏閣巡りを始めた初心者です。東京在住です。 クルマとバイク、旅行が趣味なので、近くから遠くまで、精力的にお参りしています~♪ ■2023年も引き続き、日本各地(目標:寺社...もっと読む

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば神主さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

神主さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。