おおくにたまじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方大國玉神社のお参りの記録(1回目)

投稿日:2021年11月03日(水) 13時51分11秒

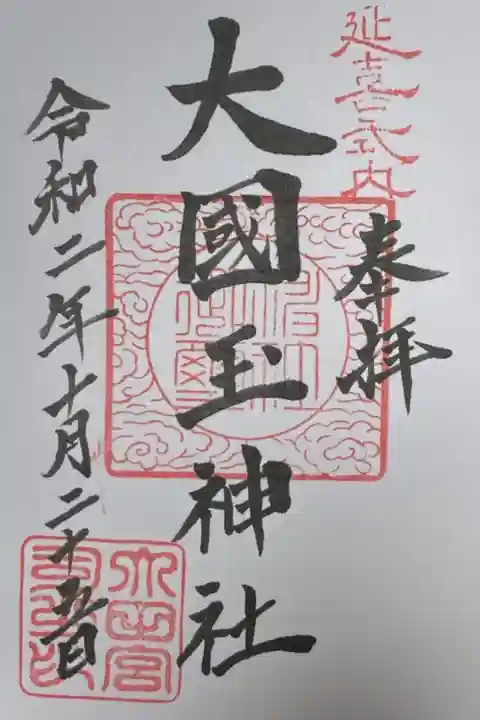

参拝:2020年10月吉日

大國玉神社(おおくにたま~)は、茨城県桜川市にある神社。式内社で、旧社格は郷社。祭神は大国主命。古くは「鹿島明神」と呼ばれた。

創建は不詳。社伝によると、奈良時代の養老年間(717年~724年)の創建。平安時代になると、『続日本後紀』に827年に神階奉授の記載があり、『日本三代実録』に846年神階昇叙の記載(別に論社あり)がある。927年の『延喜式神名帳』に記載されている「常陸国 真壁郡 大國玉神社 小」に比定されている。江戸時代に入ると徳川幕府から朱印地20石を下賜され、1699年には、水戸光圀公が四神の幡、日月の幡鉾を奉納した。明治時代に入り、郷社に列した。近年、1992年に社殿を改修。

当社は、JR水戸線・大和駅の南方2.5kmの畑が広がる田園地帯の住宅が集まるエリアにある。境内は広々とした、高木が並び立つ林で、その真ん中に新しい社殿が建っている。社殿周り含め、非常にきれいに掃き清められていて、清潔感が抜群。実際、参拝時も宮司さん自ら落葉の掃除をしていて、(結果的に)お仕事の邪魔をして御朱印を拝受した。

今回は、常陸国の式内社ということで参拝することに。参拝時は週末の午前中、参拝者は自分たち以外には誰もいなかった。

※境内地の右側にある宮司さん宅にて御朱印を拝受できる。

創建は不詳。社伝によると、奈良時代の養老年間(717年~724年)の創建。平安時代になると、『続日本後紀』に827年に神階奉授の記載があり、『日本三代実録』に846年神階昇叙の記載(別に論社あり)がある。927年の『延喜式神名帳』に記載されている「常陸国 真壁郡 大國玉神社 小」に比定されている。江戸時代に入ると徳川幕府から朱印地20石を下賜され、1699年には、水戸光圀公が四神の幡、日月の幡鉾を奉納した。明治時代に入り、郷社に列した。近年、1992年に社殿を改修。

当社は、JR水戸線・大和駅の南方2.5kmの畑が広がる田園地帯の住宅が集まるエリアにある。境内は広々とした、高木が並び立つ林で、その真ん中に新しい社殿が建っている。社殿周り含め、非常にきれいに掃き清められていて、清潔感が抜群。実際、参拝時も宮司さん自ら落葉の掃除をしていて、(結果的に)お仕事の邪魔をして御朱印を拝受した。

今回は、常陸国の式内社ということで参拝することに。参拝時は週末の午前中、参拝者は自分たち以外には誰もいなかった。

※境内地の右側にある宮司さん宅にて御朱印を拝受できる。

境内南端入口。畑が多い田園地帯にある。南側は大きな小学校。

高さが低く、控え目な<社号標>。<式内*社 大國玉神社>とある(*の文字は削られている)。

注連縄のかかった大きな鳥居の奥は真っ暗で、サバイバル系ではないかと心配になる。蜘蛛の巣注意...(^_^;)

と思ったら、境内は明るく開けていて、とても綺麗に掃き清められている。素晴らしい! 写真右端に、屋根なしの<手水盤>。

<拝殿>全景。よく見ると、手前の<狛犬>は新しいし、拝殿も最近改築したもののようで、すごくきれい。

<拝殿>正面。味のある文字の扁額。

社殿右側の石製小祠群。

拝殿の後ろの<本殿>。屋根、躯体ともにとても綺麗。

本殿近くにある屋根付きの石製小祠。<青麻神社>とある。

本殿近くにある境内社。表札には<八百萬神集合社>とある。なんと欲張りな...(^_^;)

社殿左側の石製小祠と石碑群。とびとびに配置されている。

<社殿>全景。改築してそんなに時間が経たないことと、手入れが行き届いており、気持ちが良い社殿。(近くの石碑に1992年改築とあった。)

拝殿に向かって右手にある<社務所>。当社、無人社だが社務所の裏手50mほどの場所に宮司さん宅がある。御朱印はそちら。

社務所の隣の小祠。専用手水盤付き。

参拝時、ちょうど宮司さんが境内清掃中であったが、ご親切にも手を止めて御朱印対応をいただいた。m(_ _m)

すてき

投稿者のプロフィール

惣一郎1269投稿

2020年1月から寺社仏閣巡りを始めた初心者です。東京在住です。 クルマとバイク、旅行が趣味なので、近くから遠くまで、精力的にお参りしています~♪ ■2023年も引き続き、日本各地(目標:寺社...もっと読む

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば神主さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

神主さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。