かもじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方賀茂神社のお参りの記録一覧

絞り込み

東方寺を一旦離れて近くの賀茂神社に行ってみました。

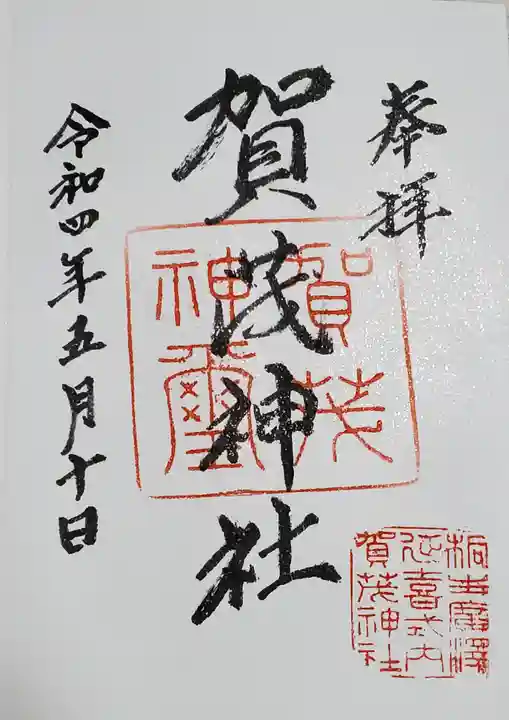

地味な所にありますが何気に延喜式内社で、前回その格式に恥じぬ幽玄さに打たれたため再訪。

前回は冬の寒い時期でしたが、この季節に訪れるとより一層この神社の魅力が引き立ちます。

古代祭祀場跡や神籠石という神奈備がある古の聖地のためか、何か霊気のようなものが漂ってる気がしますね。

今回は直接拝んだのは本殿だけで摂社は全て遥拝。 イチイチ拝むのが面倒くさかった・・・ではなくて(^^;

今回は気候も最高だったせいか、なんか境内にいるだけで非常に気持ちよくて、わざわざ形式ばった祈りを捧げなくても社と相対するだけで神と霊的な交換ができた気がした・・・言い訳に聞こえても結構ですがマジでそんな気がしたのですw

まさにこれが「癒し」というやつなんでしょうね。

さて、本殿に近付くと前回同様、宮司さんの奥様と思われる方が出てきました・・・あれ?デジャヴ??(・・;)

社務所の扉が開いてて中からテレビの音も聞こえたので声掛けしてみたましたが反応なし・・・むう、東方寺と同じ今日も留守か(・д・)

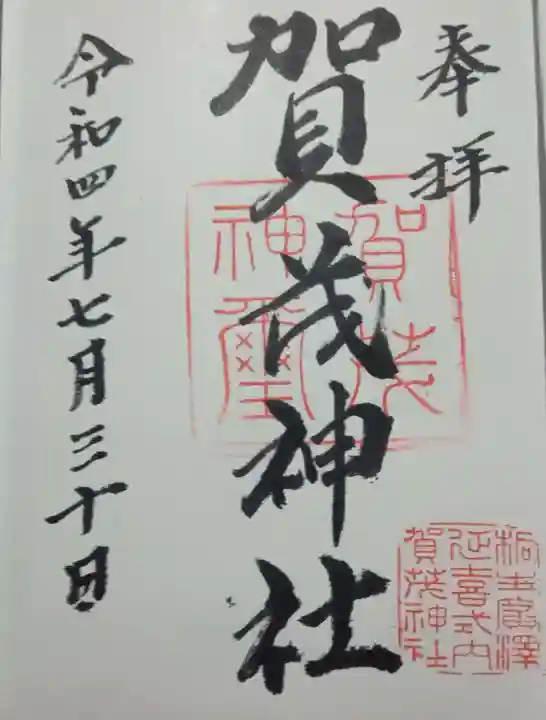

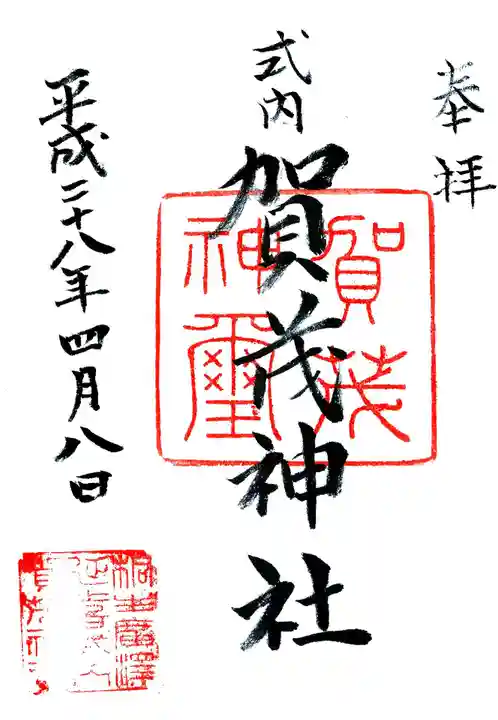

まぁなんか今日は拝んだだけで満足したのでこのまま帰るかと思ったのですが・・・前回は見失ってしまった奥様と今回は社務所前でバッタリ遭遇できたので、御朱印をお願いしてみたところ、奥から高齢の宮司さんを呼んでくださり受印することができました☆

なんだ、宮司さんいるんじゃんw

社務所に常時人がいる大社は別として、やっぱり寺社を拝むには時節とかあるのかもしれませんね。

勝手な妄想かもしれないけど今日は明らかにここの神様に歓迎されてる気がしたw

残念ながら今回は東方寺Projectは攻略できませんでしたがw フト、ここが前々から行ってみたかった延喜式内社の目と鼻の先だということに気付き、そちらに行ってみることにしました。

・・・まぁ自分は社格とかほとんど拘らないんすけど(^^;

近代社格制度なんてほとんど政治的意図で決めたもんだろうし、延喜式神名帳も平安時代の神社版ミシュランガイドか食べログみたいなものだべ?('A`)

おそらく賄賂・寄進・コネ等によるステマも現代より遥かに入ってると思うし(違w)

ここは桐生市と太田市と隔てる八王子丘陵の東麓側にあります。

ちなみに西麓側には薮塚温泉とか、グンマーの誇るB級スポット、ジャパンスネークセンターや三日月村ありw

何気にイノシシが住み着いてるらしくこの神社にも出没すると聞いてたのですが、市街地近くの低い山なのでホンマかいな(?_?)と半信半疑で行ってみたところ・・・

・・・なるほど、これはイノシシ出るわ(・・;)

というか鬱蒼としたモミの森に囲まれてて、周りには古代祭祀遺構なども点在する、予想以上に神域感抜群の神社!(゚∀゚)

幻想郷に来て命蓮寺から博麗神社に移動したような気分がちょっとだけ味わえましたw

(ちなみに近くに自動車博物館という洋風建築があり、これをムリヤリ紅魔館と妄想すればより完璧かもw)

さて境内を撮影していると、本殿から霊夢・・・じゃなくてw 年配のご婦人が出てきました。

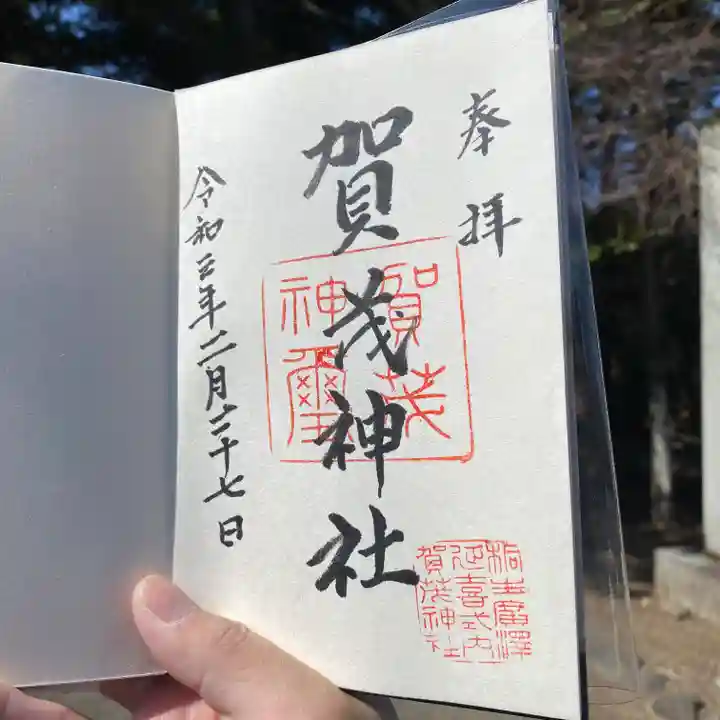

ラッキー☆人がいる、これで受印も完璧(゚∀゚)

・・・と思ったのですが、参拝を終えて社務所を訪ねたところ・・・ここも居留守かよ(´・ω・`)

中からテレビの音がするのに呼び掛けても誰も出てこない(ーー;)

まぁ調べてみたところ、ここの宮司さんは不在が多いらしく、何回通ってもなかなか受印できない方も結構いるようなので仕方ない。

東方寺Projectをコンティニュープレイした時にでもまた出直しますw

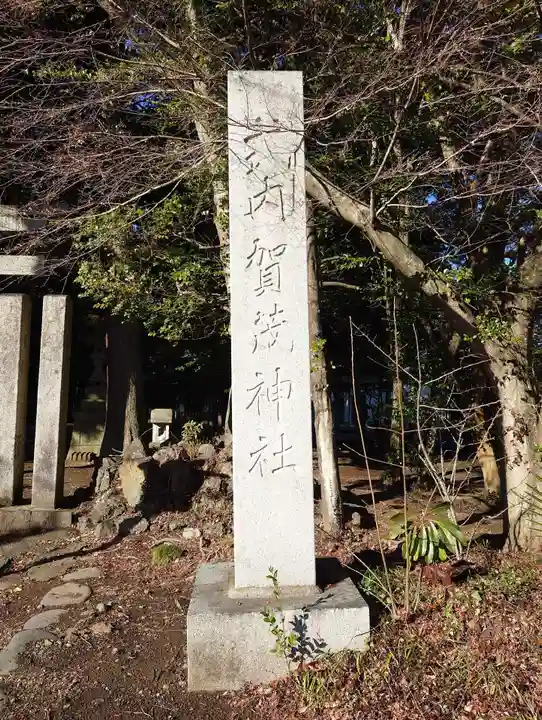

神社入口

この神社前の道路が広くなってるところが駐車スペース

周辺地図

なんと古代祭祀跡とか神籠石という磐座もあるらしい!?

素晴らしい♪ 古神道の息吹がビシビシ伝わってくるぜ(*゚∀゚)=3

賀茂神社(かも~)は、群馬県桐生市小曽根町にある神社。式内社で、旧社格は郷社。祭神は、賀茂別雷神。

創建は不詳。社伝によると、崇神天皇の御代に、豊城入彦命が東国鎮護のため山城国の賀茂神を勧請して創建。『日本後紀』には、平安時代初期の796年、同じ上野国の美和神社とともに官社に列したとの記載がある。927年に編纂された『延喜式神名帳』に記載される「上野国 山田郡 賀茂神社 小」に比定されている。1089年の清原武衡・家衡の反乱の際、源義家が当社で戦勝祈願をし、戦勝後、賽祀のため奉幣の神楽を奏したと伝わる。明治時代には、近代社格制度の下、郷社に列した。

当社は、JR両毛線・小俣駅の西南西2kmの広沢丘陵という小丘の北斜面の麓にある。駅からは途中渡良瀬川を渡る必要があるので、道のりだと3km弱。麓の住宅街を抜け、なだらかな坂道登って行くと境内東端の鳥居に行きつく。境内は広く、背後に山の斜面を抱く形。針葉樹のモミの木が群生して境内全体を覆っており、神秘的な雰囲気を醸し出している。御神木の極太巨木もインパクト大。拝殿は新しくきれいだが、本殿は室町時代の造営と、建物の由緒も正しい。境内にウリボーがいるというおまけ付き。

今回は、上野国の式内社ということで参拝することに。参拝時は週末の午前中で、自分以外にも、神社好きと思しき若い男性が一人参拝に訪れていた。

※今回は、社務所に人の気配を感じなかったため、御朱印を拝受せずに参拝を終えたが、ネットで調べると境内社務所で御朱印を拝受可能との情報あり。なので、要再参拝...涙

もっと読む最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ