えりんじ|曹洞宗|笑岩山

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方恵林寺の御由緒・歴史

| ご本尊 | 《本尊》釈迦如来 《脇侍》文殊菩薩・普賢菩薩 《霊場本尊》観音堂(矢場観音) 《堂宇》目薬師如来 | |

|---|---|---|

| 創建時代 | 永正十七年(1520年) | |

| 開山・開基 | (開基)矢場植繁 (開山)大年宗彭 | |

| ご由緒 | 矢場氏は、矢場の地に金山城の支城である矢場城などを構え戦国時代に活躍した一族である。始祖は矢場惣佐衛門国隆で、金山城主新田(岩松)家純の重臣横瀬国繁の弟である。

|

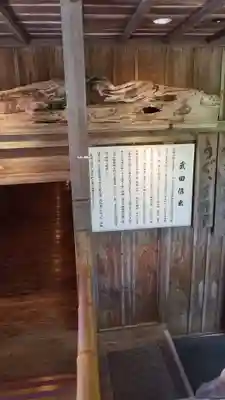

歴史の写真一覧

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ