ごほうでんくまのじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方100年後に神社お寺を残せる未来へ

御宝殿熊野神社について

国重要無形民俗文化財に指定されている「稚児田楽・風流」は、県内唯一の貴重な稲米儀礼の古典的な舞いです。

また、樹齢800年の大ケヤキは圧巻です。

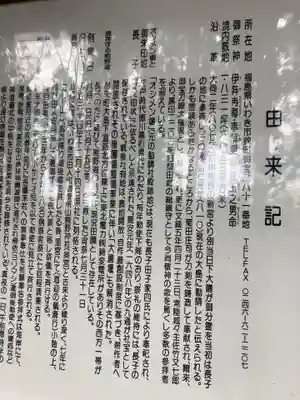

旧菊多郡73ケ村の総鎮守で、大同2年(807年)に紀州熊野の新宮・本宮・那智の三所より分霊を勧請し、長子地内に仮宮を造営したのが始まりとされています。

おすすめの投稿

境内・文化財

境内・文化財をもっと見る|歴史

【 三所権現の勧請と尊崇 】

大同2年(807年)、別当日下大膳は紀州熊野の新宮・本宮・那智の三所より分霊を勧請し、現在の錦町長子の地に仮宮を建てました。

伝説によれば、仮宮から三羽の鳥が飛び出し現在の社地に止まったことから、弘仁元年(810年)に遷宮されたと言われています。

霊験あらたかなるところから、菊田荘司が刀剣を鋳造して奉納し、以来、御宝刀殿大権現として尊崇されてきました。

さらに、文禄5年(1596年)4月23日には、常陸城主の佐竹又七郎から黒印220石が寄進され、旧菊田郷の総鎮守となりました。

【 奥宮と里宮・祭り 】

田人町の御斎所山熊野神社は奥宮と呼ばれ、御宝殿熊野神社は里宮と呼ばれ、両神社の祭神は姉妹関係にあたると伝えられています。

御斎所山熊野神社では、7年に1度神輿が下山し、浜下りの儀式が行われる例大祭があります。

御宝殿熊野神社との表敬参拝の後、2つの神社の神輿が同時に出社し、途中で別れ、御宝殿は元宮に向かい、他方は御斎所山に戻ります。

(昭和42年以降中断、平成25年復活)

【 田楽・獅子舞の伝承と文化財指定 】

当社の田楽と獅子舞は古代の民俗芸能が伝承されたものであり、昭和47年4月13日に福島県の重要無形文化財(指定第一号)に指定されました。

さらに、昭和51年5月4日には文化長官によって「御宝殿熊野神社田楽・風流」として国の重要無形民俗文化財(第一回10号)に指定されました。

令和の今日に至っても、田楽・獅子舞を含む様々な行事「風流」が賑やかに行われており、終日社頭の内外で平安絵巻のような奉納行事が執り行われています。

御宝殿熊野神社の情報

| 住所 | 福島県いわき市錦町御宝殿81 |

|---|---|

| 行き方 | ・車でいわき勿来ICから約10分

|

御宝殿熊野神社の基本情報

| 名称 | 御宝殿熊野神社 |

|---|---|

| 読み方 | ごほうでんくまのじんじゃ |

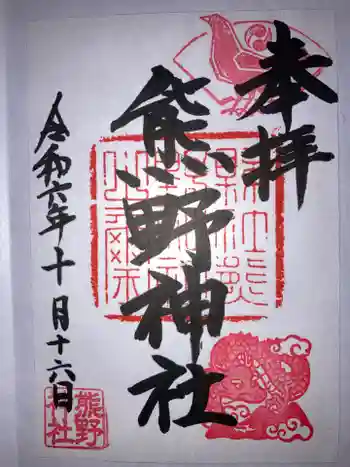

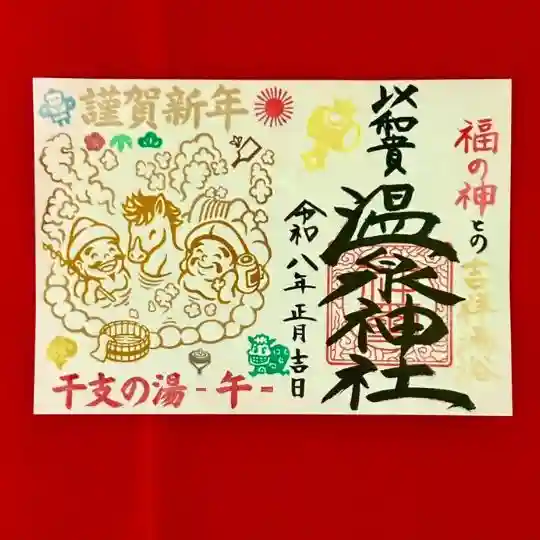

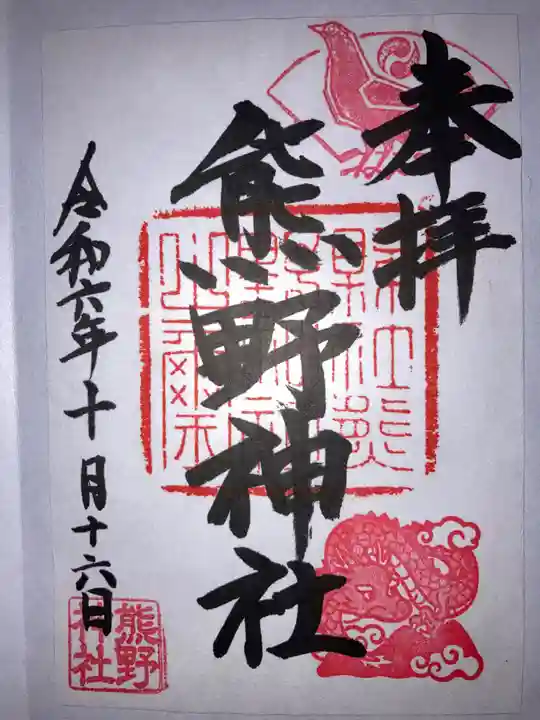

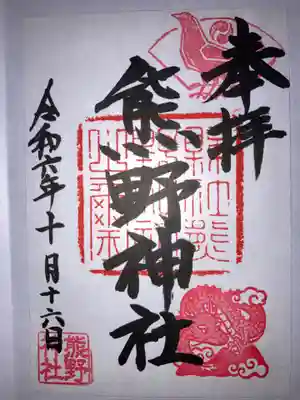

| 御朱印 | あり |

| 限定御朱印 | なし |

| 電話番号 | 0246-62-2207 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

詳細情報

| ご祭神 | 伊弉那冊尊(イザナミノミコト) 速玉之男命(ハヤタマオノミコト) 事解男命(コトサカオノミコト) |

|---|---|

| 創建時代 | 大同2年(807年)6月7日 |

| 本殿 | 権現造(本殿、拝殿は正応三年の建築と伝えられている。現在の棟札によれば、寛政年間に修造されている。) |

| 文化財 | 御宝殿熊野神社田楽風流…国重要無形民俗文化財(第一回10号) |

| ご由緒 | 【 三所権現の勧請と尊崇 】

|

| 体験 |

ホトカミのデータについて

ホトカミには、日本最大となる全国15万8千件の神社お寺の情報や、2万件以上の御朱印のオリジナルデータがあります。

ご利用になりたい法人様やメディア関係の方々は、こちらよりお気軽にご相談ください。

近くの神社お寺

周辺エリア

御宝殿熊野神社に関連する記事

おすすめのホトカミ記事

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ