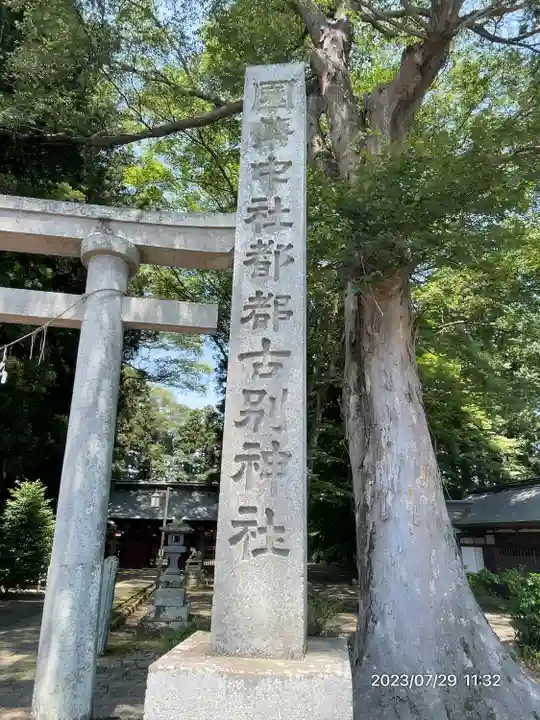

つつこわけじんじゃ(やつき)

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方都々古別神社(八槻)のお参りの記録(1回目)

投稿日:2024年07月11日(木) 01時20分13秒

参拝:2023年7月吉日

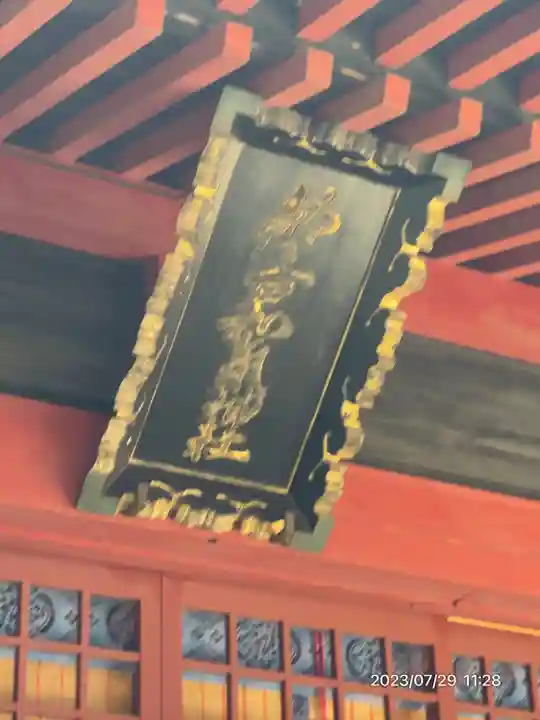

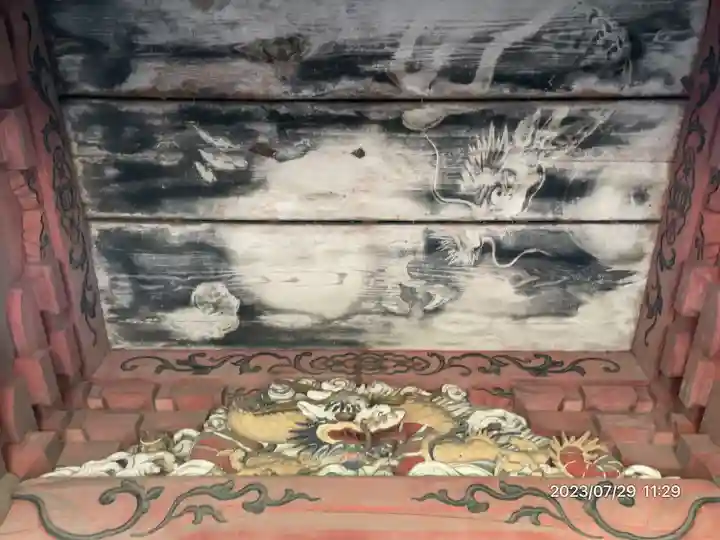

都々古別神社(八槻)の参拝記録

社記(慶長2年(1597年)の陸奥国一宮近津大明神縁起)によると、第12代景行天皇の時に皇子の日本武尊が奥羽に至り八溝山の東夷を討った際、日本武尊を守護した3神が建鉾山(福島県白河市表郷三森)に隠れたので、尊は東方に箭を放ち箭の着いた地(箭津幾:やつき)に神社を創建したという。そして源義家が奥州征伐に訪れた際に「千勝(近津)大明神」と改称したと伝える。

地名の「八槻」の語源伝承は『陸奥国風土記』逸文(大善院旧記所引)にも見え、日本武尊が東夷征伐の際に放った八目鳴鏑(鏑矢)が落ちた地が「矢着」と称されたが神亀3年(726年)に「八槻」に改めたとし、別伝として日本武尊が放ち8人の土蜘蛛(在地首長)を貫いた8本の矢がいずれも槻の木になったので「八槻」になったともいう。

社記(慶長2年(1597年)の陸奥国一宮近津大明神縁起)によると、第12代景行天皇の時に皇子の日本武尊が奥羽に至り八溝山の東夷を討った際、日本武尊を守護した3神が建鉾山(福島県白河市表郷三森)に隠れたので、尊は東方に箭を放ち箭の着いた地(箭津幾:やつき)に神社を創建したという。そして源義家が奥州征伐に訪れた際に「千勝(近津)大明神」と改称したと伝える。

地名の「八槻」の語源伝承は『陸奥国風土記』逸文(大善院旧記所引)にも見え、日本武尊が東夷征伐の際に放った八目鳴鏑(鏑矢)が落ちた地が「矢着」と称されたが神亀3年(726年)に「八槻」に改めたとし、別伝として日本武尊が放ち8人の土蜘蛛(在地首長)を貫いた8本の矢がいずれも槻の木になったので「八槻」になったともいう。

すてき

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば神主さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

神主さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。