おおねちじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方大根地神社のお参りの記録(1回目)

投稿日:2024年09月18日(水) 22時40分21秒

参拝:2024年9月吉日

飯塚と筑紫野の市境にある大根地山の山頂近くにあり、社名には表れていませんが稲荷神社となります。筑前福岡藩主4代目の黒田綱政公から篤い崇敬を受けており、太宰府の石穴稲荷、佐賀の祐徳稲荷と共に諸説の多い「九州三大稲荷」の一つに数えられています。

《一の鳥居》

一の鳥居は二か所あり、こちらは国道200号線のすぐそばにあります。この奥の参道が境内近くまで車で登ることができますが、かなり急な山道なのでお気を付けください。

一の鳥居は二か所あり、こちらは国道200号線のすぐそばにあります。この奥の参道が境内近くまで車で登ることができますが、かなり急な山道なのでお気を付けください。

《眷属像》

ここの眷属さんが一番立派かもしれない。

ここの眷属さんが一番立派かもしれない。

《二の鳥居》

山道を進むと途中にあり、5、6基ほど鳥居が連なっていますが、境内はまだまだ先です。

ここに鳥居があるのは目の前を江戸から長崎(小倉~出島)をほぼ直線で結ぶ長崎街道が走っており、当社はその道中に遥拝所として鳥居が設けられていると思われます。

ここから少し進むと一番下の駐車場があります。所見の方はそこで停めて歩くことを推奨します。

山道を進むと途中にあり、5、6基ほど鳥居が連なっていますが、境内はまだまだ先です。

ここに鳥居があるのは目の前を江戸から長崎(小倉~出島)をほぼ直線で結ぶ長崎街道が走っており、当社はその道中に遥拝所として鳥居が設けられていると思われます。

ここから少し進むと一番下の駐車場があります。所見の方はそこで停めて歩くことを推奨します。

《境内入口の鳥居》

左手に見える烏帽子岩は、神功皇后さまが熊襲征伐の際にこの山に登って采配を行った伝承を持ちます。

左手に見える烏帽子岩は、神功皇后さまが熊襲征伐の際にこの山に登って采配を行った伝承を持ちます。

《境内の眷属像》

一の鳥居の眷属さんに比べると目元がイケメン。

一の鳥居の眷属さんに比べると目元がイケメン。

《駐車場》

境内のすぐ横まで車を進めることができますが、道中はすれ違いもできなければUターンもできないほどに狭くカーブが多いため、下の駐車場で停めず車で登ってきた場合、ここまで上がることを地元の人に勧められました。

境内のすぐ横まで車を進めることができますが、道中はすれ違いもできなければUターンもできないほどに狭くカーブが多いため、下の駐車場で停めず車で登ってきた場合、ここまで上がることを地元の人に勧められました。

《表参道》

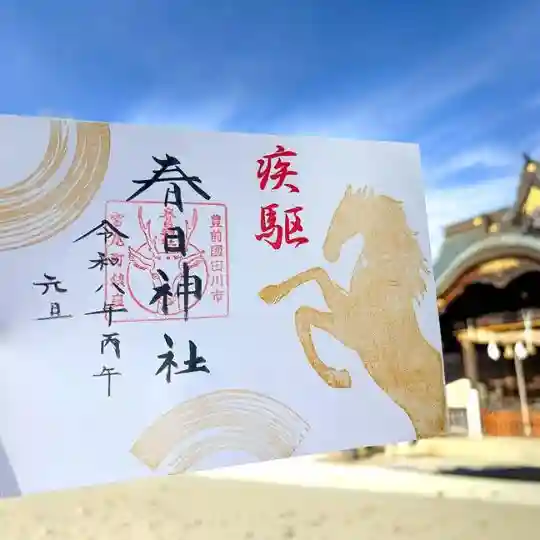

《周辺地図と由緒書き》

近くの英彦山と宝満山と共に修験の山としての信仰があったようです。

近くの英彦山と宝満山と共に修験の山としての信仰があったようです。

《神馬像》

《末社群①》

《手水舎》

水は流れていませんでしたが、水鉢にはきれいな水が貯めてありました。

水は流れていませんでしたが、水鉢にはきれいな水が貯めてありました。

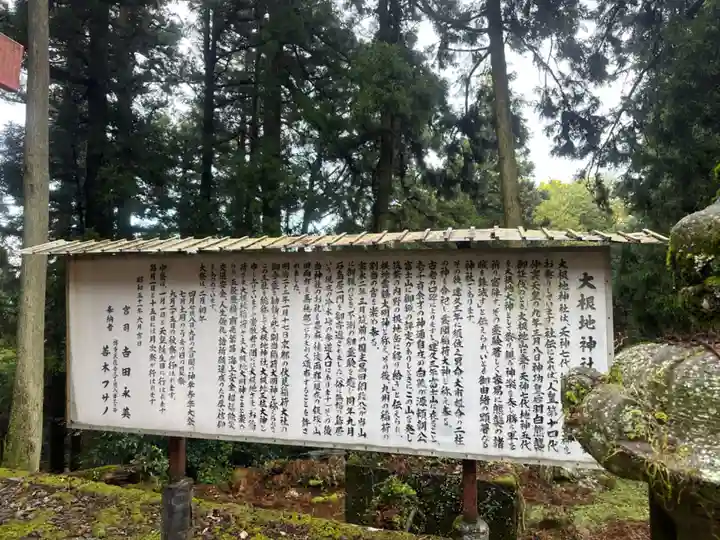

《由緒書き》

最初は神代七代と地神五代の神々を祀る神社であり、神功皇后さまによって創祀されました。

しかしなぜか素戔嗚尊さまと大市姫命さまを祀って「雲閣稲荷大明神」となります。この時に白狐が富士山から当地に移り住んだことで「根地雲鶴大明神」と変わります。

最初は神代七代と地神五代の神々を祀る神社であり、神功皇后さまによって創祀されました。

しかしなぜか素戔嗚尊さまと大市姫命さまを祀って「雲閣稲荷大明神」となります。この時に白狐が富士山から当地に移り住んだことで「根地雲鶴大明神」と変わります。

《参道の鳥居》

石の鳥居と朱塗りの木の鳥居がランダムに並びます。

石の鳥居と朱塗りの木の鳥居がランダムに並びます。

《灯篭》

《鳥居と社号碑》

ちなみに先程の由緒書きのように神代七代&地神五代→雲鶴稲荷大明神→別当稲荷大明神と名前が変わり御祭神も代わっているように見えますが、

由緒書きに「三社を総称して大根地神社」とあり、拝殿内部には「雲閣神社」「大根地神社」「別當神社」の3種の扁額があります。

それぞれ時代背景の社名を照らし合わせると、

雲閣→素戔嗚尊・大市姫命

大根地→神代七代&地神五代

別當→稲荷大神

になると思われ、現在も歴代の御祭神方は祀られていると思われます。

ちなみに先程の由緒書きのように神代七代&地神五代→雲鶴稲荷大明神→別当稲荷大明神と名前が変わり御祭神も代わっているように見えますが、

由緒書きに「三社を総称して大根地神社」とあり、拝殿内部には「雲閣神社」「大根地神社」「別當神社」の3種の扁額があります。

それぞれ時代背景の社名を照らし合わせると、

雲閣→素戔嗚尊・大市姫命

大根地→神代七代&地神五代

別當→稲荷大神

になると思われ、現在も歴代の御祭神方は祀られていると思われます。

《拝殿》🙏

👁チェックポイント‼️

由緒書きにあった「九州の稲荷の別当の官」というのが解釈が難しいですが、社寺に対する「別当」というのはその社務寺務を統括する長官に相当する役職であり、その意味合いで説明すると「九州の稲荷神社を統括する神社」であったということになるでしょうか。

そのため実際は稲荷神社ではなかったもののその立場から「九州三大稲荷」に数えられるようになったようです。

また明治に伏見稲荷大社から公式に稲荷大神さまを勧請したため、現在はちゃんと稲荷神社になっています。

👁チェックポイント‼️

由緒書きにあった「九州の稲荷の別当の官」というのが解釈が難しいですが、社寺に対する「別当」というのはその社務寺務を統括する長官に相当する役職であり、その意味合いで説明すると「九州の稲荷神社を統括する神社」であったということになるでしょうか。

そのため実際は稲荷神社ではなかったもののその立場から「九州三大稲荷」に数えられるようになったようです。

また明治に伏見稲荷大社から公式に稲荷大神さまを勧請したため、現在はちゃんと稲荷神社になっています。

《末社群②》

石祠がずらっと並んでおり、名前がついているものないものバラバラです。聞いたことのない社名を持つお社もあるので、稲荷神社なのかもしれないですね。

石祠がずらっと並んでおり、名前がついているものないものバラバラです。聞いたことのない社名を持つお社もあるので、稲荷神社なのかもしれないですね。

《磐座?》

《授与所》

普段は無人のようです。春季大祭になるとこちらの神様が麓の老松神社の方に降りるそうで、本務社はそちらのようです。

普段は無人のようです。春季大祭になるとこちらの神様が麓の老松神社の方に降りるそうで、本務社はそちらのようです。

《朱印箱》

書置きの御朱印とおみくじが置かれていました。

書置きの御朱印とおみくじが置かれていました。

《景色》

木があるので見渡しにくいです。ちなみに麓にいる間は夕立のような豪雨に遭いました。

木があるので見渡しにくいです。ちなみに麓にいる間は夕立のような豪雨に遭いました。

《朝日丸神社》

この下少し行くと社があります。

この下少し行くと社があります。

すてき

投稿者のプロフィール

神祇伯1741投稿

どうも、全国の古い神社に出没するお稲荷さんの下僕です。ブログで参拝した神社の感想上げてます(2/22更新) 御朱印も集めてますが写真は載せない主義なので、戴けたところは順次報告&更新します。もっと読む

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば神主さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

神主さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。