みささじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方三朝神社の御由緒・歴史

| ご祭神 | 大山祇神・武内宿禰・誉田別尊・大己貴命・素戔嗚尊 | |

|---|---|---|

| 創建時代 | 大正10年(1921) | |

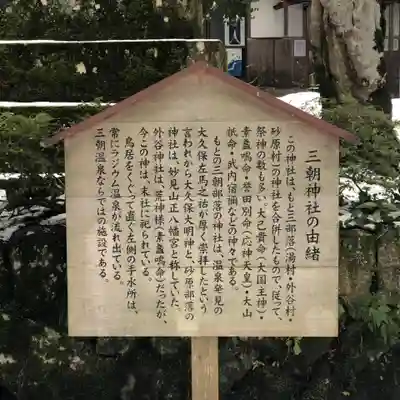

| ご由緒 | 三朝神社の創建は大正10年(1921)、近隣3地区の三朝神社鎮守である湯村神社、外谷神社、砂原神社が合併したのが始まりとされ、村社に列し大正13年(1924)に神饌幣帛料供進社に指定されています。湯村神社(祭神:大己貴命)は三朝地区の氏神で三朝温泉を発見した大久保左馬之祐が崇敬庇護した事から大久保大明神と呼ばれ、明治時代初頭に発令された神仏分離令により仏教色が一掃され湯村神社に社号を改めています。外谷神社(祭神:素盞鳴尊)は外谷地区の氏神で当時は牛頭天王と称していましたが神仏分離令により一時排社となり明治10年(1877)に湯村神社の境内社として復しました。 砂原神社は(祭神:誉田別尊・武内宿禰命・大山祇命)は砂原地区の氏神で当初は妙美井山の山頂付近に鎮座し妙見山正八幡宮と称していましたが宝永2年(1705)に字宮ノ上に遷座し周辺三郡(河村、久米、八橋)の住民から崇敬の対象になっていました。拝殿は入母屋、銅板葺、平入、桁行3間、梁間2間、正面1間向拝付、本殿は一間社流造、銅板葺き。手水鉢にはラジウム温泉を引き込んでいます。 |

歴史の写真一覧

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ