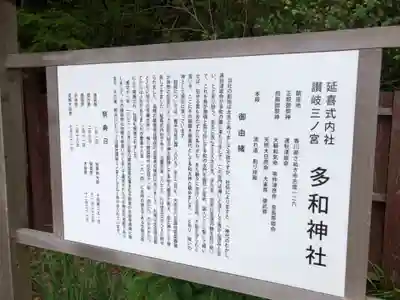

たわじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方多和神社の御由緒・歴史

| ご祭神 | 《主祭神》 速秋津姫命 《相殿神》 大鞆和気命 帯仲津彦命 息長帯姫命 天照大日売命 大雀尊 倭建尊 | |

|---|---|---|

| 創建時代 | 不詳 | |

| ご由緒 | 当社の創建は太古とありまして不詳ですが、社殿によりますと「神代のむかし、速秋津姫命が多和の郷に来たりまして、この水門は潮いと深くして我が心澄みと宣い、とどまり給う。去るに及んで土人大久支、子久支、古老に真澄の鏡を授け給いて、これを我が御魂と取り託して多和の水門を祓戸と定め、国人ここに集いて祓いせば、犯せる罪もおのずから失わせむ・また朝夕に沖行く五百船、千船を守らむと宣いき。ここにその御鏡を御霊代として多和大神と鎮めたましき。」とあり、祓いの神として現在に至っています。

|

歴史の写真一覧

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ