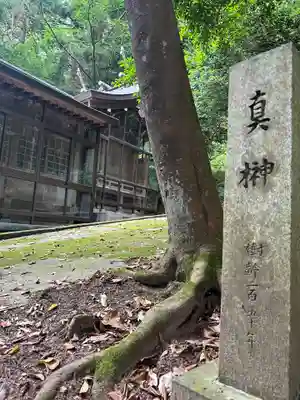

みわじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方100年後に神社お寺を残せる未来へ

写真

三輪神社の基本情報

| 名称 | 三輪神社 |

|---|---|

| 読み方 | みわじんじゃ |

| 参拝時間 | 参拝自由 |

| 参拝にかかる時間 | 約10分 |

| 参拝料 | なし |

| トイレ | なし |

| 電話番号 | 076-289-4173(清水八幡神社) お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

詳細情報

| ご祭神 | 《主祭神》 大物主神 《合祀神》 菊理媛神 経津主命 武甕槌神 天児屋根命 比売神 倉稲魂命 大山咋命 |

|---|---|

| ご神体 | 不詳 |

| 創建時代 | 承和三年(836年) |

| 創始者 | 不詳 |

| 本殿 | 一間社流造 |

| ご由緒 | 津幡町中条地区の北中条にある三輪神社は、南中条の八幡神社同様に、JR津幡駅裏手の小高い山の中腹から、集落を見下ろすように建っています。古来、井上郷17村の総社として仰がれ、加賀藩前田家の崇拝が熱く、3代藩主利常夫人の天徳院(てんとくいん=珠姫)が1613(慶長18)年に社殿を建立し、翌年、能を奉納されました。同神社の祭神は、大物主命(おおものぬしのみこと)・菊理媛神(くりひめのかみ)・経津主命(ふつぬしのみこと)・武甕槌神(たけみかづちのかみ)・天児屋根命(あめのこやねのみこと)・比売神(ひめのかみ)・倉稲魂命(うがのみたまのみこと)・大山咋命(おおやまくいのみこと)です。本殿裏には龍神池があり、その手前には翁(おきな)面の伝説にまつわる地蔵尊が祀られています。

|

| ご利益 | |

| 体験 |

ホトカミのデータについて

ホトカミには、日本最大となる全国15万8千件の神社お寺の情報や、2万件以上の御朱印のオリジナルデータがあります。

ご利用になりたい法人様やメディア関係の方々は、こちらよりお気軽にご相談ください。

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ