はせでら|真言宗豊山派|豊山( ぶさん )

長谷寺奈良県 長谷寺駅

08:30~17:00 10~3月は09:00~16:30

御朱印(5種類)

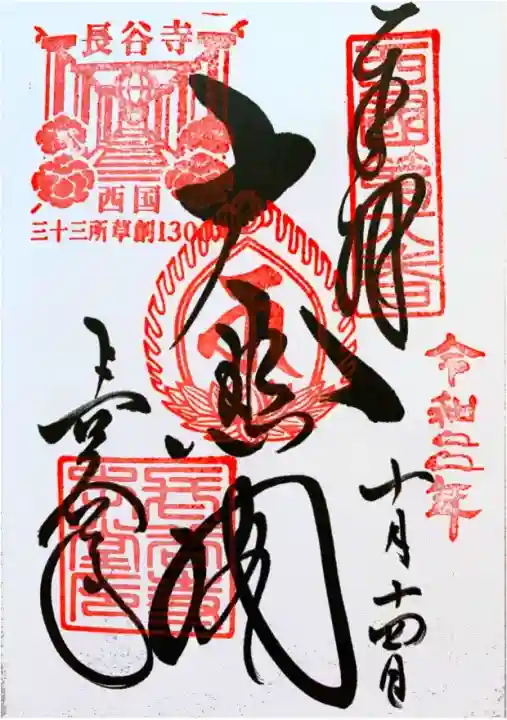

長谷寺では、「大悲閣」、「御詠歌」、「慈悲佛」、「大黒天」、「愛染明王」の御朱印をいただけます。

季節や行事に合わせた記念御朱印が頒布されています。

西国三十三所 大悲閣 草創1300年記念印

| 御朱印 | 西国三十三所の印が入った「大悲閣」、御詠歌「いくたびも 参る心ははつせ寺 山もちかいも 深き谷川」の御朱印を頒布しています。2020年12月末までは中央に「十一観音」と墨書きされている江戸時代の復刻御朱印を拝受できます。 | ||

|---|---|---|---|

| 限定 | |||

| 御朱印帳 | |||

| 駐車場 | - |

【能阿弥さんは、茶道・華道・和歌・絵画など、

「日本文化」の礎を築いた総合プロデューサー】

今日は、真言宗豊山派総本山であり、源氏物語にも登場する奈良の長谷寺へ1年ぶりの参拝。

武者小路千家第15代家元後嗣である千宗屋さんが代表をつとめ、長谷寺で最期に亡くなられた能阿弥さんをたたえるお茶会に参加しました。

感動しました!

これまで能阿弥さんの存在はもちろん存じ上げていましたが、

現代の我々がいわゆる「日本文化」と思っている、茶道・華道・和歌・絵画などに大きな影響を与えた、日本文化総合プロデューサーとしての能阿弥さんは知りませんでした。

能阿弥さんは、75歳で最期は長谷寺で亡くなったことが、

550年前の興福寺のお坊さんの日記に残っています。

そして最期に描かれたのが、この「蓮図」です。

水墨画は基本的に漢詩が添えられていますが、

和歌が詠まれています。中国から入ってきた水墨画に、日本の和歌が詠まれているのは珍しいです。

同じく室町時代の村田珠光さんが、「茶道では、和漢のさかいをまぎらかすことが大事だよ」と仰っていますが、この蓮図こそ、です。

また、私は辞世の句マニアです。

辞世の句に、その人の生き様が表れるからです。

起業していちばん初めの中心事業は、真田幸村や石田三成の辞世の句をしたためたふんどしを売っていたほどです。

(即完売でしたが、他人の褌で相撲を取っては未来がないと思い、紆余曲折あり、ホトカミを始めました。)

というなか、日本文化の総合プロデューサーたる能阿弥さんが最期に描かれた、残した「蓮図」には、本当に感動しました。

また、千宗屋さんが本当に能阿弥さんのことをリスペクトされていて、その功績を現代の人々、そして、未来の人たちに伝えていきたいという熱い想いが伝わってきたことも感動しました。

献茶式での能阿弥さんを讃えるお話も、お茶室での蓮図の解説も、感動して鳥肌が立ったほどです。

ご挨拶させていただいたところ、ホトカミのことも知って下さっていました。

最後に、最近は神主さんお坊さんに限らず、いろんな道のプロの方とお会いしたり、お話する機会が増えました。

私はIT企業の経営者なので、文化の道では、なんでもない素人です。

しかし、自分が良いな!面白い!と思った文化や歴史を伝えたい、体験して欲しいというのが、事業を考える際の根底にあります。

論語に「これを知る者はこれを好む者に如かず。これを好む者はこれを楽しむ者に如かず」という一説があります。

いまは、好む者ではあるけど、楽しむ者には如かず、といったところ。

いや、もっと楽しむ者になるための努力をしようと思いました。

楽しむためには、より能動的である必要があり、そのためにはスキルや知識が必要で、身につけるための努力をする。

その方が、より良い事業が生み出せる気がしました。

能阿弥さんに想いを馳せていたら、意識が高まってきた。笑

お誘いくださった、清水焼・陶あんの女将さん、本当にありがとうございました。

#長谷寺

#能阿弥

#武者小路千家

#茶道

#千宗屋

#ホトカミ

西国三十三所、八番礼所の長谷寺です。春ぼたんが見頃です。沢山の方が居られました😃掛け軸の御朱印です。十一面観世音菩薩は撮影禁止でした。

掛け軸の御朱印です。

お寺の入り口です。

仁王門です。

階段を登ります。

手水舎。

更に登ります😅

ぼたんが綺麗😉見頃です。

更に登ります😢

到着。本堂です。

手水舎。

納経所。

愛染明王。

大黒天。

長谷寺の創建は奈良時代、8世紀前半と推定されるが、創建の詳しい時期や事情は不明である。寺伝によれば、天武朝の朱鳥元年(686年)、僧の道明が初瀬山の西の丘(現在、本長谷寺と呼ばれている場所)に三重塔を建立、続いて神亀4年(727年)、僧の徳道が東の丘(現在の本堂の地)に本尊十一面観音像を祀って開山したというが、これらのことについては正史に見えず、伝承の域を出ない。承和14年(847年)12月21日に定額寺に列せられ、天安2年(858年)5月10日に三綱が置かれたことが記され、長谷寺もこの時期に官寺と認定されて別当が設置されたとみられている。なお、貞観12年(870年)に諸寺の別当・三綱は太政官の解由(審査)の対象になることが定められ、長谷寺も他の官寺とともに朝廷(太政官)の統制下に置かれた。それを裏付けるように10世紀以後の長谷寺再建に際しては諸国に対しては国宛を、諸寺に対しては落慶供養参加を命じられるなど、国家的事業として位置づけられている。

長谷寺は平安時代中期以降、観音霊場として貴族の信仰を集めた。万寿元年(1024年)には藤原道長が参詣しており、中世以降は武士や庶民にも信仰を広めた。

長谷寺は東大寺(華厳宗)の末寺[1] であったが、平安時代中期には興福寺(法相宗)の末寺となり、16世紀以降は覚鑁(興教大師)によって興され僧正頼瑜により成道した新義真言宗の流れをくむ寺院となっている。天正16年(1588年)、豊臣秀吉により根来山(根来寺)を追われた新義真言宗門徒が入山し、同派の僧正専誉により現在の真言宗豊山派が大成された。近年は、子弟教育・僧侶(教師)の育成に力を入れており、学問寺としての性格を強めている。

十一面観音を本尊とし「長谷寺」を名乗る寺院は鎌倉の長谷寺をはじめ日本各地に多く240寺程存在する。他と区別するため「大和国長谷寺」「総本山長谷寺」等と呼称することもある。

| 名称 | 長谷寺 |

|---|---|

| 読み方 | はせでら |

| 参拝時間 | 08:30~17:00 10~3月は09:00~16:30 |

| 御朱印 | あり 西国三十三所の印が入った「大悲閣」、御詠歌「いくたびも 参る心ははつせ寺 山もちかいも 深き谷川」の御朱印を頒布しています。2020年12月末までは中央に「十一観音」と墨書きされている江戸時代の復刻御朱印を拝受できます。 |

| 限定御朱印 | あり |

| 御朱印帳 | あり |

| 電話番号 | 0744-47-7001 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

| ホームページ | http://www.hasedera.or.jp/ |

| お守り | あり |

| 絵馬 | あり |

| SNS |

| 真言宗十八本山 第16番 | 御本尊:十一面観音 |

|---|---|

| 神仏霊場巡拝の道 | |

| 西国三十三所霊場 |

| ご本尊 | 十一面観世音菩薩 |

|---|---|

| 山号 | 豊山( ぶさん ) |

| 院号 | 神楽院(かぐらいん) |

| 宗旨・宗派 | 真言宗豊山派 |

| 文化財 | 本堂(国宝)、十一面観音菩薩立像(重文)、雨宝童子立像(重文)、難陀龍王立像(重文)、銅造十一面観世音菩薩立像(重文)、地蔵菩薩立像(重文)、不動明王坐像(重文) |

| ご由緒 | 長谷寺の創建は奈良時代、8世紀前半と推定されるが、創建の詳しい時期や事情は不明である。寺伝によれば、天武朝の朱鳥元年(686年)、僧の道明が初瀬山の西の丘(現在、本長谷寺と呼ばれている場所)に三重塔を建立、続いて神亀4年(727年)、僧の徳道が東の丘(現在の本堂の地)に本尊十一面観音像を祀って開山したというが、これらのことについては正史に見えず、伝承の域を出ない。承和14年(847年)12月21日に定額寺に列せられ、天安2年(858年)5月10日に三綱が置かれたことが記され、長谷寺もこの時期に官寺と認定されて別当が設置されたとみられている。なお、貞観12年(870年)に諸寺の別当・三綱は太政官の解由(審査)の対象になることが定められ、長谷寺も他の官寺とともに朝廷(太政官)の統制下に置かれた。それを裏付けるように10世紀以後の長谷寺再建に際しては諸国に対しては国宛を、諸寺に対しては落慶供養参加を命じられるなど、国家的事業として位置づけられている。

|

| 体験 | 札所・七福神巡り |

| Youtube | |

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

6

0